登山者情報1106号

【2007年08月18日/権内尾根〜大熊尾根/井上邦彦調査】

16日まで続いた猛暑も17日の大雨で様子が一変するだろうと予想を立てた。このコースは長いので前夜は早く寝た。出水により目白虻はかなり少なくなった筈と考え、半袖に短パン姿とした。さて結果の程は・・・

大石ダムのトイレはお気に入りである。周囲を見渡すとナラ枯れが凄まじい。04:54明るくなり始めた大石ダムを自転車に乗り出発する(507歩)。すぐに前輪の空気圧が少ないことに気付いたが、ゲートまでは舗装されているので構わずに進んだ。

05:10(546歩)彫刻公園のゲート。ゲートは開きそうだが、うっかり入ると後から鍵を掛けられ出られなくなることがあるので油断大敵だ。登山者カードに記入し、自転車をデポして歩き出す。歩くには程よい気温である。虻は歩き始めから常に5〜6匹まとわり着くが、これでも数が減ったとよい方に考える。

05:23東俣大橋を渡り左岸に移る。次第に虻が増えてくる。05:34(3,390歩)鉱山跡に「金山の清水、大石山と川に親しむ会」という新しい標識が立てられていた。虻に追われて自然と早足になる、手の裏側等皮膚の柔らかい所を刺されると痛い!虻が狂ったように私の周りを飛び回る。軽く握っている左手の中に入ってくるので無意識に潰してしまう。手や足ならばまだ救われる。背負っているザックとの間に入られると手が伸びずに苦しい。

05:57-01(6,662歩)林道終点で虻を潰しながら川の水を汲む。疲れる。尾根に上がるとホツツジが出迎えてくれた。途端にあぶがいなくなる。先ほどまでの大群は何だったのだろう。

若いブナ林の河岸段丘から木の根を踏んでひと登りすると松尾根になり、ほぼ水平に進んで登りになると、右手にカモス峰を仰ぐ。06:12右手にへつって下る道に入る。ブナ林を進み川沿いの湿った足場の悪い道を通過する。

06:22(8,048歩)鉄製の東俣第二橋を通過し、ブナ林を登って右の方にへつるように登り、06:28尾根上に着くと太陽が差して来た。

06:3-424傾斜が緩くなったところで休憩する。ザックを降ろそうとすると、左手の時計が引っ掛かるので、吉田弘さんから連絡のあったように左の背負いバンドを緩めてザックを降ろすと非常にうまく行った。

自宅を出る時ザックの重さを量ったら約9kg、水筒や食料は除いているので、実質10kg程度の荷物だと思う。何時も同じものを入れて歩いているので、普段の重さが10kgとなる。

お握りを1個食べるが、先ほどの林道歩きで虻と戯れたせいでちょっと疲れているのか、食欲があまりない。06:54ロープが設置されているが色が黒ずんでいる。

06:58(GPS622m)雨量計の土台、ここから蝉時雨が賑やかになる。ここで急登は一段落する。先ほどから羽音をさせて大きな虻が1匹つきまとっている。

広く刈り払われた快適な登山道を登ると、07:08左手に大きな権内ノ峰が見えてきた。07:11小峰を通過してブナ林になると、07:12鞍部左手のブナ樹に「水」と彫られている。水場への道は閉ざされている。

07:19「カモス頭、847m」と書かれた標識が2個、ブナの根元に置かれている。07:26楓ノ峰通過すると権内峰が目の前に聳える。楓ノ峰に標識はない。昔は標識と水場のあった所だ。07:34-44空腹を覚えたので登りの登中で休憩を取り食事とする。

07:53「権内ノ峰・1001m」を通過する(1,1490歩)。岩の上に出ると少し風がある。山はガスに覆われてきたが、右側に僅かの空間が開いており日本海が見えた。

08:03右上方に雨量観測所が見えた。あそこまで行けば千本峰になる筈だと思ったやさき、足元の登山道はぐんぐん下がっていった。

08:21右下に測候所が見えたと思ったら「千本峰・1164m」権内ノ峰から160mしか上がっていない!珍しくエアリアを開く。2007年版から今回のコースが掲載されているのだ。

千本峰から降り始めると、目前に圧倒的なボリュームを持つ三角形の前杁差岳が立ち塞がる。見上げると三角形の上に騙しが何個かあるようだ。そういえば傾斜が緩くなってからも何個かあったような気がする。

08:34千本峰と観測所を眼下に見て、ブナ林を抜け潅木のトンネルに入っていく。やや疲れているので歩幅を大きく取る歩き方で登る。

08:43傾斜が少し緩やかになってきて、右側から来る尾根が見えた。08:50かなり大きな黒い蛇がとぐろを巻いていた。この蛇は何度も出てくる。潅木はだんだん低くなり傾斜も次第に低くなるが一向に山頂につく気配はない。足元にオオバコが目に付く。もう山頂かなと思うと、また騙しが出てくる。08:56また騙された。09:01また騙された。コースタイムを少々変更しなければならないかなとまで思う。09:05平坦になる。

09:06-16ようやく前杁差岳山頂、かなりばてた。ここから風景が一変し高山帯の雰囲気が漂う。祝瓶山のイチノトから上と似ている気がする。足場に気をつけて降ると、オヤマリンドウ・ミヤマセンキュウ・シロバナニガナ・コゴメグサ・ヤマハハコ・ミヤマコウゾリナ・ホツツジ・コキンレイカ・ミヤマアキノキリンソウ・タカネツリガネニンジンが咲いている。09:30雲の合間、上ノ境の鞍部に梅花皮荘が見えた。

長者平への登りにかかる。左手斜面にはニッコウキスゲが多い。頭の中は凍らせてきた缶ビールの融け具合と、山頂で煮るラーメンの水のことで一杯だ。水汲みをどうしようか、いっそ登山道に溜まっている水はどうだろう、昨夜の豪雨を考えると悪くはなっていないと思うのだが・・・

09:37長者平の湿原から綺麗に刈り払われている新道を行く。標識石の部分だけ花畑で刈り払いされていない。周囲はニッコウキスゲの実が沢山あり、湿原にイワショウブが咲いていた。山頂直下、慰霊碑の付近はタカネマツムシソウやハクサンフウロを始めとした色とりどりの花々に覆われていた。

09:45「1636m杁差岳山頂」に到着、何はともあれ缶ビールを確認すると・・・まだ凍っている。断熱袋から出してザックに入れる。

ザックを担いだまま水場に降る。杁差小屋には二人がいた。本日出会った唯一の人間である。09:47:55小屋から沢に降る。09:52:00水場に着く。降り4分5秒だ。水は結構冷たく、沢山溜まっている。上流は流れておらず下流だけ流れているのが湧いている証拠だ。

残雪の消えた跡にはハクサンコザクラ・コバイケイソウ・ニッコウキスゲが咲いている。09:54:55水場発、10:02:00小屋着。登り7分5秒である。

コゴメグサ・タカネマツムシソウ・ハクサントリカブト・トモエシオガマが咲く中、10:05-41杁差岳山頂で休憩とする。ラーメンを煮ている間も缶ビールを直射日光にあてて、頃合を見計らい1人で乾杯!ちょうど良い温度だ。自宅に電話(事前にムーバに切り替えておいた)し、OTJ・ODDと交信する。OTJは門内小屋のNENに草刈機を借りに来ているとのこと。

もしかすると足ノ松尾根から誰かが登ってくるかも知れないと思ったが、誰も来ない。ザックを背負って降り始める。足元の笹薮から突然に大きな羽音を立ててヤマドリが飛び立った。さらに3歩進んだ所で、またヤマドリが飛び立つ。ツガイだろう。何時もながらヤマドリの羽音はけたたましい。首に違和感を感じ手で払うと、なんと大きなカミキリムシが長い触覚を伸ばして落ちてきた。オヤマリンドウ・ノリウツギが咲いている。

10:53新六ノ池を通過する。池の脇に潅木が伐られた跡があった。何となく不自然なので覗いてみたら奥に石垣のようなものがある。昔ここに小屋のようなものがあったのだろうか。本山以南なら何の不思議もないが、杁差岳直下というのが解せない。麓の方に紅葉しているような山が見える。恐らくナラ枯れだろう。

11:14(GPS1,300m)ブナの木がようやく出始める。僅かに登り返した小峰に11:15「カリヤス平、一杯清水まで2.0km」と書かれた菱形標識が置いてあった。11:16鞍部は草地になっている。もう一回登り返す。

11:23この辺りはジグザグに登山道が作られている。ジグザグ道は飯豊では珍しい。11:27木が登山道に絡みついており、巻き道が作られていた。

11:44-48登山道のすぐ脇にある一杯清水は、その名のとおり本当にちょろちょろとした流れで、コップ一杯汲むにも時間を要しそうだ。清水からいきなり急なくだりとなる。

12:21河岸段丘のブナ林に降り立つと、登山道は右折する。いいブナ林だ。河岸段丘を横切って大熊沢に下りていく。

12:26大熊沢を渡るが、橋は大木を縦に半割りし、平らな面に滑り防止の線を入れている。この橋はしっかりしており、揺れもせず、脇に張られたワイヤーを手にして快適に渡ることが出来た。12:29ひと汗流して河岸段丘まで登る。

12:37-13:04大熊小屋には誰もいない。近くにある小沢は思ったより冷たい。ラーメンを堪能し、冷たいタオルで汗を拭う。なお水場の先は行き止まり(トイレ用)である。

小屋から西俣川に降り始めると、そのまま真っ直ぐ尾根末端にいく踏み跡あるので注意をする。先ほどの大熊橋と同じ作りの橋。すぐ下流右岸に昔の橋のコンクリート土台がある。

この先は西俣川左岸の斜面を這うように作られた登山道を進む。13:39曲がりくねったセガイ沢で、頭を水につけて顔を洗う。水はぬるい。ここから先も急なトラバースだ。蜘蛛の巣が顔に絡む。

13:52やっとブナ林に着いた。蒸し暑いが予想通りに虻がいないのが嬉しい。蝉時雨である。13:56沢に降りてから10m程下流に行き沢を渡ると登山道がある。ここでも頭を濡らす。沢底にいると数匹の虻が寄ってきた。沢から段丘へ、段丘から沢へと登降の繰り返しである。

14:08沢を渡る時に水筒に水を汲む(大熊小屋で水筒を空にした)。14:12-39ブナ林の中で腹ごしらえをする。ここなら虻は来ない。

ブナ林が終わってから段々と登って来て下り、14:47小さな沢を渡り、ブナ林の中を歩く。14:55沢に降りてから20m位河床を遡ると対岸に登山道がある。

漫然と歩いていると蜘蛛の巣が顔を直撃する。粘りと張りのある糸がなかなかにしつこい。15:01広い小沢を渡る。ボイスレコーダーが赤い録音状態から作動しなくなった。前回は乾電池を外して直したが、今回はさまざま操作していたら偶然なのか直った。

15:03ようやく杉林に入る。ここまで来るとイズクチ沢の目途がつく。岩の登りになり尾根の分岐に、ポールがあり「林道大石線、終点関川、起工竣工昭和元年、幅員1.8m」と書かれていた。確かこの下にダムの観測施設がある筈だが、どう見ても林道というイメージはない。

14:14一番高い所を通過し降り始める。このコース最大の遠回りである。15:18イズクチ沢を渡る。例によって頭と顔を洗う。沢からひと、登りすると岸壁に強引に掘り込まれた道となる。眼下は眼がくらむような谷底まで一直線である。鉱山がなければこんな山道を誰も作らなかっただろうと思う。

この後も急斜面に足場をパイプで補強してある所もある。間違えば奈落の底である。15:34清水があった。沢の水と違って冷たくうまい。15:36快適な小沢を渡る。15:39また快適な小沢を渡るが、古びた菱形の標識「左イズグチ、右カジカネ」と読めた。

15:41ブヨがまとわり付き始めた、眼や耳の中に入るので、ハッカ油を使う、汗をたっぷりと流した喉にハッカが滲みて痛い。

15:44カジカネを通過する。ここからナラ枯れが目立ち始める。枯れたナラの根元にはやはり白い粉の塊が噴出していた。15:48本流にダム貯水域の跡が認められる。

左に行く山道を分けて16:02正面の赤い橋が倉手沢である。16:11滝倉橋に到着。端の上から大石ダムが見えた。16:13橋を渡り終えると登山届け箱がある。ここからは舗装道となる。対岸のナラ枯れがやけに目立つ。途中から数匹の虻がまとわり付き始めた。

16:30西俣トンネルには「このスイッチを押すと、トンネル内の照明が10分間点灯します」と書かれており、ボタンを押すと明るくなり声が反響した。16:33トンネルを抜け、ダムの上を通る、自分の車と滝倉橋が見えた。

16:37(44,493歩)とうとう車に戻ってきた。フォーマに切り替え、自宅に電話をする。この後は自転車を取りに彫刻公園(3.1km)まで行き、17:30自宅着。

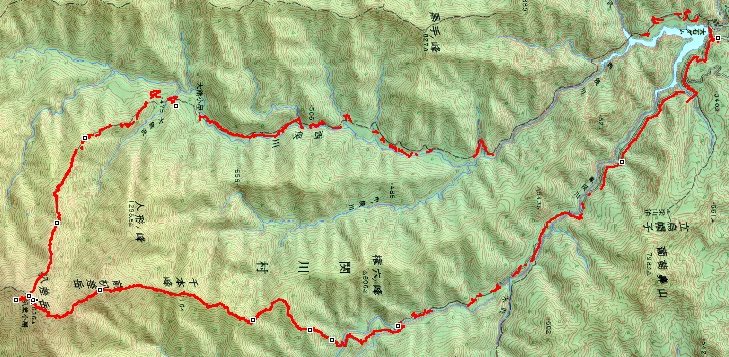

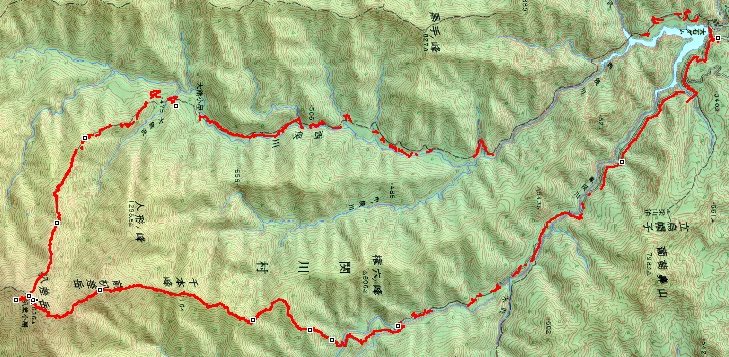

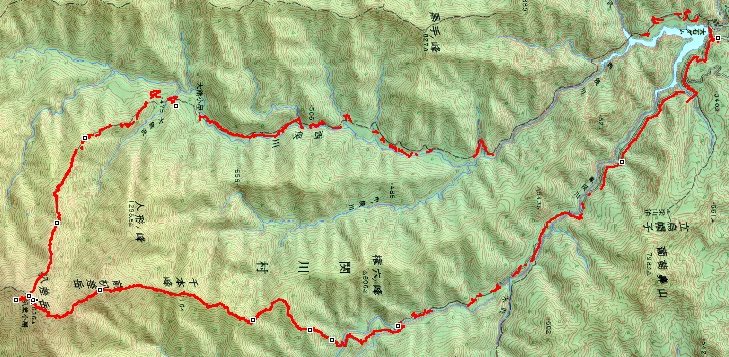

| 今回のコース |

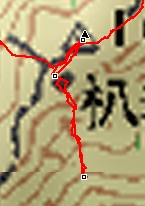

杁差岳・小屋・水場 |

|

|

| 鉱山跡に立てられた標識「金山の清水」 |

東俣川第一橋 |

|

|

| 河岸段丘のブナ林 |

カモス頭を仰ぐ |

|

|

| 東俣川第二橋 |

橋の上から覗く |

|

|

| カモス頭 |

キクラゲ |

|

|

| 権内ノ峰 |

何だろう? |

|

|

| ブナ林を進む |

権内ノ峰 |

|

|

| 大境山と枯松峰 |

千本峰を目指す |

|

|

| 千本峰から前杁差岳 |

滝が見えた |

|

|

| 千本峰を見下ろす |

前杁差岳 |

|

|

| 前杁差岳より杁差岳 |

どこか祝瓶山に似ている |

|

|

| 上ノ境から梅花皮荘が見えた |

長者平手前の登山道は侵食を受けている |

|

|

| 長者平 |

長者平の湿原 |

|

|

| 新道を行く |

杁差岳山頂が見える |

|

|

| 標識石 |

杁差岳 |

|

|

| 慰霊碑 |

山頂から見た杁差小屋 |

|

|

| 水場 |

そこから水が湧いている |

|

|

| 戻る途中 |

ニッコウキスゲが咲いていた |

|

|

| 小屋の裏に「水場」の標識 |

小屋から山頂を見上げる、標柱は大熊尾根分岐 |

|

|

| ハクサントリカブト |

タカネツリガネニンジン |

|

|

| 杁差岳山頂 |

筆者 |

|

|

| 杁差小屋 |

新六ノ池に降る |

|

|

| 新六ノ池 |

池の脇に不思議な刈り払い跡が |

|

|

| 人為的な石垣のように見える |

|

| 杁差岳と新六ノ池 |

カリヤス平付近から振り返る |

|

|

| 倒木が道を塞ぎ、巻き道が作られていた |

この深い山を歩く |

|

|

| 一杯清水 |

水量は僅か |

|

|

| ホツツジ |

ブナ林 |

|

|

| 大熊沢に架かる橋 |

大熊小屋 |

|

|

| 小屋の玄関 |

西俣川を渡る |

|

|

| 下流から見る |

昔の橋の土台 |

|

|

| 倒木 |

飯豊連峰随一のブナ林 |

|

|

| 十貫平 |

倒木の上にまた倒木 |

|

|

| 不思議なポール |

鉄パイプで補強された歩道 |

|

|

| カジカネ |

ナラ枯れ |

|

|

| 倉手沢 |

ダムが近くなってきた |

|

|

| 滝倉橋 |

一面ナラ枯れ |

|

|

| 千本峰遠望 |

西俣トンネル |

|

|