登山者情報1113号

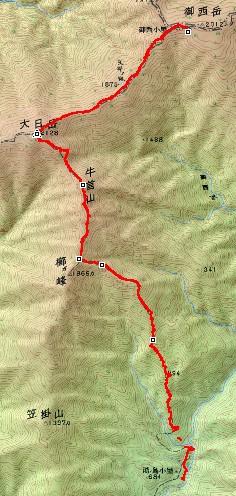

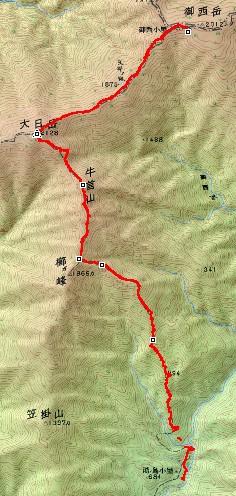

【2007年09月15日/御幣松尾根〜御西小屋/井上邦彦調査】

ここ暫くは、飯豊連峰の登山道整備に駆けずり回っていたが、昭文社エアリアマップ2008年版の原稿締め切りも近づいてきた。私のコンセプトは自分の足で確認すること、今年の山行記録を眺めていると、御幣松(オンベマツ)尾根と御西小屋の間を歩いていないことに気付いた。実は前回に、湯ノ島小屋〜鏡山〜三国岳〜飯豊山〜大日岳〜御幣松尾根〜湯ノ島小屋の一周日帰りを考えたので、そのタイミングを計っているうちに登りそびれていたのである。そこで15日に湯ノ島小屋に入り、16日に一周と企てた。しかし、14日夕方に職場同僚に係る告別式事案が発生した。もともと16〜17日の天気予報は悪かったのに、告別式は16日とのこと、最終的に無理を避け15日日帰りで御幣松尾根から御西小屋まで往復し、前回の作業跡を確認してくることにした。

ブナ林の中にたたずむ湯の島小屋は、本棟・トイレ・水場ともに問題はなく、高度計を600mに合わせ、07:20歩き始めた。

オウデ沢は土石流で一変し、上流側は全て埋まり、車道の上を水が流れていた。足を濡らさないように飛び石伝いに渡る。

一度、取水口まで行き、様子をみる。当初の目的は、何とかここを渡って対岸の藪に取り付く・・・未練を振り切って戻る。

07:28登山道入口には枯れた竹が立てられ注連縄が張られていた。おそらく山開きの名残りだろうと思うと、イッちゃん達の楽しそうな声が聞こえてきそうだ。

ブナ林に入り、尾根の取り付きから足元に気をつけて沢に降り、鉄パイプで幅広くしっかりと作られた橋を渡る。ここからいよいよ標高差1,500m強の登りが始まるのだ。

対岸の細尾根先端を登って、河岸段丘の素敵なブナ林に入って行く。以前と違い、枝道跡は微かになっている。

私が山を始めてから、最も激しく変化したコースのひとつがここにある。最初の頃はトンネルの手前までしか車道はなく、切り立った川岸をへつるように山道がついていた。大きな杉があった。湯ノ島小屋までの山道がまた楽しかった。小屋は石室で真っ暗、本当に深い山だった。秋に来た時、オウデ沢の脇に新小屋が建設中だった。それが翌年の残雪期には雪崩で破壊され、結局は一度も泊まれなかった。

アシ沢の橋も当初は現在の所にあり、それが壊れたのか、とんでもない上流に作られたので、右岸をやえくり登りずどんと降って、川原を渡り、左岸を登り返したものである。左岸の河岸段丘にもいろいろな枝道があったと記憶している。

07:57右手から急に沢の音が聞こえてきた。尾根上にも太いブナとナラがあり良い尾根だ。隣の水晶尾根を見ていると、自分の高度がどんどん上がっていくのが分かる。07:59視界が広がり、ちょっとしたザレ場になって、なんか以前に休憩したことがあるような気がした。

08:04、950m尾根が広がりブナ林となる。粘土質の足場で、歩幅を広い。08:08尾根に上がってブナの門を潜る。

08:20登山道の左手にテント場(1張)があり、08:22、1,020m月心清水分岐のお地蔵様を通過する。ロープが下がっている急な登り、思わず歩幅が大きくなって行く。08:27尾根上に出ると、いきなり上方の展望が開け、早川の突き上げが見えた。

08:29-44、1,190m休憩を取りお握り2個を食べる。自宅に電話(ムーバ)。蒸し暑く汗が滴るが、まずまずのペースである。半袖・半ズボンで良かった。

08:47ザレ場で疣岩山、三国岳、草履塚、一ノ王子と見通しが効く。陽が当ると暑い、先ほど木陰で休憩を取って正解であった。08:54から再び急になりロープがある、歩幅がまた大きくなる。登山道の真ん中にクワガタムシがのっそりといた。

09:02僅かに風、助かる。ミヤマアキノキリンソウ・ウメバチソウ・リョウブ(終)が咲いていた。一服平と早川の突き上げを見上げながら登る。今回はうっかり通勤用のズックを履いて来てしまったので、底が平坦でじゃかがない。滑らないよう気をつけながら登る。時折、左側が風化した花崗岩のザレ場があり、足の置き場がない。09:10-23ロープが何本も下がっている。貧弱なトリカブトが咲いていた。

09:21、1,550m小さな広場に大江さんの記念碑が立っていた。ここが一服平である。他に標識はなく、視界は効かない。尾根はここで左折し、ここから先は緩急変化のある比較的楽なコースになる。09:38-53、1,675mめまいがする感じ、僅かながらも風のある所で休憩を取る。

錆びた番線伝いに直登し、10:09、1,800m早川の突き上げに到着する。大日岳が見え、古い菱形の標識があった。10:35第一のピーク、牛首山の標柱はかなり風化し倒れかけていた。コケモモが赤くなっている。

10:48-58、1,950m最後のピークだろう、ここで休憩。遥かに烏帽子岳が見えた。11:05ひし形標識「牛ケ首」。11:07最低鞍部、ここから右へ曲がり、一気に250mを登ることになる。11:32惣十郎清水、当然ながら涸れている。

11:39-45大日岳山頂、高度計は2,100mを指していた。セルフタイマーで記念写真を撮る。北股岳方面の雄大な眺めは見飽きない。12:12文平の池標柱は倒れている。12:16細長い池を通過する。12:18最低鞍部、ここから草原となる。

12:33-13:45御西小屋に到着する。IWUに挨拶をし、水場に直行する。小屋に戻ってラーメンを煮る。久々にラーメンで飲むビールは格別である。IWUとは話が尽きない。二人で前回の作業跡を確認する。水は計算どおりに流れていた。

昔の写真を見ると、ここは一面の幕営地だったとIWUが話してくれた。それを聞いて避難小屋とは何だろうと考え込まされた。幕営地があって、悪天時に避難するための小屋なら分かる。だが、飯豊の稜線は幕営によって植生が破壊された所が少なくない。宿泊無しでこの山に登ることは一般登山者にとって事実上無理なことだと思う。宿泊することを前提として、公園計画は成り立っているのではないだろうか。しかし避難小屋であるという理由で小屋の規模が小さい、だから登山者はテントを持ってきたくなる。避難小屋という言葉は適切なのだろうか?だけど避難小屋でなくて営業小屋とすれば、また別な問題が発生してくる。現実問題として山にきちんと泊まって縦走できる。そのような山小屋の体制を確立しなければ、飯豊朝日の根本的な解決にならないような気がしてきた。

13:56最低鞍部を通過、14:00右手に池。14:03文平の池標柱通過。14:19ここまでは平坦、いよいよ登りになる。花はトリカブトくらいで殆どない

14:14-46大日岳山頂、携帯電話は3本立っている。14:49惣十郎清水、ここまで足場良くない。ここから先も草が伸びてきており、足場が見えにくい。またルートも一見迷いやすく、躊躇する所があるので慎重に下る。15:04最低鞍部、15:07牛ケ首通過。登り返して15:17一番目のピーク、登るときに休んだ所だ。

ふと気付くと実川にガスがかかりブロッケンが出ている。以前にもここで同様の光景を見たような記憶がある。ブロッケンが発生しやすい地形なのだろう。ともあれまるでマリア様になった気分である。

15:25、二つ目のピークは、さらに二つになり岩が立っている。15:32牛首山の標柱、ここから一服平まで一望である。15:34一見、右に下りやすい。

15:46-57早川の突き上げで食事を取る。16:02草が生えており、うっかり右へ行きかける。16:13一服平を通過する。足は小走りになってとまらない。16:20ロープ場、16:32ここから右に折れて急になる。16:34月心清水分岐、ここから水場に向かう。途中の崩れかけている所はさほど悪くない。ぬるい沢水をふた口飲み、16:38戻って登山道を下る。

16:44ブナの門からブナ林へ下る。この上も下も良いブナだ。16:51、900m光量が少なくなり汗に覆われた目は時計の数字が見えなくなってきた。

16:59河岸段丘に出て、17:04橋を渡る。17:07車道に出て、オウデ沢で頭から水をかぶって顔を洗う。17:13湯の島小屋着。

なお今回の下山は小走りだったのでコースタイムの参考にはならない。

帰宅途中、18:40携帯電話が鳴った。車を道路脇に停め、電話を開けるとTHの名前、嫌な思いで掛けなおす。・・・その後は、第1112号に続く。

| 湯の島小屋 |

オウデ沢(ヨシワラ沢) |

|

|

| 取水口 |

登山口です |

|

|

| アシ沢を渡る |

ブナ林に向かう |

|

|

| 月心清水分岐 |

一服平を仰ぐ |

|

|

| 三国岳方面 |

クワガタムシ |

|

|

| 一服平の記念碑 |

一服平を見下ろす |

|

|

| 一ノ王子方面が見えた |

早川ノ突キ上ゲを仰ぐ |

|

|

| 早川ノ突キ上ゲ |

大日岳が見えた |

|

|

| 飯豊連峰主峰 |

烏帽子山 |

|

|

| 牛首山を目指す |

牛首山の標柱 |

|

|

| 峰を越えていく |

大日岳 |

|

|

| 大日岳 |

大日岳 |

|

|

| 牛が首の標識 |

牛首山を振り返る |

|

|

| 岩稜 |

御西岳方面 |

|

|

| 御西岳に至る道 |

惣十郎清水と大日岳 |

|

|

| 牛首山 |

牛首山 |

|

|

| 大日岳山頂の標柱 |

山頂の筆者 |

|

|

| 山頂の標柱にて |

西大日岳 |

|

|

| 北股岳方面 |

オイーインノ逆峰と二王子岳 |

|

|

| 烏帽子岳 |

下りかけて見る牛首山 |

|

|

| ツアー一行と出会う |

岩稜と牛首山 |

|

|

| 悠然たる山並み |

大日岳を振り返る |

|

|

| どうどうたる山並み |

なだらかな山並み |

|

|

| 御西小屋と水場道 |

大日岳 |

|

|

| 御西小屋 |

水場への分岐 |

|

|

| 前回の作業跡 |

水路は機能していた |

|

|

| この水路にも水の流れた跡が |

水叩きも機能している |

|

|

| 作業の思い出にふける |

設計どおりに水跡はない |

|

|

| 緑化ネット |

うまく根付いて欲しい |

|

|

| わくわくする |

作業の跡 |

|

|

| 登山者の忘れ物です |

大日岳に戻る |

|

|

| 遥かな山並み |

御西を振り返る |

|

|

| 独り占め〜 |

大日岳を仰ぐ |

|

|

| 大日岳山頂 |

牛首山へ下る |

|

|

| 岩稜と大日岳 |

牛首山 |

|

|

| 大日岳 |

ブロッケン |

|

|

| ツマトリソウ |

振り返る |

|

|

| コケモモ |

峰を越えていく |

|

|

| 早川ノ突キ上ゲを見下ろす |

ヤマハハコ |

|

|

| これから下る尾根 |

尾根の下部 |

|

|

| 裸地化している所が一服平 |

一服平にて |

|

|

| ロープ場 |

月心清水 |

|

|

| 沢水なのでぬるい |

カーブミラーを利用して撮影 |

|

|