登山者情報1,210号

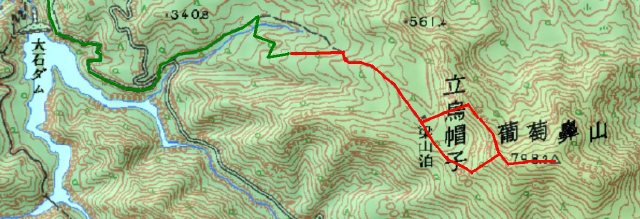

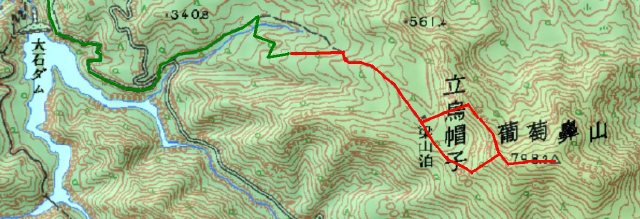

【2008年11月29日/立烏帽子-葡萄鼻山/井上邦彦調査】

23日は悪天のため登れなかったので、講演会の前に何処か登ろうと考えた。天気予報はかんばしくないので、途中に小屋のある立烏帽子としたが、直前になって天気予報が良い方にずれた。アプローチの状態が不明だが、状況によって計画を変更することを前提に、葡萄鼻山までの藪漕ぎ一周を計画した。

06:30KEBと合流し大石ダムに向かう。雪は全くなく、スムーズにゲートまで入れた。ゲートを開いて施錠し直し、車で終点の広場まで入る。07:19そのまま旧車道を登ると造林地に入り、穏やかな雑木林になる。雪の上にはカモシカやサルを始めとする獣達の足跡が散乱していた。

07:49-08:11梁山泊小屋は杉林の中にある。小屋に来るのは2004年11月「峡彩山岳会はんばぎぬぎ」に参加して以来である。小屋の中に入ると真っ暗、窓を開けて食事を取る。

1/25,000地形図には立烏帽子方向に歩道が記載されているが、急斜面になると消えているのが、不安である。一応、どのような状況でも対応できるようにロープをスワミベルトを持参した。コンパスに従って歩き出すと、いきなり覆いかぶさるような岩山が立ち塞がった。これが立烏帽子のようだ。雪面を観察すると、微かに道らしいものがある。

急斜面になると所々にデフ布が縛られていた。おおよその見当をつけて、夏道沿いに登って行く。急なので足を置いた雪が崩れ落ちる。こんな所で滑ったら岸壁に転落する。柴を掴み足、幅を取りガニ股のツボ足で登る。ロープが設置されているが、かなり古そうなものもある。夏道は上手に尾根をつないでいる。

ブナ林を抜け、主尾根に出て左折すると、09:02-10立烏帽子に到着した。標柱があり、四囲を遮るものもない高度感満点の山頂である。権内尾根から杁差岳まで見えているが、逆光のため撮影はできない。日本海や光兎山が見え、朝日連峰と二王子岳は雲に覆われている。

時間はまだ早い、予定通り葡萄鼻山を目指すこととした。猛烈な藪漕ぎも想定していたが、思いのほかしっかりした踏み跡がある。ただ雪が潅木をしならせ道を塞いでいるので、藪漕ぎ状態であることは間違いない。藪漕ぎ初体験のKEBは悪戦苦闘している。

09:38-49休憩を取る。両側は絶壁な筈だが、藪のおかげで恐怖感はない。ルートを丁寧に探していると、10:09右下に赤布を見つけた。地図を確認すると、ここが下山予定の尾根分岐らしい。主尾根の踏み跡に上がり、自分のデフ布をつける。

思ったより時間がかかっており、下山時刻の計算が始まる。最後の急斜面を登り切ったら、その先にピークが見えた。確認のため先行し、10:28-11:07葡萄鼻山三角点に到着した。地形図ではこの先に山頂があるようだが、今日はここまでとする。逆光の中、飯豊連峰が広がる。飯豊山から杁差岳まで見えているのだが、藪が邪魔になる。ストーブでラーメンを作り食事を取る。

先ほどの分岐まで下り、尾根を下る。途中あちこちで道があることを確認できた。平坦地まで一気に下ると、広い道形が分かる。古い地図には、梁山泊経由で東俣沢に行く道が掲載されている。恐らくこのルートは歴史があるようだ。小屋の脇にある地蔵尊はその名残りかも知れない。

11:49梁山泊小屋を通過し、下山していくと登ってくる人達がいた。先頭を歩いているのは何と峡彩山岳会の原田さんである。顔なじみの皆さんと挨拶を交わしながら、12:09駐車している広場に到着した。

| 今回のコース |

|

| 歩き始めて間もなく、標識があった |

|

| 落ち葉と獣達の足跡が散乱していた |

|

| 雑木林を進む |

|

| まもなく小屋だろう |

|

| 杉林の中に梁山泊小屋があった |

|

| 小屋の脇には何故かブランコ |

|

| 東俣林道ができる前は、ここに旧道があったらしい |

|

| 小屋から立烏帽子を目指します |

|

| 立烏帽子を見上げる |

|

| 雪椿の中、次第に急登となる |

|

| 足元の雪が崩れて登りにくい |

|

| 両手で柴をつかんで登る |

|

| 道はしっかりしていた |

|

| 杁差岳が見えた |

|

| もうすぐ山頂だよ〜 |

|

| 立烏帽子山頂! |

|

|

| 後ろは杁差岳 |

|

| ここから葡萄鼻山を目指す |

|

| 踏み跡があった |

|

| 光兎山遠望 |

|

| 藪を分けて登って行く |

|

| 雪と藪のミックス |

|

| 普段の山登りとは一味違います |

|

| 立烏帽子の後ろには日本海が見えました |

|

| 立烏帽子山頂を遠望する |

|

| ひたすらに藪を漕ぐ |

|

| 眼下には大石ダムが見えた |

|

| 葡萄鼻山三角点に到着 |

|

| ここでランチタイムとしました |

|

| 光兎山方面 |

|

| 朝日連峰方面 |

|

| 飯豊は逆光のため撮影不能 |

|

| 踏み跡はさらに北に延びていた |

|

| さて下山です |

|

| ブナの尾根を下ります |

|

| まだ若いブナ林です |

|