登山者情報 1,423号

【2011年02月26-27日/山形県山岳連盟登山部研修会/井上邦彦調査】

山形県山岳連盟登山部の研修会が、小国町の旧小玉川小中学校で開催された。登山部は、指導委員会・遭難対策委員会・自然保護委員会・海外登山委員会を所管しており、それぞれの総会も行われた。また研修会では競技部・普及部の関係者も加えて実施された。

最初に清野会長が「県岳連が何をしているのか、何をするのか、何を求められているのかを改めて考えよう。自己研鑽に励み、自立する登山者を目指し、後進を育てよう。」と挨拶を行った。指導委員会と遭難対策委員会からは、それぞれ日山協の研修会や総会の復命が行われた。自然保護委員会からは、飯豊連峰保全連絡会・朝日連峰保全連絡協議会および朝日山地生態系巡視員の報告があった。指導員制度については、既に退会したり、有効期限が切れている者の扱いについて意見が交換され、基本的に指導委員会は有資格者によって構成されるので、今後整理して行く方向が確認された。

続いて朝日庄内ふれあいセンターの青山一郎所長から「ブナ枯れとナラ枯れ」について、パワーポイントを使い、興味深い講演が行われた。実際に観察と飼育を通じて得ることができた充実した内容に、県岳連以外の聴講者も含めて真剣に聴くことができた。

夜はお決まりの懇親交流会、自然保護委員長と登山部長手作りの鍋、さらには各自が持ち寄った銘酒の数々に、時を忘れた。

明朝は飯豊連峰の眩い輝きに目覚め、朝食もそこそこに、ロープ使用法の意見交換会となった。最初はエイト環使用時の仮固定方法。シングルロープの場合はそのままロープをエイト環の中で交差させて結ぶ。ダブルロープでカラビナにも通している場合は、2本のロープの間にねじり込んでから結ぶ。この方法がシンプルで実用的との意見が多かった。

また今回日山協指導員研修会で多くの時間が割かれた、懸垂下降時に2本のロープを連結する際に使用するエイトノットについても話し合われた。

下降後のロープ回収時に、エイトノットを用いると途中の引っかかりが少なくなるので、多用されているが、結び目が解けて転落する事故があり問題とされている。特に末端処理と称して結び目に端末を差すと、容易に解けることを確認した。様々な実験データから末端の長さを30cm以上にすること、1本づつロープをしっかりと引いて結び目を固くすること、両方の末端に結び目を作ることが大切であることを認識した。

次に幅広のビニールテープを使った圧迫法による止血や、膝・足首のテーピング方法を行った。現職の看護師であるメンバーから「汗対策用のガーゼは不要であり、清潔な水で患部の汚れを落としたら、何もせずに直接サランラップやビニールテープで覆った方が良い」ことと、「強い圧迫でなくても止血が可能であり、テープを一周させないで隙間を開ける方法や、サランラップで覆った上に通常幅のビニールテープで間隔を開けた螺旋状に巻く方法」が提案された。また、デイパックを用いた簡易搬送法を体験した。

その後、グランドに出て、アバランチビーコン(トランシーバー)の実験を行った。機器の説明書には「オキシドや充電式の乾電池は使わないで、アルカリ電池を使う」と記載されている。オキシドは電圧が高いので小電力の機器に使用するとトラブルが発生することは周知のことであり、現在は市販されていない。また充電式の電池は電圧が急速に低下するのでビーコンには適していないとのことである。

また捜索時には身につけている携帯電話・無線機・金属等々の影響を受けることがあるとのことであったが、実際にやってみると、身体に近付けた時と離した時では制度が異なった。捜索時の持ち方にも配慮が必要であることを確認した。

今回は、オルトボックスのf1、X1、パトローラーデジタル、トラッカーを使用した。オルトボックスには新品のアルカリ電池を入れた。最初にお互いの機器の影響を受けないように1m強の間隔を開けて、横一列に並んだ。全員の機器を捜索モードにし、私が送信モードにして、ゆっくりと遠ざかった。その結果、120m離れても全員の機器で受信できた。さらに送信機器の方向を様々に変化させても大丈夫であった。

次に60mの距離で発信機器の乾電池を1.4vに入れ替えた。これでも全員が受信できた。そこで1.3vに入れ替えてみたら、受信できなかった。そのまま距離を縮めた所、大よそ20m弱で反応が出始めた。このことから、電圧の低下により発信される電波が弱くなることが確認された。

私達は予備電池の軽量化を図ることや、流用によって安全を確保するために、無線機・ヘッドランプ・ラジオ・携帯電話充電装置・デジカメ・GPS・ビーコン等電子機器を単Ⅲまたは単Ⅳ乾電池で統一していることが少なくない。

機器が動かなくなった時に電池交換ができないのがビーコンであり、生命の機器と直結している。ビーコンに関しては、まだ使えるだろうという判断は危険であり、日々の出発前に新品の電池と入れ替えることが望まれる。電波の強さは素早い捜索の重要な要素となるし、遺体捜索の場合も長期間の発信が保証される。

なおGPSの場合にも、電圧の低下によるログの取り落ちがないように留意する必要がある。他の機器は不具合が生じてから交換しても、深刻な影響は少ないと思われる。

PS 実験の途中で突然に全ての機器が受信できなくなり、暫くして回復した。この原因は不明である。

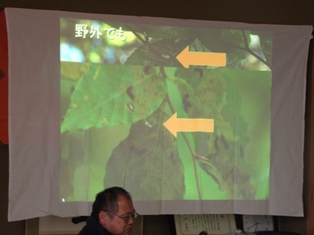

| ブナの葉についたウエツキブナハムシを観察 |

|

| 実物を見るのが大事です |

|

| 真剣に聞き入ります |

|

| 食跡により色が変わります |

|

| 以前からいた虫なのですが・・・ |

|

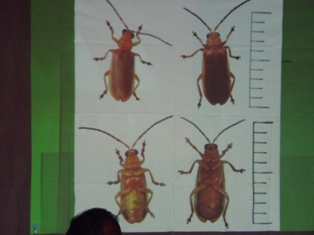

| 左が雄、右が雌 |

脱皮を繰り返し |

|

|

| 越冬します |

これが蛹と思われます |

|

|

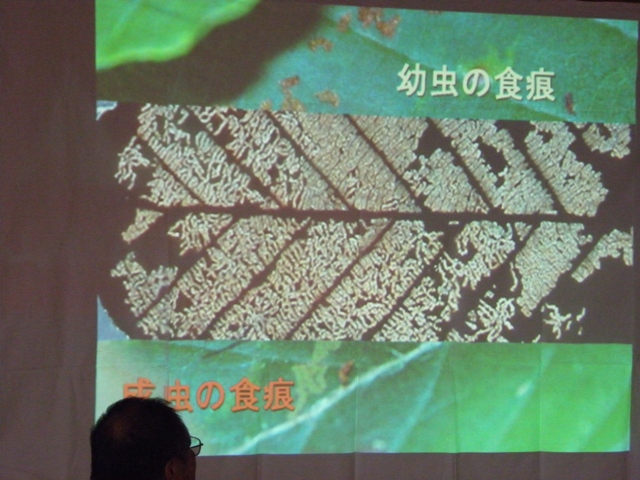

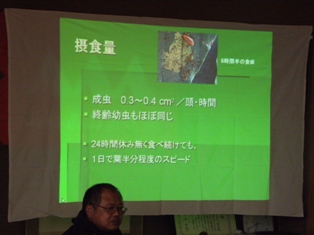

| 幼虫と成虫では食べ方が違います |

|

| 糞 |

2日で1枚の葉を食べます |

|

|

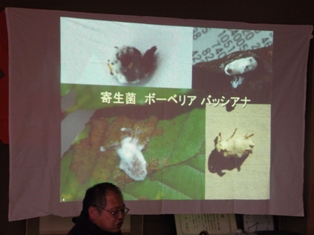

| 天敵の寄生菌 |

野外でも寄生された虫が見つかる |

|

|

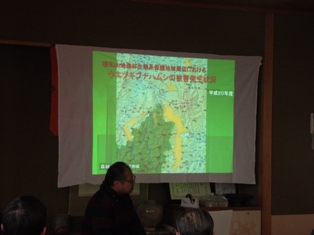

| 黄色い部分で見つかったが |

翌年には一面に広がりました |

|

|

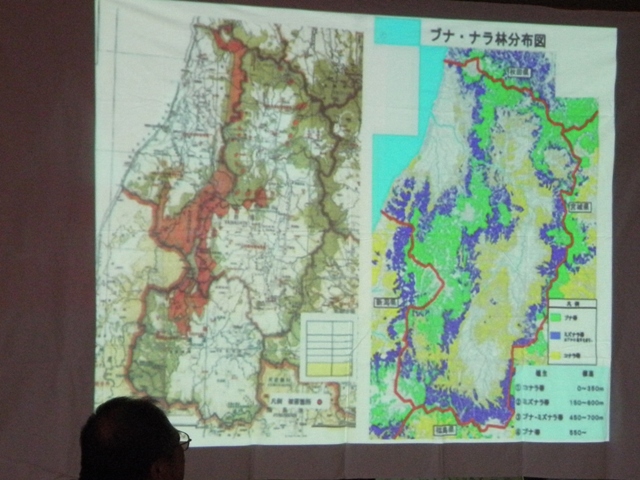

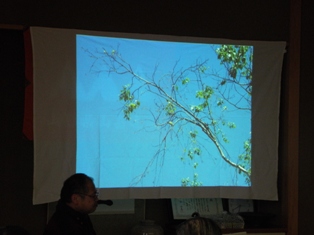

| 現在は右の緑(ブナ林)のほぼ全域が赤で覆われました |

|

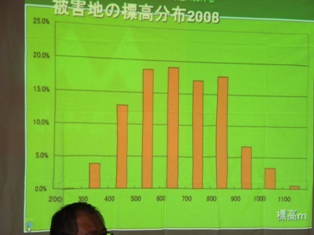

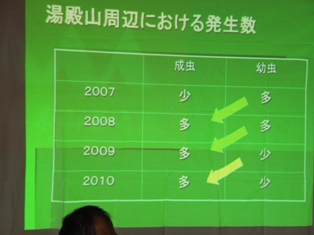

| 被害地の標高はブナの標高と同じ |

発生時期がずれています |

|

|

| ズレは拡大の時期と一致 |

電話ボックスに集まります |

|

|

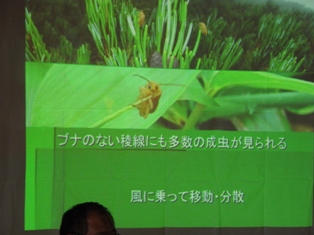

| 2010年の成虫は周辺部からの飛来? |

ブナのない高山帯でも見られます |

|

|

| 幼虫が若い幼虫の世話をします |

|

| カイガラムシ |

カイガラムシの卵 |

|

|

| カイガラムシの被害 |

カイガラムシの天敵 |

|

|

| 懇親交流会 |

|

| 大江山岳会と小国山岳会 |

|

| 翌朝、窓を開けると |

|

| 素晴らしい眺めでした |

|

| 三角山 |

|

| 倉手山 |

|

| 梶川峰 |

|

| 頼母木山 |

|

| 地神山 |

|

| ビニールテープを使った救急法 |

|

| 血管を圧迫し過ぎない方法 |

|

| グランドに出ると |

|

| テンの足跡が続いていました |

|

| アバランチビーコンの実験 |

|

| 反応の様子を確認します |

|

|

| 雪面に捜索のラインが残ります |

|

| お疲れ様でした |

|