登山者情報1,505号

【2011年11月23日/俎倉山/井上邦彦調査】

近年はこの時期になると、普段登っていない山の実踏調査を行うのが通例となっている。蒜場山や焼峰山を考えたが、降雪が多いので調査にならないと判断し、標高の低い俎倉山に登ることとした。

07:20自宅発、赤谷の三叉路のすぐ先、08:34(66.0km)景勝清水で水を汲み、08:41-51(70.7km)駐車場に到着した。

08:52林道を歩きだすとすぐ左側に大きな看板があり、登山届箱がある。記載して歩道に入る。琴沢の左岸、杉林の林縁に水路と並んで歩道が続いている。08:59水路から外れ、琴沢との標高差が次第に狭まる。道の脇に雪が出て来た。トラロープが出てまもなく、09:04琴沢に降りると、対岸に標識が見えた。飛び石伝いに渡渉すると、凹の形をした鉄筋の足場が埋め込まれている。さらに何箇所か岩場を横切るが、道はそれなりに整備されている。

09:09小沢を渡渉し、天然杉の急な尾根に取り付く。09:11ひと登りすると平坦な登りになる。足元にはオオイワカガミの葉が多い。キノコ採りの先行者を追い越すと、登山道は雪に覆われて来た。登山道沿いに子猿や獣達の足跡がある。09:32小沢を渡り、広い雑木林となる。雪は益々深くなり、固い所と柔らかい所が混じっている。湿っている登山道には雪がなく、長靴なので、こういう時は湿地が楽である。

09:41小沢を渡って左岸に移る。09:45小沢の畔に幕営適地があり、すぐ下に菱形の標識がある。菱形の標識は古く、例外なく文字が読めない。上に小さく「俎倉山→」の標識。雪があると運動量が多くなる。

09:47大きな岩の上に遭難慰霊碑があった。この辺りがお京平であろう、GPSのポイントを落とす。すぐ先で道の分岐になっているが、杉に付けられた標識に従って左折する。地図を確認すると、このあたりから登りになる筈である。09:57道を失い、登りやすい右の尾根に10m程登ってしまい、地図を確認して引き返す。

10:06尾根を登っている途中に菱形の標識があり、ここからトラバースが始まる。足元を見ると、岸壁である。トラバースが酷くなってきたので、雪のない沢に下って、20mほど沢を直登すると沢の分岐テープが付けられていたので尾根に上がる。10:31町境に出ると、兎の足跡があり、膝下のラッセルとなった。

10:36俎倉山山頂に到着。しばし快晴の展望を楽しむ。眺望の良い天狗の庭まで足を伸ばそうとも思ったが、ピッケルが欲しくなりそうなので、食事を取り、10:47下山を開始した。

登って来る単独登山者2名とスライドし、11:10遭難慰霊碑に到着。後は遊びながら降り、12:10駐車場に着いた。

| 今回のコース 青旗は琴沢渡渉点と慰霊碑 |

|

| 赤谷の三叉路を過ぎてすぐの所にある清水 |

|

|

| 左が駐車場、右の林道を登って行く |

|

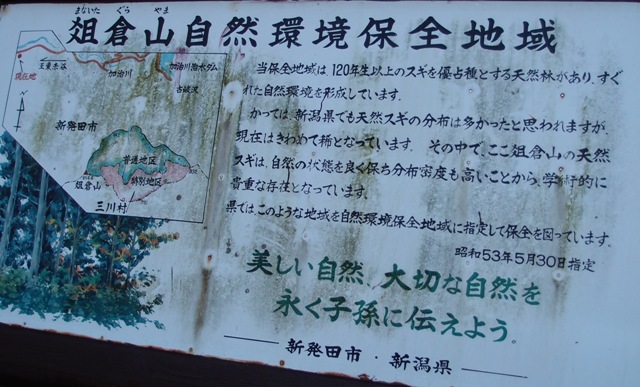

| 林道の標識 |

|

|

|

| 林道を進むとすぐに登山口があった |

|

| このエリアの天然杉は素晴らしい |

|

| 登山者名簿に記載して登る |

|

| 琴沢左岸の水路沿いに進む |

|

| 橋が設置されていた |

|

| ここで水路と分れる |

|

| 琴沢を渡渉し右岸に移る |

|

| 雪が出てきた |

|

| 小沢を渡る |

|

| 広くなっている |

|

| 道が分り難くなってきた |

|

| ブナの実の殻が落ちていた |

|

| 湿地は雪がなく快適 |

|

| 小沢を渡る |

|

| すぐ先に幕営適地がある |

|

| 標識に従って進む |

|

| 岩の上に慰霊碑があった |

|

| 遭難慰霊碑 |

|

| 道が二つに分かれる、標識に従い左に進む |

|

| 尾根を登ると、この標識からトラバースが始まる |

|

| 足元は急峻な崖 |

|

| 尾根に取り付いて振り返る 登山道は左岸、面倒なので沢を詰めた |

|

| 高度を上げる |

|

| 町境尾根より高くなり、明るくなってきた |

|

| 頂上は近いと思うのだが |

|

| 一歩一歩進む |

|

| 振り返ると、馬ノ髪山が眼下に |

|

| 町境に出た |

|

| 兎の足跡が沢山あった |

|

| 遠くの山まで見える |

|

| 遠望 |

|

|

|

| 蒜場山 |

|

| 膝下のラッセルになった |

|

| 兎の案内で登る |

|

| 山頂に到着 |

|

| 山頂の標柱 |

|

| 飯豊連峰が見えた |

|

| 飯豊連峰 |

|

| 蒜場山 |

|

| 展望が利く天狗の庭に行くにはピッケルが必要なようだ |

|

| 北股岳と烏帽子岳 |

|

| 下山を開始する |

|

| 天然杉を見上げる |

|

| 琴沢渡渉上部のヘツリ |

|

|

|

|

|

|

| 鎖が食い込んでいる |

|

| 琴沢左岸の歩道 |

|