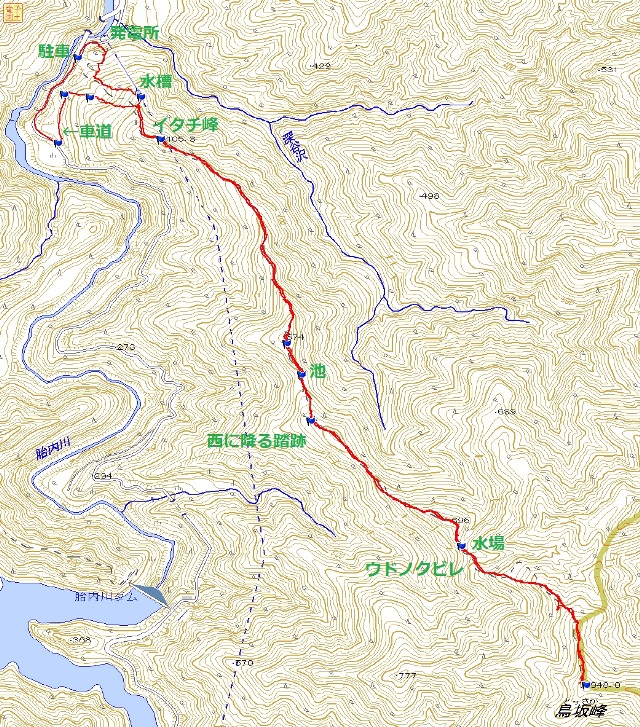

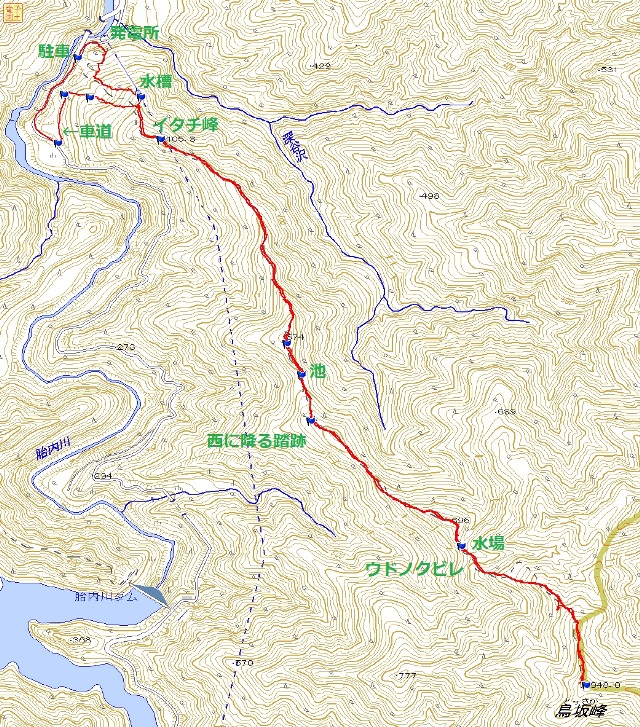

登山者情報1,611号

【2012年11月28日/コモンドノ長峰〜鳥坂峰/井上邦彦調査】

久々に晴れマークがついた。「2003山岳渓流地図関川村」を眺めていると、山と高原地図飯豊山の範囲の中にある鳥坂峰(鳥坂山ではない)に登山道が明記されていた。一度歩いてみることした。

25,000地形図に記されている登山道を歩くべく、工事や交通の邪魔にならない所に車を止めて、08:40旧道を第一発電所に向かった。地形図で検討を付け、発電所施設の青い階段を登ると古い石段があった。しかし雪崩柵で道がなくなる。柵の間を潜り、まっすぐに藪を漕いだら舗装されている大きな道路に出た。地形図とは随分と様子が違うようだ。取りあえず右手の送電線の切り開きを登る。左手に道のようなものを進むが、すぐなくなった。所々踏み跡と赤テープあるが、棘が身体中を傷つける。

09:02尾根上に出たら道があり、発電所の施設があった。この上から踏み跡が明瞭になる。09:19水準点のあるイタチ峰を通過する。ここまでブナ、ここから尾根が細くなって松が出て来る。09:52ブナの倒木にポイントを落とす、ここから道が薄くなる。09:59池の畔を過ぎる。火炎土器のようなアガリコブナが多い。

10:08明らかに右側から登って来る道があった。これまでの道よりむしろそっちがしっかりしているようだ。10:19-28休憩10:38やかんのある広場から鞍部に下る。ここがウドノクビレだろう。10:41最低鞍部のすぐ左に沢があり水が充分汲める。鞍部からは急な登りになる。左からの主稜が合わさる直下で、踏み跡が椿の手前を右にトラバースしているが、途中で消えていたので、戻って藪を直登する。山頂が近くなると表面だけが凍り、最中雪のようで歩きにくい。あたりは一面のブナ林である。朝日連峰が白く輝いている。一箇所で杁差岳が見えたが、すぐに見えなくなった。

ピークに立ち、眼の前にもピークがあるのでもう少し先と思ったが、三角点と雨量観測計の土台がある場所で、地形図とGPSで山頂に間違いないことを確認した。11:26-40鳥坂峰山頂は藪の中で見通しが効かない。

食事をして下山開始するが、そのまま西に下るデフが数枚付いていた。山頂から道を失った所までは自分の足跡を辿る、そうでないと迷いそうだ。12:11鞍部、12:15広場を通過し、12:37-13:00分岐で休憩。13:08ピーク、13:17小ピーク、13:24-38休憩。13:50イタチ峰を通過し、水槽の手前で棘を嫌い沢へつるように降り、鉄塔路線に出ると、14:05歩道に出た。14:07舗装道に出て、14:11車の行きかう車道。14:17車に到着。

| 今回のコース |

|

| ここから取り付いた |

|

| 藪を抜けると車道に出た |

|

| 正面左手の尾根に取り付いた |

|

| 下を覗く |

|

| 沢を隔てた所に伐採跡(鉄塔管理) |

|

| 水槽 |

|

| 傷だらけ |

|

| 踏み跡にデフ布が続いていた |

|

| 尾根を進む |

|

| 風倉山 |

|

| 東の山 |

|

| 一本松? |

|

| 池があった |

|

|

| 樹形の変わったブナ |

|

| ここで西から登って来る道と合流した |

|

| 一本松? |

|

| ウドノクビレ手前の広場 |

|

| ここから降る |

|

| ウドノクビレ(鞍部)には沢が流れていた |

|

| ユキツバキに雪が積り、ズボンを濡らす |

|

| 848m峰? |

|

| 山頂に向かう |

|

| 胎内市と関川村の境の峰々 |

|

| ウサギの足跡 |

|

| 朝日連峰が見えた |

|

| 朝日連峰遠望 |

|

| 鳥坂峰山頂 |

|

| 下山する ブナ林が続く |

|

|

|

| 杁差岳が見えた |

|

| 杁差岳 |

|

| ブナ林 |

|

| 登る時、ここで道を失った |

|

| 尾根のブナ |

|

| 鞍部を隔てて広場 |

|

| 広場から山頂方面 |

|

| 二王子岳を望む |

|

| 二王子岳 |

|

| 熊の爪痕がついたブナ |

|

| 胎内ダム |

|

| 奇形樹木 |

|

| ブナの倒木 |

|

| ブナ林 |

|

| ユニークなブナ |

|

|

| 一本松? |

|

| 伐採跡に出る |

|

| この沢を下って来た |

|

| 鉄塔沿いに綺麗に伐ってある |

|

| 降る道があった |

|

| 車道に出た(右の尾根に歩道がある) |

|

| 奥胎内に向かう車道に出た |

|

おわり