登山者情報1,698号

【2013年08月21日/梶川尾根:道刈り/井上邦彦調査】

9月7日に行われる飯豊連峰合同保全作業に向けて、トットバノ頭(カッチ)の登山道の刈り払いを行ってきた。登山道の侵食が始まっているが、まだ回復可能な土壌が残っている段階で対応することにより、自然の回復力が期待できると考えた。ここは故意に数年の間放置しておいた場所であり、ここを刈り払うことによって保全資材が調達される。いわば一石二鳥を狙った訳である。しかし想定以上にここのネマガリダケは太くて硬い!作業に手こずった。

今回の刈り払いに向けて、分割できる刈払機を入手した。排ガス規制法により、2サイクルの刈払機を販売できるメーカーは三菱だけとなった。ところが三菱では分割できる草刈機の製造を中止し、今春に御西小屋に空輸したものも展示品を分けてもらったものである。しかたなく多少重量は増すが、マキタの4サイクルを購入した。

0:52ザックに分割した刈払機を入れて湯沢ゲート発。05:50-06:02楢の木曲がり、06:36湯沢峰の肩を通過し、06:47-59湯沢峰で休憩。前日の雨で気温が下がったものの汗が噴き出る。07:04鞍部、07:34滝見場を通過し、07:45-08:03休憩。さらに08:23-46五郎清水で休憩した時に、塩分補給のためメダリストに塩を加えてみたら、喉が渇いた。09:02三本カンバを通過し、09:11トットバノカッチに到着した。長袖を着て防護メガネを掛けて作業開始。硬いネマガリダケに刈払機が弾かれそうである。ネマガリダケの破片が顔を始め全身に襲い掛かってくる。ひと通り刈って掘れ始めた歩道に集める。歩きにくくなるが、9月7日まで我慢してもらうしか無いだろう。

梶川峰からは通常の登山道刈り払いを行う。資材置き場手前の池のある鞍部で北側の残雪に下り、融雪水で喉を潤す。随分昔になるが、この残雪で滑落した方を救助した記憶がある。当時のヘリコプターは吊り上げができなかったので、この狭い鞍部に着陸してもらい収容した。融雪水利用であり、雪が多くてもなくなっても水は取れない。さらに汲みに行く踏み跡もないので、一般の方には勧められない。休んでいるうちに何故か昔の記憶が蘇った。そう言えばあの頃は救助隊飯豊班長の藤田栄一(山形県自然公園管理人)さんに色んな事を教わった時期だった。よし、こっそりとこの水場を栄一さんの屋号である「八兵衛の水場」と呼んでおこうかな〜だけど何時か栄一さんの飯豊山に対する貢献を記念した水場を見つけたいものだ(実はダイグラ尾根宝珠山付近に水場があると栄一さんに教えられ随分と探したが、未だに見つけられないでいる)。

梶川尾根最上部の登山道はすっかり笹藪に覆われている。ここを刈り払うことも今回の目的だ。トットバノ頭に比べれば楽なものだ。防護メガネは掛けたものの半袖で作業ができた。扇ノ地紙でGPSを持って歩きまわり、登山道の軌跡を調べる。11:22扇ノ地紙から刈り払いしながら降り始める。刈払機は登山道の左側を刈り払うようにできている。右側は歯の回転方向の関係で跳ね返されることがあり、切れ味が悪いだけでなく危険である。毎年刈り払っている場所ならそれほどでないが、数年放置した場所は竹や灌木が成長して難しくなる。草原はミヤマリンドウやイワショウブが盛りであり、ニッコウキスゲ・シラネニンジン・イワイチョウ・キンコウカ・チングルマ・コバイケイソウ・ヨツバシオガマ・タカネマツムシソウも咲いていた。

もう一度トットバノ頭を刈り、16:38刈払機をザックに入れて下山を始める。16:56五郎清水、17:19滝見場、17:36鞍部を通過し、17:46-18:02湯沢峰で休憩する。18:02湯沢峰の肩、18:29楢の木曲がりを通過し、暗くなり始めた足元に注意しながら、18:50湯沢ゲートに到着した。

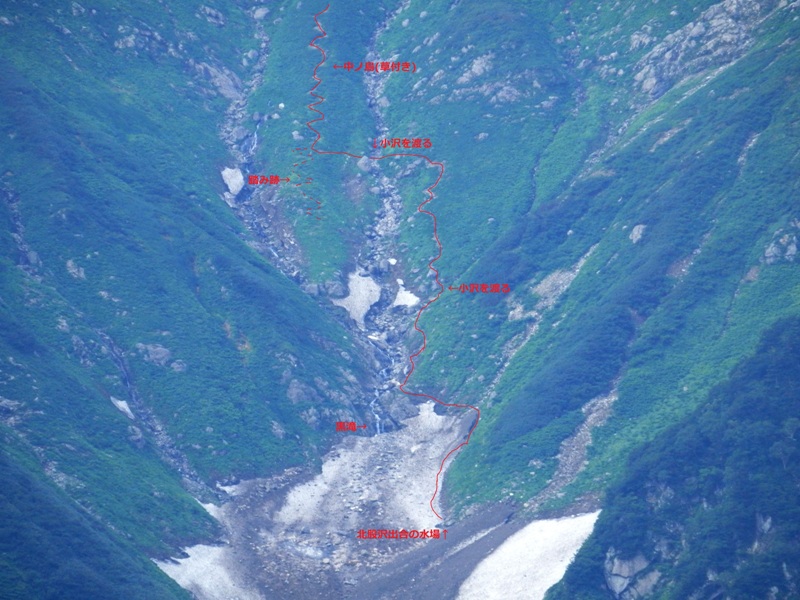

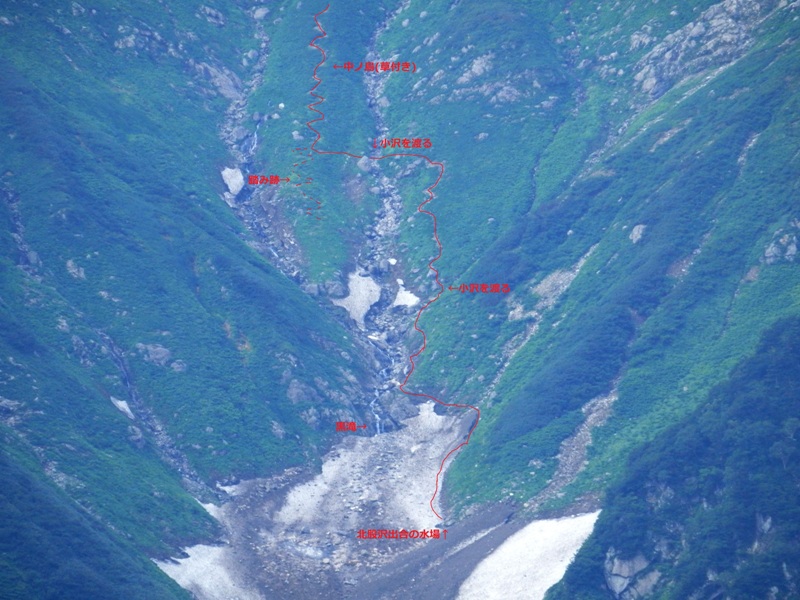

| 滝見場より石転ビ沢を望む |

|

|

|

| 黒滝付近 |

|

| 黒滝付近のルート |

|

| 上を目指す |

|

| 梶川峰上の資材置き場 |

|

| 施工地 |

|

|

| 笹が生い茂った登山道 |

|

|

| 地神山を望む |

|

| 刈り払いながら登降 |

|

| 資材置き場に戻ると、資材が増え、上に差し入れ品が置いてあった |

|

| トットバノカッチ(作業後) |

|

| ナラ枯れで倒れた樹木 |

|

| 登山届出所に戻る |

|

| 天狗平ロッジの管理人が補充してくれていた |

|

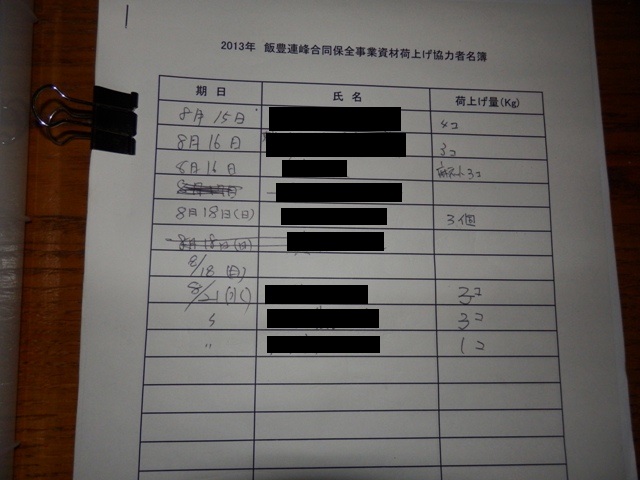

| 協力いただいた方々 |

|

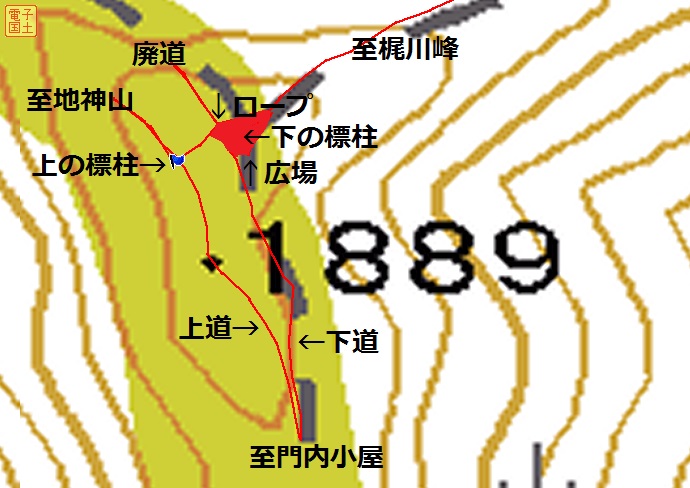

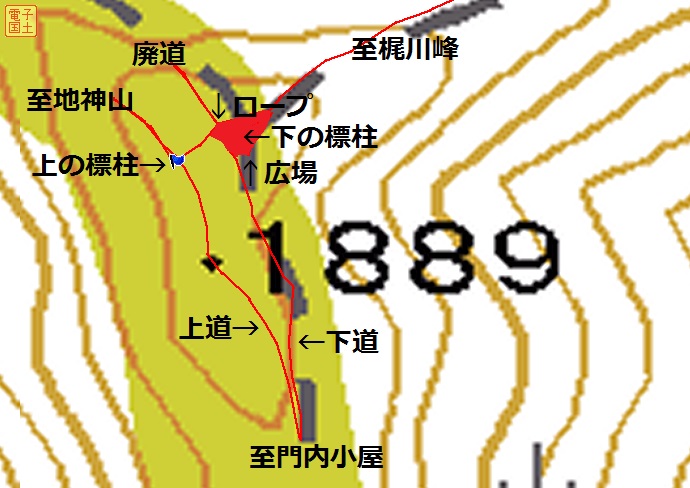

| 扇ノ地紙周辺の概念図(GPS測定) |

|

| 登って行くと、広場に大きな標柱(下の標柱)があり、その奥に稜線がある |

|

| 稜線に登って広場を見下ろす |

|

| 稜線にある上の標柱(文字は読めない) |

|

| 上の道を門内小屋に向かう |

|

| 下の道と合流する |

|

| 門内小屋方面から |

|

| 下の道を広場に向かう |

|

| 大きな標柱(下の標柱) |

|

| 廃道にはロープが張られている |

|

| 広場全景 |

|

| 上の標柱が見える |

|

| 稜線東側にある地神山方面の旧道は廃道である |

|

| 五郎清水の広場 |

|

| 五郎清水の標柱 |

|

| 水場の標柱 |

|

| 滝見場の標柱 |

|

| 湯沢峰の標柱 |

|

おわり