登山者情報1,864号

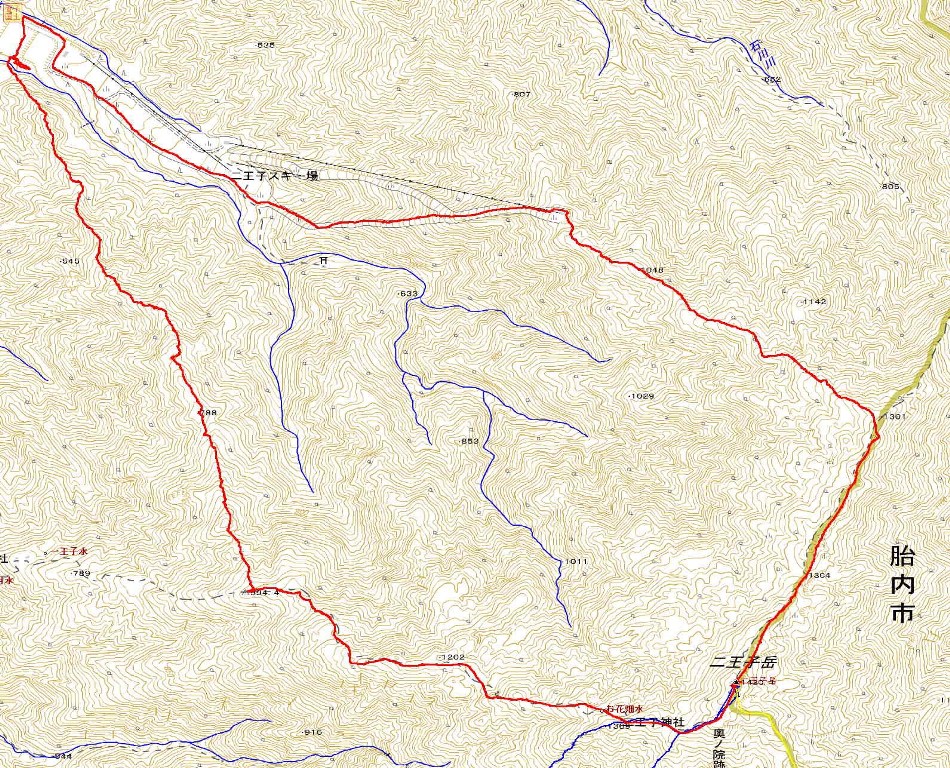

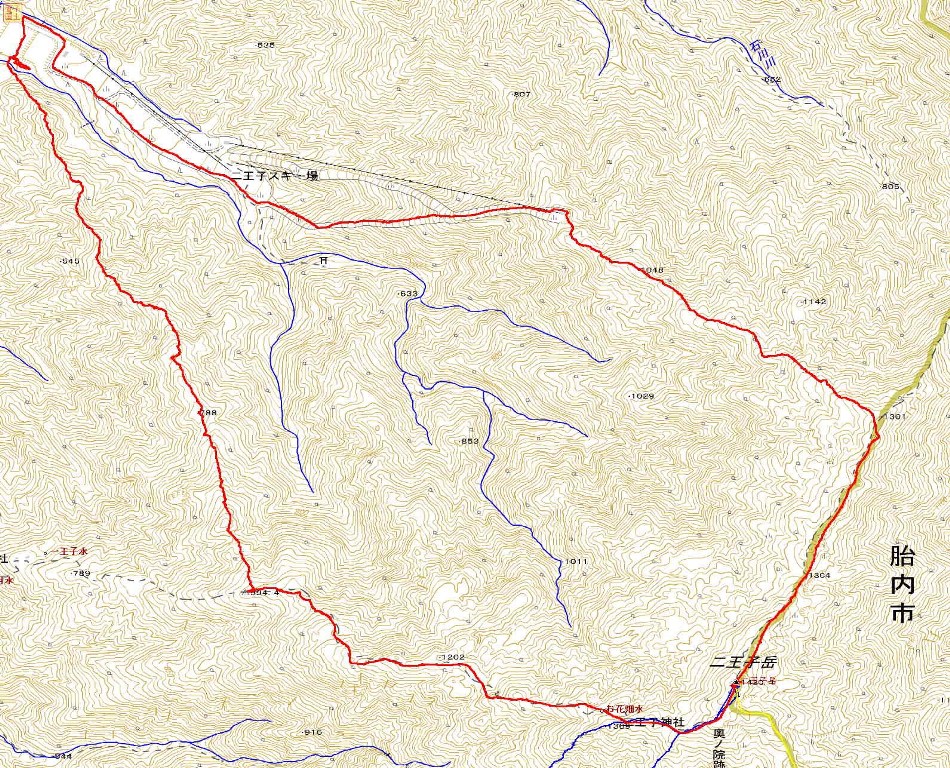

【2015年03月28日/スキー場~独標~二王子山頂~三光山~スキー場/長谷川芳幸調査】

天気、晴れ 単独、途中からSさんなどと一緒になる コースタイムに休憩を含みます。

【タイム】

6:40スキー場駐車場~渡渉地点を探す~6:50三光沢渡渉~7:00尾根に取り付く~9:03独標手前のピーク~9:34一般ルートに出る~9:35独標(五合目)~10:26油こぼし~11:00山頂~休憩~11:55下山開始~12:35三光山~13:32スキー場・リフト上小屋~14:14スキー場ロッジ~14:22下駐車場

【概要】

① 装備は、渡渉に備えてスパイク長靴・ストック・カンジキ・軽アイゼン(使いませんでした)。

② 車は、スキー場駐車場まで。スキー場は、29日で今シーズンの営業を終えるため、それ以降はその手前のゲートまでとなります。(ゲートからスキー場まで、徒歩・約40~60分)

③ 三光沢は、長靴で渡渉。(登山靴では、雪どけで水量があり無理)

④ 渡渉後、雪がぬかるのでカンジキを着ける。尾根下部は、藪の出ている所もありました。

⑤ 尾根は、ブナがきれいです。

⑥ 独標手前のピーク(高度計で約910m)は、眺望が良いです。

⑦ 独標(五合目)少し上で、一般ルートに合流。踏み固められているので、カンジキを外す。独標で、新潟市のSさんと出会う(以後一緒に行動)。油こぼしで、下越のSさんなどに追い付く。

⑧ 三王子で、高知山方向から来る人が確認出来ました。

⑨ 山頂小屋の温度計は、氷点下1度。

⑩ 山頂小屋で休憩後、カンジキを着けて下山。

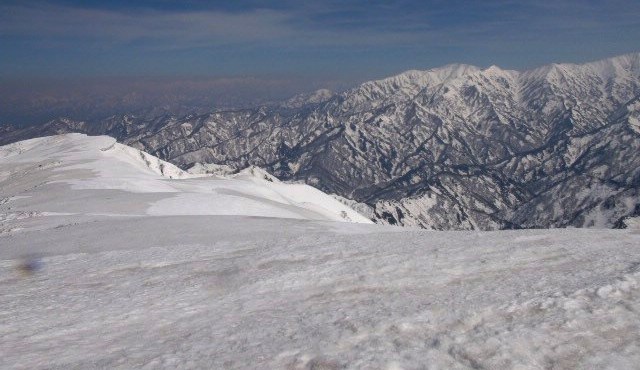

⑪ 山頂から三光山にかけては、雪庇が発達してるので踏み抜きなどに注意が必要です。

⑫ スキー場は、上のリフトの営業を終えていたのでゲレンデの端を降りることにする。

| 今回のコース |

|

| 三光沢渡渉地点(渡り終えてから撮影) |

|

| 尾根末端付近 |

|

| 少し登るとスキー場が見えてくる |

|

| マンサクの花 |

|

| 尾根は、雪が消え藪が出始めている所もある |

|

| カモシカの足跡 |

|

| ブナの芽がふくらみ始めている |

|

| 芽の部分アップ |

|

| 雪も木の根元から消え始めている |

|

| 猿の足跡? |

|

| スキー場が少しずつ遠くなる |

|

| マンサクと二王子の稜線 |

|

| ブナが美しい |

|

| 一王子とその奥に五頭が見え始める |

|

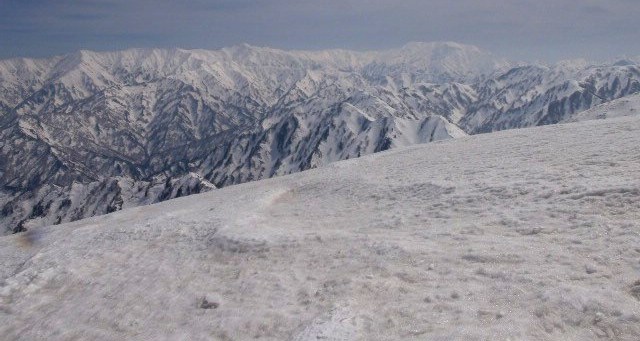

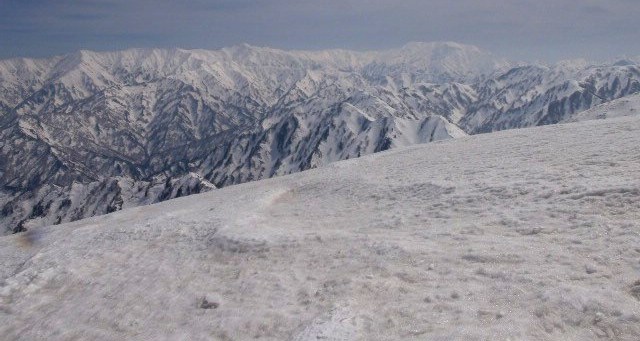

| 独標手前のピークからの眺め |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 通常ルートに出た所で振り返る |

|

| 独標(五合目)積雪約4m |

|

| 独標(五合目)一王子方向 |

|

| 油こぼし手前から油こぼし |

|

| 油こぼし直下 |

|

| 油こぼし(七合目)から振り返る |

|

| 三王子付近から山頂方向 |

|

| 三王子付近から高知山方向 |

|

| 三王子付近から高知山方向・奥は五頭山 |

|

| 九合目雨量計 |

|

| 九合目雨量計から山頂方向 |

|

| 山頂小屋 |

|

| 青春の鐘と飯豊 |

|

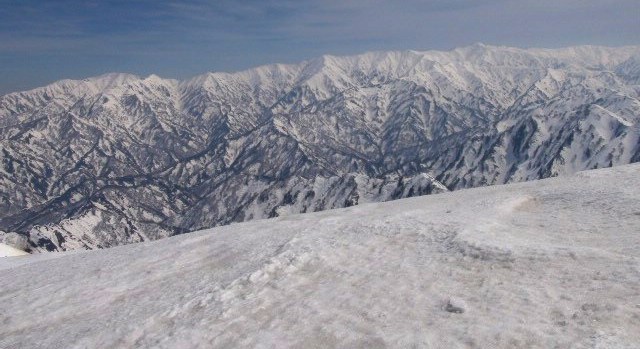

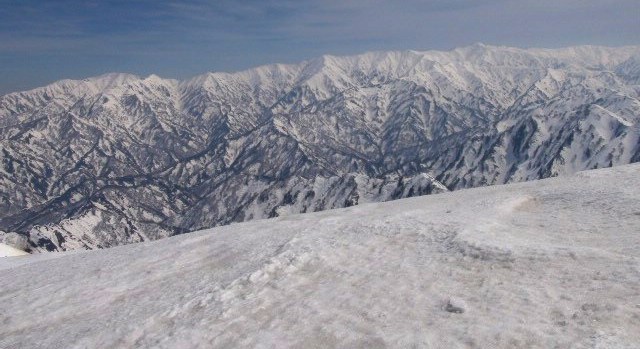

| 山頂からの眺め |

|

|

|

|

| 飯豊・大日方向 |

|

| 飯豊・御西方向 |

|

| 飯豊・本山北股方向 |

|

| 飯豊・門内方向 |

|

| 飯豊・頼母木方向 |

|

| 飯豊・杁差方向 |

|

| 朝日連峰方向 |

|

| 杁差アップ・小屋確認出来る |

|

| 大きくせり出した雪庇 |

|

| 三光山に向かい降る |

|

| 山頂を振り返る |

|

| 雪の造形 |

|

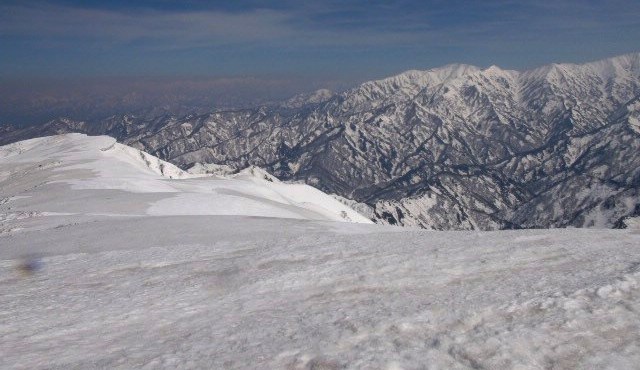

| 三光山手前から飯豊 |

|

| 三光山手前から飯豊 |

|

| 三光山手前から二王子山頂を振り返る |

|

| 三光山手前から雪庇アップ |

|

| 稜線からの別れを惜しむ |

|

| ガラクへ至る尾根を望む奥は、風倉山 |

|

| 二王子の稜線を振り返る |

|

| 歩いて来た稜線を振り返る |

|

| スキー場上リフト小屋が見えてきた |

|

| ゲレンデの端を歩く |

|

| スキー場の営業は、29日(日)までとのこと |

|

| 駐車場から歩いて来た稜線を望む |

|

おわり