登山者情報1,918号

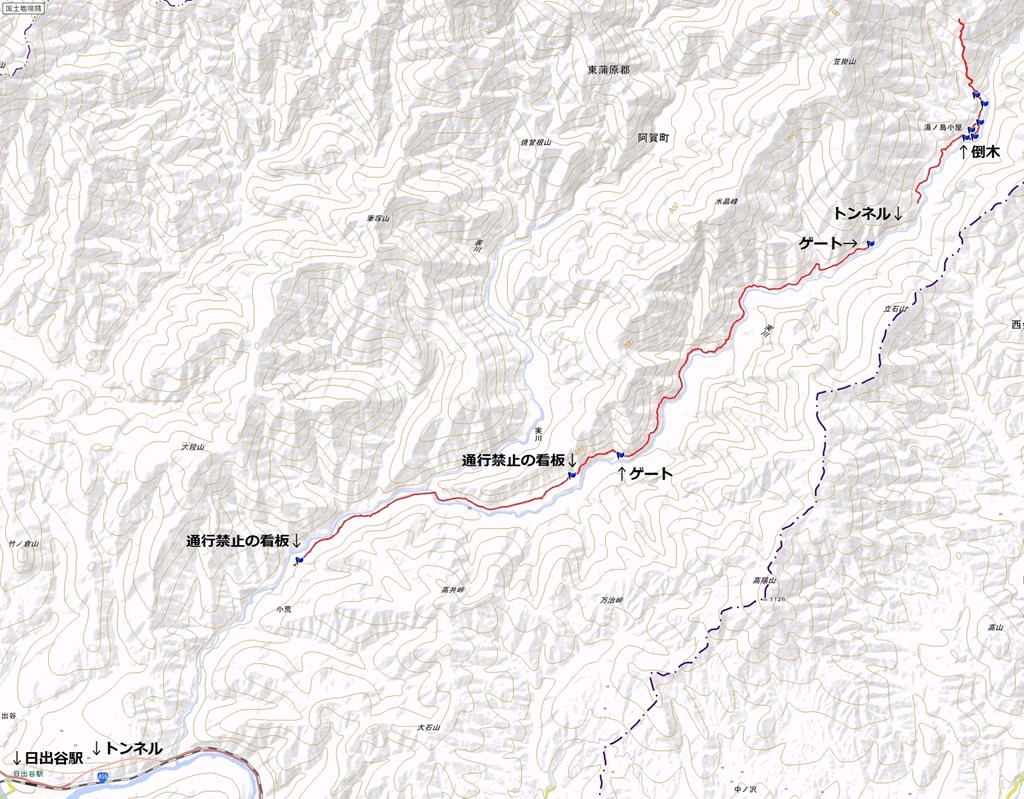

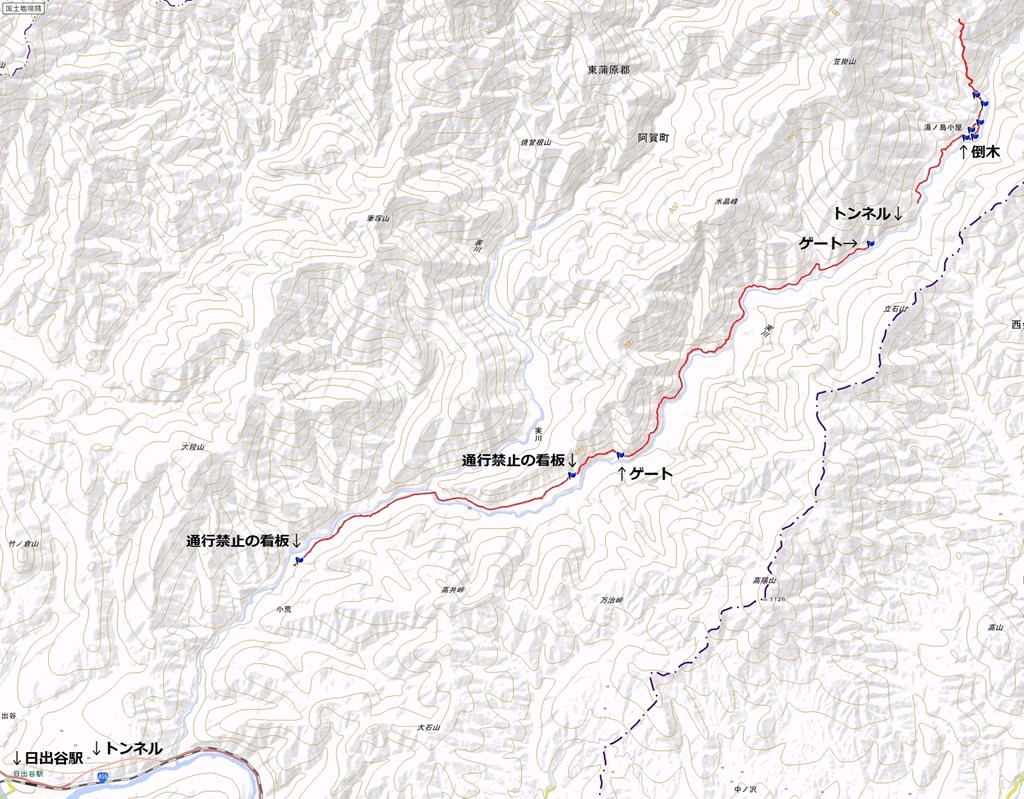

【2015年09月08日/湯の島小屋〜オンベ松尾根/井上邦彦調査】

湯の島小屋までの林道とオンベ松尾根の登山道が崩壊しているとの情報確認するため、日程を調整していたがなかなか上手く行かない。登山道の刈り払いをするためには状況の確認が前提となる。あし沢が架橋されていないので増水の可能性がある雨天の渡渉は避けたいのであるが仕方がないと重い腰を上げた。

04:05自宅発、日出谷駅以後は携帯電話の圏外になる。小荒集落の先からは小関係者以外通行禁止である。さらに実川集落跡にも同様のバリケードが設置されていた。実川集落の先とトンネルの入口には以前からのゲートがある。

思ったより林道は荒れていなかったが、トンネル前のゲートから2.3km先に倒木が林道を塞いでいた。ここで車を停め、07:42合羽とスパイク長靴のいでたちで歩き始める。終点の取水施設手前から左手の登山道に入る。特に標識などはなく初めての方は戸惑うだろう。尾根の末端からあし沢に向かって下るが、足場になる木製梯子が朽ちている。さらに進むと、登山道が上部から沢に向かって大きく崩壊していた。手掛かりも足場もない、滑ったら怪我では済まない。誰も来ないだろうから発見されることも難しいだろう。傾いた岩の斜面に乗っているわずかの土砂に足を載せ、ホールドがないので両手で抱えるが、グズグズの岩なので力は掛けられない。

何とかトラバースを終えて垂直な鉄梯子を下るが、これもどこまで信用してよいか不安なので極力余分な力が加わらないようにして沢身に降りた。沢を観察し数mほど上流に遡り、流れに足をさらわれないようにバランスを取って渡渉した。次は急斜面を斜上するのだが、草が生い茂り足元が見えない。足元の登山道は土砂で埋まったり流れたりしている。つかまる灌木もないので、ここも騙し騙し通過する。

情報では「オンベ松跡付近の登山道が崩壊し危険である」とのことである。オンベ松尾根の由来は「御幣のような形をした松がある尾根」である。その場所は私は知らないが、藤島玄著「越後の山旅上巻」には「御幣松は、今は根株を残すだけだが、目立って大きい姫小松であった」と記載されており、「飯豊連峰大地図」には標高759mに「オンベ松」とある。そこで標高約1,000m付近まで登ってみたのだが、崩壊地は何処にもなかった。ちなみに930mから990mの登山道は、国土地理院の記載と異なり東側の尾根に向かって登っている。

08:52-09:00食事を取り、下山をする。あし沢の登山道崩壊地の付近で灌木をつかんで登り降りできそうな場所を探してみたが適当な所はない。仕方なく恐る恐る来た道を戻った。私の古い記憶(まだ林道がトンネルの手前までしかなかった時代)では、あし沢右岸の尾根をそのまま標高差150m程登り、急な斜面を100m下って広い河原を渡渉して、オンベ松尾根の河岸段丘最上部に出ているが、おそらく今はその痕跡を探すことも難しいことだろう。

林道に戻って、湯の島小屋を確認する。林道から湯の島小屋に向かうには3本の道があるが、今回は最奥から入り一番手前の道に抜けた。小屋にあったノートを見ると、8月以前に泊まった方々は登山道の崩壊について何も書いていないが、9月始めに泊まった方には記載があった。10:10車に戻り、今回の調査を終えた。

| 今回のコース |

|

| 詳細図 |

|

| 小荒集落の先にある看板 |

|

| 実川集落跡にある看板 |

|

| 実川集落跡の先にあるゲート |

|

| トンネルの入口にあるゲート |

|

| 湯の島小屋手前の倒木 |

|

| 湯の島小屋に入る歩道の入口は3箇所ある 最初の入口 |

|

| 最初の入り口にある看板 |

|

| 真ん中の入口 |

|

| 3番目の入口 |

|

| 正面は発電所の取水口 左の標識から登山道に入る |

|

| 登山道の入口 |

|

| アシ沢に降りる梯子は朽ちている |

|

| 登山道が崩壊している |

|

| なんとか通過したが間違えれば・・・ |

|

| 垂直な鉄梯子で沢に降りた |

|

| 僅かに上流に移動し、ここを渡渉した |

|

| 左岸の登山道も足場が不安定で緊張する |

|

|

| 左岸から見た崩壊現場 |

|

|

|

| 崩壊現場と鉄梯子と渡渉地点 |

|

| オンベ松尾根を登る |

|

| 上部を眺める |

|

| タムシバの実 |

|

| 水晶尾根 |

|

|

|

| ブナが綺麗だ |

|

| ミヤマガマズミ? |

|

| ヒメコマツも混生している |

|

| ミズナラ |

|

| ブナ |

|

| 一番上の入口から入ると広場がある 小屋が見えている |

|

| 湯の島小屋とトイレ |

|

| 小屋の裏にある水場 |

|

おわり