|

登山者情報第2,304号の3

|

【2023年3月10日/登山道フォーラム/井上邦彦発表】

|

|

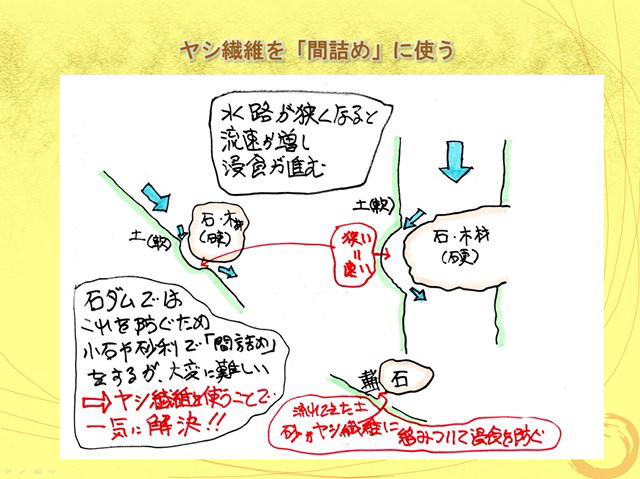

これは上から見た図なのですが、登山道に石や木材を置くと、水が上から来ます。水というのは狭くなると流速が増し、一気に浸食が進みます。上から来た水は固いものにぶつかると、脇、それからこれは断面図ですが、底、ここの所に働きます。このため石ダムの技術では「くり石」というものをつかって「間詰め」をするのですが、技術的に大変難しい。石の下に、石と石の組み合わせた所、触れ合う所にヤシ繊維を詰めると、流れてきた土砂が繊維に絡みついて浸食を防いでくれます。

|

|

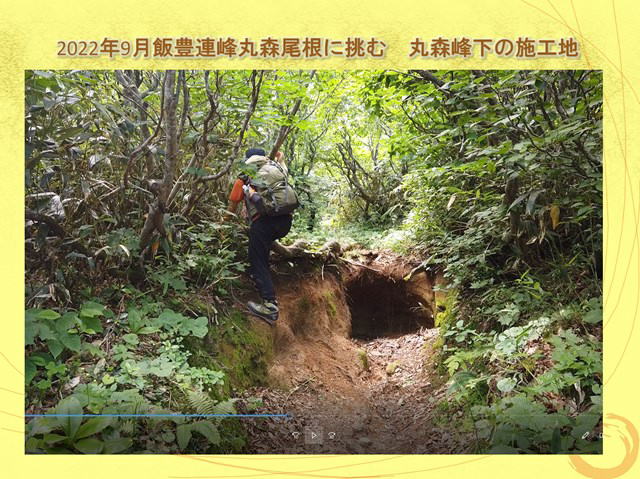

昨年丸森尾根でやってみました。

このような深く掘れた所がかなり長いこと続いている場所です。

この場所は森林限界ギリギリなので太い木がない細い木しか手に入らなかったので、しかたなく細い木でやっています。

|

|

バールで穴をあけ

|

|

倒木を木槌で打ち込みます。

|

|

これは登山者が歩きやすいように足場を刻んでいる所です。

|

|

これは「くの字」にするためにカスガイで倒木を繋いでいる所です。

|

|

倒木の下にヤシ繊維を詰め、土砂を入れた土嚢で平らにします。

|

|

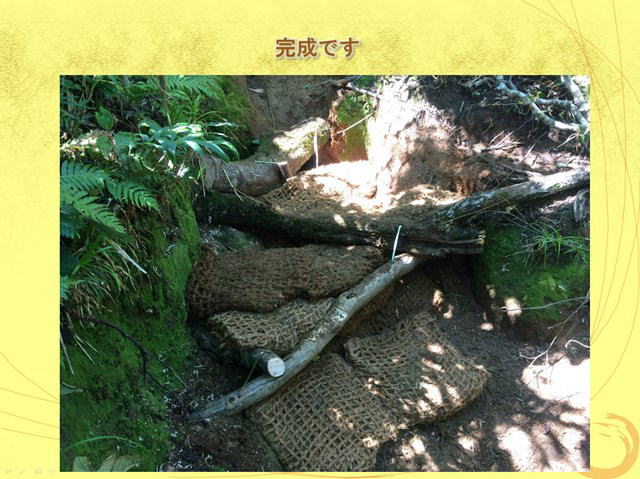

このような形で完成になります。

|

|

左と右のやり方は多少違います。

左は大きいのを1本置いて、それに枝をつけるような形でやっている。

右は完全に「くの字・逆くの字」の組み合わせで一体化させています。

|

|

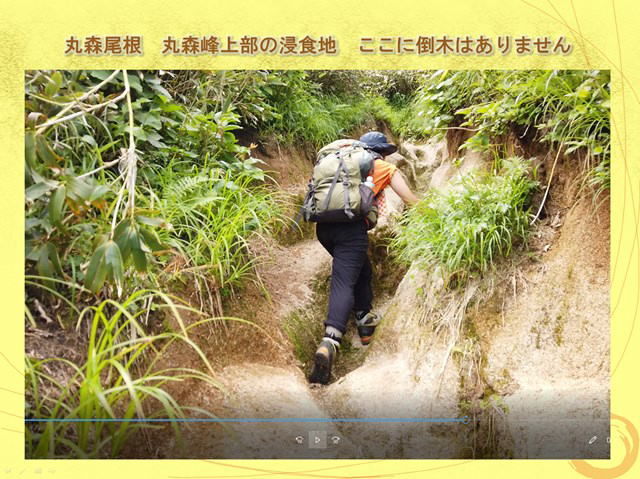

また同じ日なのですが、同時に丸森峰を越えた所、もう高山帯です。風化した花崗岩、真砂土です。

手で簡単に岩を崩すことができるような所です。ここに倒木はありません。目を付けたのはササです。

|

|

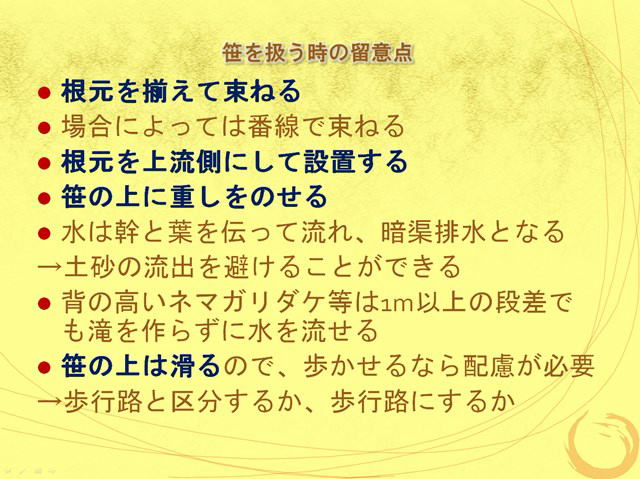

ササを扱う時の留意点です。必ず根元を同じ方向に揃えて束ねてください。根元を上流側にして設置してください。ササの上に重しを載せてください。ササの上は滑るので注意してください。

|

|

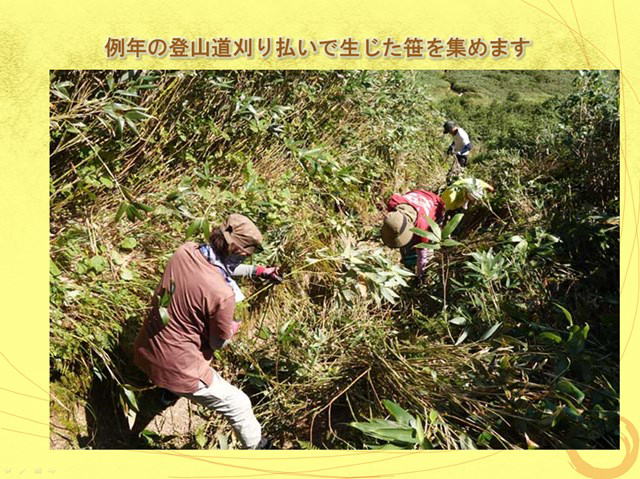

例年私達は、登山道の草刈りをしています。その草刈りで生じたササを集めました。

|

|

量が足りないので何年も前に刈った古いササも一緒にしました。

|

|

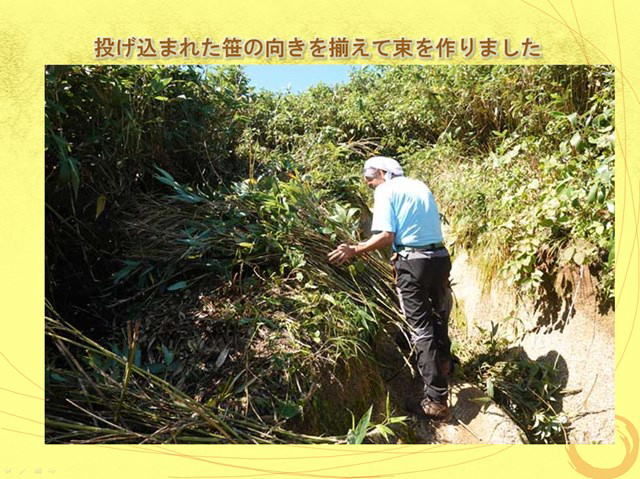

投げ込まれたササの向きを揃えて束を作り、

|

|

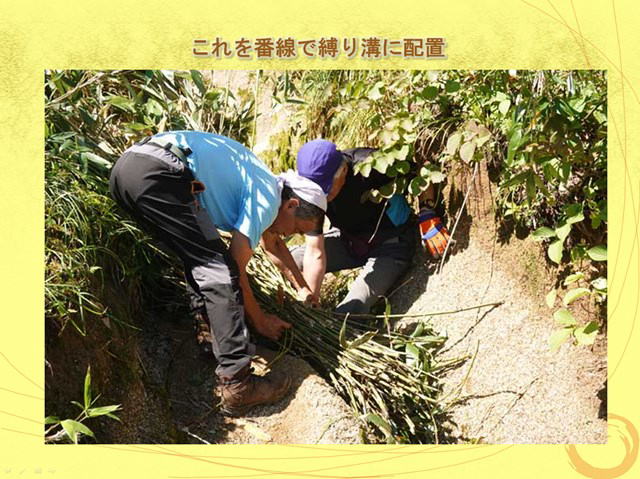

番線で縛って配置しました。

手前の方が上流部です。奥の葉がある方が下流になります。

|

|

ササの上に土嚢を載せます。

|

|

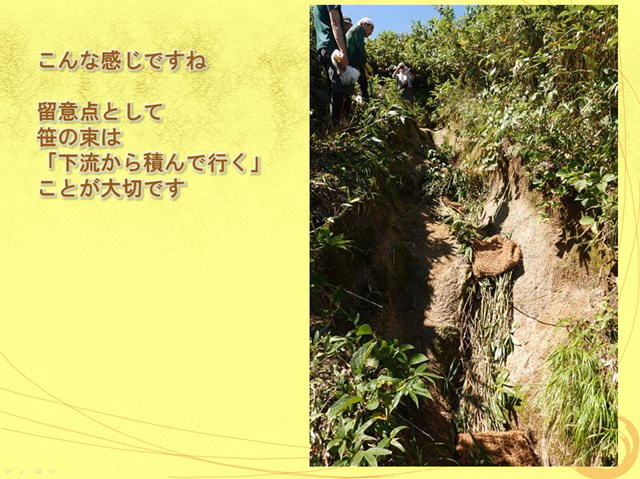

こんな感じなのですが、ここで注意しなければならないのは、ササの束は必ず下流から積んでいってください。

そうすることで水の流れが円滑になります。

|

|

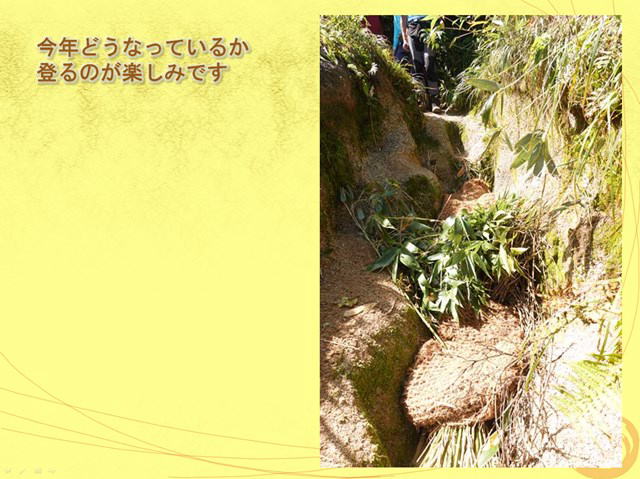

今年

雪が融けてここに行くのが楽しみです

|

|

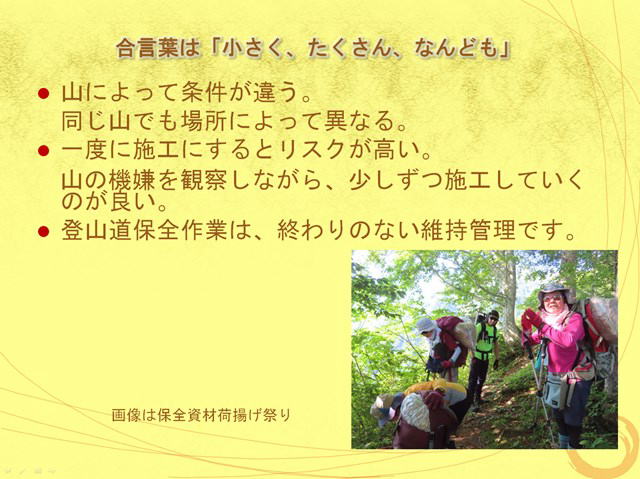

昨年作業してくれたみなさんです

|

|

これは私達の合言葉です

同じ山でも

基盤岩が違ったり植生とかいろいろ異なります

一度にやるのはリスクが高いのです

木村会長が話した通り

保全作業は終わりのない

「賽の河原の石積み」のような物だと思っています

|

|

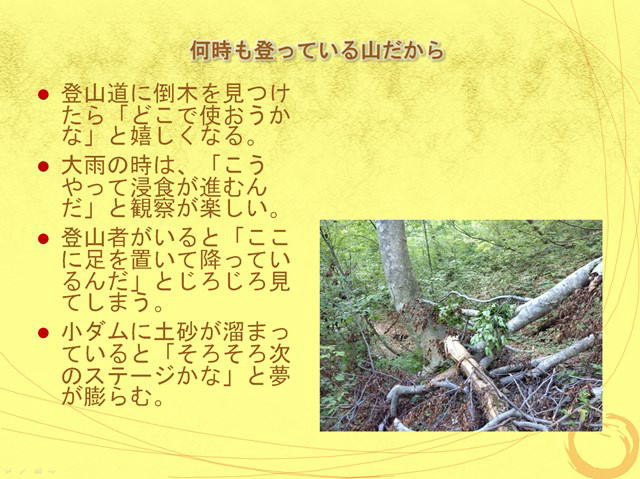

何時もの山に登って

倒木があったら嬉しくなる

雨が降ってカッパを着た時、

水が登山道を流れていると

観察が楽しくなります。

さらに登っていくと

登山者が降ってきます

不審者と間違われそうですが、ついじろじろ見てしまいます

これまで作ってきた小ダムに土砂が溜まっていれば

登山道の底が上がって、

排水ができるかな

土のうに入れて別の場所で

使おうかなと夢が膨らみます

|

|

そんなときめきが持てたなら、間違いなく私達の仲間です

|

|

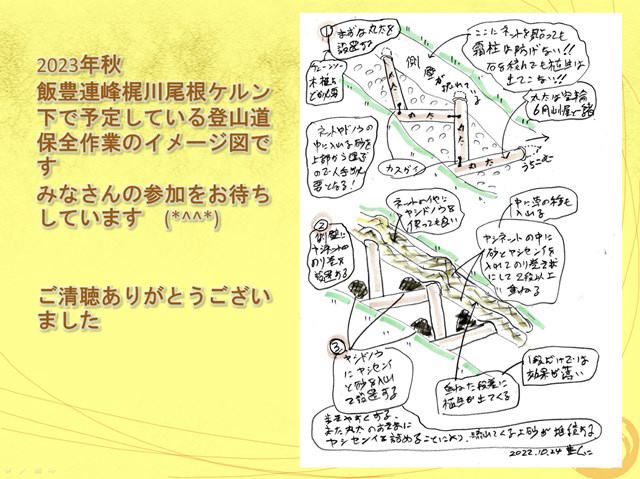

今年秋、飯豊連峰梶川尾根で予定している保全作業の

イメージ図です

今日は時間がなくて話せなかった側壁のやり方も描いてみました

ちょうど時間です。

ご清聴ありがとうございました。

|

おわり

|

|