登山者情報982号

【2006年02月19日/町境:山毛欅潰山〜923m峰/井上邦彦調査】

地形図を見ると、今回のルートは923m峰付近がかなり悪い。できれば誰かとロープを結びたいと思っていたが、各自都合があるらしく誰も誘いに乗ってこなかった。さらに923m峰を越えた場合は、適当な下山コースがなく、鍋越山まで進みオオザカイ尾根を下山するしかない。そうなるとかなりきつい行程となる。ロープを持参するか、ピッケルはどうするか、ずいぶん悩んだが、両方を削除してワカンを芦倉型にした。要するに923m峰直前の尾根を下山することにし、状況をみてあわよくば923mまで往復する。もし危険と判断すれば、次回に下山予定の尾根を登り、923m峰を越えてオオザカイ尾根を下るか、騙し地蔵から大日杉小屋に下ることとした。また今回は、今冬始めて合成シールを使用した。

昨日本日とも天候が良いので、路上駐車しても除雪の邪魔にならないと勝手に判断して自宅を出る。岩倉で車を止め、スキーを肩に担いで06:18歩き始める。気温は−8℃、露出している路面は凍りついており転倒に注意して、最奥の民家から雪の上に登り、06:31スキーを履く。

林道伝いに進み、見慣れた砂防ダムを過ぎた杉林にあるスノーッジを渡り、前回と同じ小沢に入る。開けた畑?には多彩な動物達の足跡があるが、ニホンザルの足跡はない。07:08-13僅かに登った所で今朝始めての食事とする。

どのようにでもルートが取れそうな広い雑木とブナの斜面を登っていく。尾根上と右斜面では雪質が異なるが、さほど苦にはならない。尾根上ではエッジを効かせて登る。

07:38飯豊山が見えると標高700mで右から小尾根を合わせる。あまりの好天に日焼け止めを持参しなかったことを後悔する。ここからは尾根がやや顕著になる。最後の登りはきつく、右手の尾根に斜上する。08:04尾根が合流する、標高は840m、ここまで来ると山毛欅潰山まで一息である。雪が一面雲母を町散らかしたように輝いている。尾根上には小動物の足跡が散乱している。

町境に出るとブナの樹間から朝日連峰が見えた。この瞬間、私は小国町の町境を歩いているという実感を持つことができた。

08:20-32山毛欅潰山々頂で食事を取る。ブナがあるため一箇所から全てを一望することはできなかったが、三国岳から杁差岳までが望めた。特に烏帽子岳が何時も眺めている角度と違うことが印象的であった。

地形図にコンパスを合わせ、山頂から下降を始める。思ったより急斜面である。当初は右の林に逃げていたが尾根が狭く極端に急になってきたので、スキーを脱いで両手に持ち、坪足で降った。

09:00最低鞍部に着く、ここが中津川峠であろう。この先は一部雪庇の崩壊にともない雪崩が発生しているので右手から巻いて、09:10小ピーク(693m)を通過する。町境尾根は単調な登降を繰り返し、大きく左にカーブするが浅股沢を隔てた正面の峰々が雪庇と亀裂を剥きだして険悪な様相を見せている。

ヤマグルマが多く自生している。直登できそうもないので、左に巻くと雪面に亀裂ができ雪層が動く。雪層は5cm程度、エッジを使って強引に斜面を通過し、左の尾根から登る。09:33-47、705m峰で食事を取りGPSで現在地を確認する。

対岸の906m峰、900m峰、923m峰各々に延びている尾根はいずれも痩せて亀裂が多く手ごわそうだ。

10:13、715m峰に上がろうとした時、突然にカモシカ2頭が目の前から923m峰に向けて走り出した。恐らくツガイだろう。雪面で今冬始めて雪虫を見つけた。通常雪虫は3月の山にいる。まるで春山の気分である。

逃げ去ったカモシカ足跡を辿るが、シールが重くなってきた。シールに雪が張り付いてきたのだ。10-28-33シールに直接ワックスを塗ると、軽くなった。シジュウカラだろうかすぐ脇の樹木に止まり囀っている。無風快晴、何とものどかな山行である。

11:13予定の850m峰に到着する。この先、大沢には安全な下降ルートはない。地形図が示すとおりにこの先は両側がすっぱりと切れている。カモシカが2頭とも隠れた亀裂に落ち込んでいる跡があった。痩せた松尾根に茸雪が続いている。

11:15スキーをデポして、芦倉型カンジキを履く。ルートを慎重に探しながら進む。松ノ木がなければ歩けそうもない。

この先のルートを確認する。目の前に連なる巨大な尾根全体からこちらに向かって雪庇が連なっている。どのコースを取っても、あの雪庇を越えなければならない。尾根右手の斜面は論外、正面は急斜面を登りきって覆いかぶさる雪庇を方法が思いつかない。唯一、左斜面の雪が動いて柴が出ている。柴を掴んで左にトラバースし、微かな小尾根に取り付くことができそうである。しかし上から雪庇が崩壊したらそれでお終い。さらに小尾根は最上部で斜面に吸収され、その上はやはり雪庇がはみ出している。

暫く考え込んだが、町境コースを続けるには、もう一度先ほどの尾根を登って、目の前の核心部を通過し、東南東に向かうしかない。それならば無理して今、登る必要はないと判断、11:31戻ることにする。

11:35-39スキーを履き850m峰まで戻り、方向を確認して11:44下山を開始する。尾根を登り返していると、左下の杉の根元にカモシカが座り込んで私を見つめている。カモシカと私の間には藪があり、撮影するポジションがなかなか取りにくい。

11:58-12:44ブナに囲まれたピークで食事とする。ストーブでラーメンを作り、缶ビールで喉を潤す至極の時である。突然携帯電話が鳴り新潟山岳会阿部さんからだ。「今、俎倉山々頂に居る。井上さんの話題が出たので電話をした」とのことであった。後で笹川さんのホームページを見たら、新潟県山岳協会主催の冬山技術講習会で登っていたとのことである。

地形図でコースを描き、シールを外してワックスを塗る。784m峰を経由してガッコウ沢に降り黒滝沢の林道を目指すこととした。上部は快適に滑り、途中途中で止まってルートを確認する。ふと小沢の対岸に目をやると、1頭のカモシカを見つけた。彼にすれば安全な距離なのだろう。こちらを見ている。

尾根が細く急になってくると、小刻みな回転が必要になる。雪が重い上に先ほどのビールが効いてきたようで、回転がままならない。雪崩の危険性を確認しながら尾根の左斜面を滑っては尾根に戻る繰り返し。何度か転倒をしながら降る。

13:19ガッコウ沢に降り立つと、デブリが迎えてくれた。左岸崖上部からの雪崩が何箇所か確認された。右岸をへつるように進み、13:25林道に出た。

単調な林道を歩きを続けていると、前方に人間の頭が流れるように動いていった。黒滝沢に降りて何かしている地元の方がいた。

白川に架かる橋を渡って、13:47大規模林道に出ると、スノーモービルの跡があった。先ほどの流れるような頭の動きに合点がいった。スノーモービルのトレースを進む。スノーセットや雪崩防止柵、架橋などにより、現在は通れるようになったが、以前はこの辺りが危なくて冬の岳谷集落には入れなかった記憶が蘇る。

14:13-18上岩倉集落で除雪された道路に下り、スキーをザックに付け、14:32岩倉に到着した。

| 今回のコース |

|

| 砂防ダムと目指す尾根 |

前回と同じ小沢に入る |

|

|

| 飯豊連峰の展望 |

|

| 飯豊山が見えた |

800mより山毛欅潰山を覗く |

|

|

| 町境に出る |

朝日連峰が見えた |

|

|

| 朝日連峰拡大 |

|

|

山頂から烏帽子岳と北股岳 |

|

| 山毛欅潰山々頂 |

山頂を後にして下る |

|

|

|

中津川峠を見下ろす |

振り返る |

|

|

|

923m峰方面 |

693m峰の雪庇が雪崩れている |

|

|

|

中津川峠 |

山毛欅潰山南斜面 |

|

|

| 振り返る |

|

| 逆光 |

岩倉集落 |

|

|

| 山毛欅潰山全景 |

|

| ヤマグルマ |

906m峰 |

|

|

| 白倉山〜掛摺山 |

|

| 906m峰〜932m峰 |

中間の峰 |

|

|

|

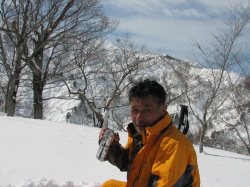

のんびりと進む |

山毛欅潰山を振り返る |

|

|

|

浅股沢を隔てて |

|

| 左端が932m峰 |

932m峰 |

|

|

|

715m峰にて |

逃げたカモシカ |

|

|

| ガッコウ沢を下るカモシカ |

振り返るカモシカ |

|

|

| 再び下る |

|

|

| 通ってきた町境 |

|

| 亀裂に落ちたカモシカの跡 |

みごとなヤマグルマ |

|

|

|

850m峰を見上げる |

932m峰 |

|

|

| 朝日連峰と山毛欅潰山 |

|

| 電光形に登る |

932m峰 |

|

|

|

ここから戻る |

この尾根を下ることとした |

|

|

|

850m峰にて |

尾根を進む |

|

|

|

左下にカモシカを見つけた |

じっと私を見ている |

|

|

| 844m峰にて食事とする |

小沢を隔ててカモシカを見つけた |

|

|

| こちらを観察している |

先ほど沢に下ったカモシカだろう |

|

|

| 通ってきたコース |

|

|

山毛欅潰山からあるいた町境 |

重い雪で何とか滑る |

|

|

|

アルコールの効果?転倒の跡 |

沢に下ると雪崩が出ていた |

|

|

| この雪崩は新しい |

林道を歩く |

|

|

|

白川の流れ |

下りてきた黒滝沢 |

|

|

| スノーセットの内部 |

雪崩防止柵 |

|

|

| 上岩倉集落に到着 |

|

|