会員の山行 037号

【2004年07月18-19日/八ヶ岳/木内茂雄調査】

タイム (7/18)美濃戸口7:51〜8:26美濃戸山荘〜9:15車道終点〜9:20山道開始〜10:02右に増水時巻道〜10:16赤岳鉱泉10:41〜11:56森林限界〜12:12赤岩ノ頭〜12:30硫黄岳〜12:50硫黄岳山荘

(7/19)硫黄岳山荘5:25〜6:07横岳〜7:09地蔵仏〜7:12赤岳展望荘7:30〜8:13赤岳頂上小屋8:45〜8:47赤岳山頂〜9:25中岳登り鞍部〜9:35中岳〜9:45行者小屋への鞍部〜10:18阿弥陀岳10:50〜11:40水場3分標識〜11:40不動清水〜12:29御小屋山付近〜13:00南沢〜13:05美濃戸山荘〜13:45美濃戸口

記 録

(7/18)40年ぶりに登る山で今回は勿論、花を訪ねての山行だ。危ぶまれた天気も晴れ間が出るとのことで期待して来た。美濃戸山荘まで車で入ろうと予定してきたが、満杯で、美濃戸口の駐車場も満杯、道路左側に数珠繋ぎに駐車されている、その最後尾に止めたが登山口まで10分も歩く大混雑だ。退屈な車道をテクテク歩きながら花を探す。有った花はまずホタルブクロとミヤマオダマキ(薄黄色)が多いこと、それからイチヤクソウ、ヤマブキショウマ(トリアシショウマ)、シモツケ、ソバナ、ノリウツギ、ウツボグサ、ヒヨドリソウ、葉が春菊に似た黄色い花、それから、イブキジャコウソウに似た花等。

美濃戸口山荘から右、南沢、左、北沢と分岐しているが左の北沢を進む。大型バスが通れそうな車道を50分も歩くと道は細くなり、更に5分も歩くと待望の本格的な山道となる。ここで、右増水時の巻き道と有るが左登山道を進む、樹木は唐松、シラビソ、岳樺等である。

沢を右に左にと渡りながら進む、花はハクサンチドリと間違えた、テガタチドリ、コオニユリ、クルマユリ、ヤグルマソウ、オトギリソウ、ハハコグサ、ヅダヤジュシュ、ナデシコ、グンナイフウロ、コゴメグサ、シャジン、ミヤマヤマブキショウマ、シラネニンジン、間もなく咲くアザミ等を見つける。相変わらず、ホタルブクロ、ミヤマオダマキが多い、そして、視界が開けて来たなと思いながら7分も行くと赤岳鉱泉に着いた。人が多く賑わい鉱泉の前には水が引かれている。

此処から硫黄岳山荘まで水場は無い様だ。天気は曇りだが、たまに上空明るくなり太陽を感じる。ユックリ休みながら、ミヤマキンポウゲ、ヤマハハコ、ヘビイチゴ等の花を見て早い昼食をとる。

鉱泉を出て暫く沢沿いに行くと右に大同心の標識有り、更に真っ直ぐ行くと間もなく右にジョウゴ沢?の標識有り、此処も直進して行くと何時の間にか沢と別れジグザグの登りとなる。傾斜を緩くとった道なので中高年でも楽な道だ。

シラビソの樹林帯で花は無く、唯歩く、やがて岳樺が混ざり始めるとバイケイソウが咲いていた。更にシャクナゲの木が有るなと思う頃、森林限界となる。霧なので視界が効かないが晴れていれば恐らく見晴らしが良いのだろう。霧の中風も強くなり硫黄岳に着いた時は周りが見えず、小さな避難小屋と山頂の標識を確認して早々に山荘へと下る。

霧の中、オンタデ、チシマギキョウ、コゴメグサ、ミヤマダイコンソウ、ヨツバシオガマ、等を見つけるが写真を撮る気がしない。そして、第一目的のコマクサ、を見つけたので、これはシャッタ−を押す。途中いくつもコマクサを見かけたが、硫黄岳山荘の周りにも結構群生している。山荘で休憩後、出発したが5分も霧の中を歩くと風強く、時にはバランスを保つため立ち止まらざるを得ない状態だったので、明日に期待して山荘に戻った。

そして、山荘前のロ−プで制限されたお花畑を周遊してみたら、コマクサのお花畑の中に白のコマクサを見つけた。もう終わりかけだが喜んでシャッタ−を何回も押した。その中に花が終わったウルップソウを見かけた。

小屋は大分混んでいて250人収容可能がほぼ満員であった。食事はおかずが豊富でご飯、みそ汁がお変わり有り、そして、朝食もおかず多く一杯位飲めそうであった。それから、トイレは新しくしたばかりで水洗は勿論、一部ウオシュレットなのが大変良かった。(一泊三食8.900円)

(7/19)

今日は晴れ間が有るという天気予報であったが、朝から霧である。赤岳で一度晴れ間が出だけで、後は霧の中が殆どだったので、地形などを記すことができない。言えるのは、横岳、赤岳の登り降りは岩稜帯で時折、鉄梯子と鎖場が有り、右側が切れ落ちていて、所謂千尋の谷なのだろう。横岳を下りてゆくと地蔵仏で右に行者小屋への分岐有り、そのまま直進すると、3分で赤岳展望荘になる。名前の通り展望出来る部屋が有ったが霧で何も見えず。赤岳山頂は赤岳頂上小屋より直ぐ目の前で、狭くて大勢は居られない。丁度山頂に立った時、霧が切れ、遠くに富士山と、少し手前に秩父の金峰山らしいのが見えた。

その他は見つけられた花を羅列する。ヒメニガナ、ゴゼンタチバナ、エゾムカシヨモギ、イワベンケイ、ミヤマツメクサ、タカネツメクサ、コケモモ、チシマギキョウ、タイツリオウギ?(群生有り)、イブキジャコウソウ(ちらほらと多く見かける)、ミヤマダイコンソウ、イブキトラノオ、ミヤマガラシ、殆ど花が終わったチョウノスケソウ、タカネビランジらしい葉、コマクサについては横岳の登りの右斜面に群生、赤岳展望荘近くに群生、等でまだ見落としているのがあると思う。赤岳の周辺、左斜面は這松とシャクナゲでシャクナゲの花を数回見る。

中岳から阿弥陀岳までも同様な花が有り、岩の間にコマクサが咲いていたり、それ以外にエゾシオガマ、ハクサンイチゲ、グンナイフウロ、ウスユキソウ、タカネバラ、ミヤマキンポウゲ、等でその他不明の黄色の小さな花が有り。途中、何処かで行者小屋が見下ろせた。

阿弥陀岳の山頂にはイブキジャコウソウ、ヨツバシオガマ、バイケイソウ、等が咲いていた。阿弥陀岳で昼食後御小屋尾根を下る、このコ−スはあまり人気が無い様で今までの人通りと違い、2,3人下っただけだ。

5分も下ると急な下りに石がゴロゴロしていて、岩雪崩を起こしそうだ。それもしばらくして道はしっかりする。途中、霧が晴れ美濃戸山荘と更に遠く美濃戸口らしい屋根が見えた。時々の晴れ間に諏訪湖茅野市街が一望出来た。やがて、道は平らな下りになり、ハクサンオミナエシ、ミヤマヤマブキショウマ、トモエシオガマに似た黄色の花の草、等と、下界の植物に近づいてきた。そして、岳樺、シラビソの混ざった林の中に2メ−タ−以上も有るシャクナゲが数多く並ぶようになり、白い花びらにピンクの筋が入った花を咲かせていた。どうもシャクナゲ街道の様だ。

御小屋山近くまでに見た花を羅列すると、シロバナクモマニガナ、ベニバナイチヤクソウ、イチヤクソウ、オトギリソウ、ウツボグサ、ソバナ、カイタカラコウ、リンネソウ、こんな下にもと思う所にイブキジャコウソウの花畑が有った。

御小屋山と勘違いした所にミネザクラの木が有り、小さな実を付けていた。そこに直進の標識が有るのにも関わらず右に折れ直ぐに急な林の斜面を下り始めた。15分位して矢張り間違いと思ったが登り返すのもイヤだし、赤ペンキと踏み後がシッカリしているのでそのまま下った。方向として南沢か、美濃戸山荘だろうと見当をつけた。

30分で降りた沢は南沢の登山道で、そこから5分で美濃戸山荘に着いた。とんだ間違いをしたものだ。

| ツルボ(八ケ岳中央高原にて) |

八ケ岳中央高原にて |

|

|

|

|

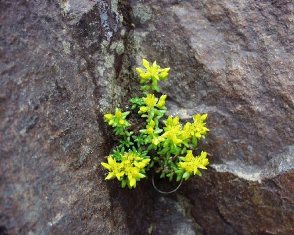

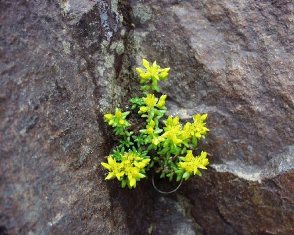

| ミヤママンネングサ |

イチヤクソウ |

|

|

| イブキジャコウソウ |

イブキトラノオ |

|

|

| ウスユキソウ |

タテヤマウツボグサ |

|

|

| エゾシオガマ |

エゾムカシヨモギ |

|

|

| ヤマオダマキ |

サワギク |

|

|

| カイタカラコウ |

ニッコウキスゲ(中央高原にて) |

|

|

| クガイソウ(中央高原にて) |

グンナイフウロ |

|

|

| コケモモ |

コゴメグサ |

|

|

| ゴゼンタチバナ |

コマクサ |

|

|

| 岩の間に咲くコマクサ |

コマクサ(白) |

|

|

| コマクサ群生とウルップソウ |

サワギキョウ群生(中央高原にて) |

|

|

| シモツケ |

シャクナゲ |

|

|

| ソバナ |

タイツリオウギ |

|

|

| タカネシオガマ |

タカネツメクサ |

|

|

| タカネバラ |

チシマギキョウ |

|

|

| チョウノスケソウ |

チョウノスケソウ(種) |

|

|

| テガタチドリ |

ノリウツギ |

|

|

| バイケイソウ |

ヒメニガナ |

|

|

| ヒヨドリ |

ベニバナイチヤクソウ |

|

|

| ホタルブクロ |

ミヤマダイコンソウ |

|

|

| ミヤマツメクサ |

|

|

| ミヤマヤマブキショウマ |

ヤマブキショウマ |

|

|

| ヨツバシオガマ |

リンネソウ |

|

|

| 一瞬見えた赤岳山頂 |

赤岳山頂にて、後方富士山 |

|

|

| 赤岳山頂にて富士山を見る |

|

|