����̎R�s�@169��

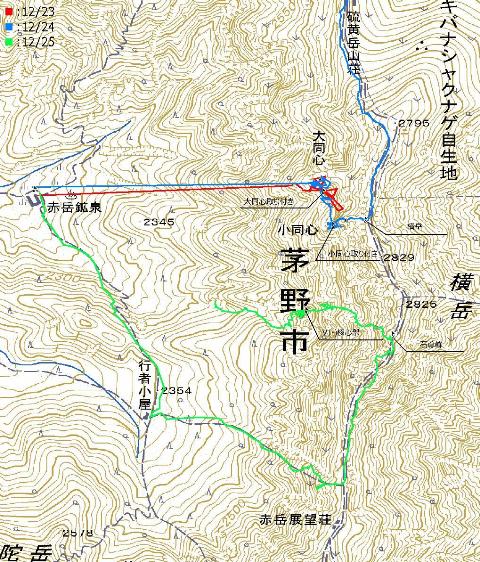

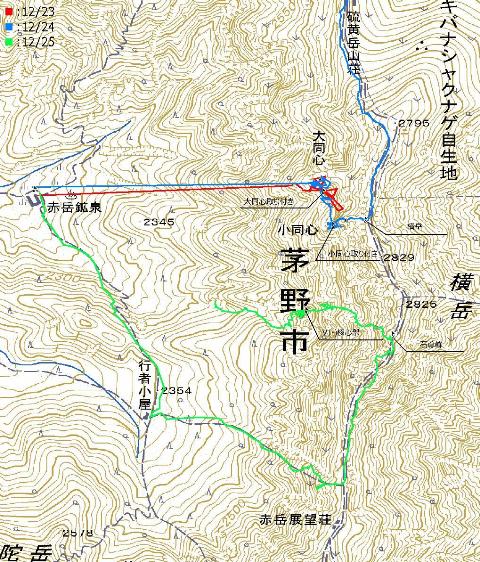

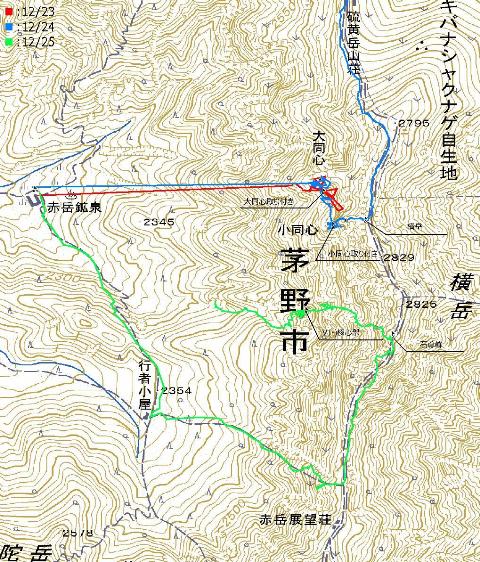

�y2009�N12��22�`27��/�����x/�g�c�x�E����L�����z

�k22���@�������|�z�K�|���Z�ˁ\�Ԋx�z��l

�@Am3���A��̍~��ς��鏬�������o���B�]�T�Ő[�闿�����ɍ�������ł���Ǝv���Ă�����A�V�����o�����r��ٓ�IC�ɂ͗������������B�}���ł��̂܂ܒ���IC�Ɍ������A���Ƃ�4���W���X�g�Œ����C���^�[�̃Q�[�g�������邱�Ƃ��ł����B�������H�͒���s�ӂ�܂Őᓹ�ŁA����͓��{�C���𒆐S�ɂ��Ȃ�L���Ⴊ�~�����悤���B���{�߂�����͐Ⴊ�����Ȃ�B�������ł���B����s���ŏ����H�Ƃ������A10��40�����Z�˒��B

�@�������Ə��������āA�\��ʂ�11��30���ɔ��Z�˂��o���B�܂�����30�L����D�ɒ�����ו��ƂȂ����B�������s�ҏ����ւ̓��ƈႢ�A�������͔��ɕ����₷���B3���Ԑ�̎��Ԃ����Ă������A13��40���ɐԊx�z��֓��������B

�@��t���s���A�e���g��݉c���A��������̃��[�g�m�F�̂��߂ɏ����ӂ���U���B����N�����Ԋx�ł̑���̑{���̂��߁A�w�������Ă���B����܂ł͓V�C�������A�����x�Ƃ��Ă͍ŋ߂ɂȂ��ϐႪ�����悤���B15��30���A���r���[�Ȏ��Ԃł��邪��������̓o���ɔ����āi�H�j�A���߂Ɉ�t���n�߂邱�Ƃɂ����B

�k23���@�Ԋx�z��\�哯�S�Ł|�哯�S��Ł\�哯�S�Ł|�Ԋx�z��l

�@Am5���N���B�C���́]10�x���炢�B�\�z�ȏ�Ɋ����B�ŏ��V�C�͗ǂ��������A����܂��ɂȂ��Ă����B�H�p���ƃX�[�v�Œ��H���ς܂��A7���o���B�哯�S�ł�o��A�哯�S�ւƌ��������B�㕔�ŏ����y�[�X�����������A����͍��x�������܂��ł��Ă��Ȃ����߂��i��������E�B�X�L�[�̈��݂������H�j�B8��40���A�哯�S��ł̎�t���ɓ��������B�V�C�͂܂��܂������Ȃ�n���Ă������A�Ƃ肠�����������Ă݂悤�Ƃ������Ƃœo�����J�n�����B1�s�b�`�A2�s�b�`��ɃN���A�B�j�S����3�s�b�`�ڂ͐��ǂŁA�r������͐l�H�i�A�u�~�j�̐��E�B�V�C�͐Ⴊ�~��o���A���������Ȃ��Ă����B�������m�ۂ���ꏊ�͕����܂Ƃ��Ɏ�B��������������P�ނ͂������Ȃ��ƁAWKB�Ƀr���[�i�m�ہj�����肢����AXL���o��n�߂��B��x�͂���قǍ����Ȃ��̂����A�����ɑς��Ȃ��������������ăz�[���h��T���Ă�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ��������B�X�s�[�h���オ�炸�AWKB�Ɉ����ȂƎv���Ȃ������������ɐi��ł������B�I���_�̑哯�S�̓��܂ł���1���Ƃ����Ƃ���܂ŗ������A����1�����Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ��B��ɗ͂�����Ȃ��Ȃ����̂ł���B����Ȃ���Ȃł������Ă��邤���Ɏ肪���芊�����Ă��܂����B1�x�_���Ă������߁A������6m�قǁB���S�ɒ��Ԃ���ɂȂ��Ă��܂����B�v���[�W�b�N�œo��Ԃ����Ƃ��������܂��������A�d���Ȃ����ɐU���ĕǂɂ��܂����B�C�����̏�ł͓o��Ԃ����Ǝv�����̂����A���[�v���������Ă��܂������߂��̂܂ܓo�����ĊJ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�V����l���A�����[�_�E���ō~�낵�Ă��炢�A�Ƃ肠���������͖߂邱�Ƃɂ����B

�@WKB�͂����Ƃ����������悤���B���Ɏ肪�₽���A��͂蕁�ʂ̃V���O���I�[�o�[��܂ł̓~���o���͌������悤�ł���B����̃��[�g�������A�m�ۖ����ő哯�S��t���܂ō~��邱�Ƃ��ł����B���̂܂ܑ哯�S�ł�����A13��30���Ԋx�z��ɓ��������B

�@�܂����r���[�Ȏ��Ԃɍ~��Ă��Ă��܂����B���͂���قǕ��������B�Ԋx�z��ő����Ă���l�H�X�e�ŗ��K�������WKB�ɑE�߂����A�������ӊO�ɍ����A����ɂ����܂ŗ��Đl���ǂŗV�ԂƂ����̂��C���i�܂Ȃ��B�W���[�S��ɓ���߂��Ƃ���ŕX�e�����邩������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�W���[�S��ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�s���Ă݂��30���قǂœK�x�ȕX�e�����������BAXL�̓A���p�C�����[�g�ł̃��[�h�̗�����m�F���AWKB�̓g�b�v���[�v�ŃA�C�X�N���C�~���O��Ѱ�u����K�����BWKB�͂����ŃN���C�~���O�̃R�c��͂悤���B���G�܂ł̊v�C�ƈႢ�A�V�������~�p�u�[�c�����Ȃ肢�������̂悤�ł���B16���ɏI���Ƃ��A�e���g����������B

�@

�k24���@�Ԋx�z��\�哯�S�Ł|���3�o�ځ|�哯�S�̓��\�����S�N���b�N�\�����S�̓��\���x�\�����x�|�Ԋx�z��l

AM�S��30���N���B5cm�قǂ̍~�Ⴊ���������A�V�C����������������₦���݂���

�������ł���B�����A�\��ł͒i�X�Ɖ����V�Ɍ������Ƃ̂��ƁB�����̖ڕW�͍Œ���ō���̃��x���W�B�v���X�A�p�����ď����S�N���b�N�B�X�ɂł���Η~�����ė����x�ւƏc�����č~��Ă���Ƃ����\��ł���B���Ăǂ��܂ŏo������B�V���A���̃~���N�e�B�[�|���Œ��H��ۂ�B���ꂪ�ӊO�ƕ������������B

6��30���A�z�B�哯�S�ł�o��A�哯�S��Ŏ�t�����A7��40���B��͂������

�y�[�X�������B1,2�s�b�`�ڂ͊��������g���A3�s�b�`�ڂœo�������ɂ�����B8��20���AAXL�o���J�n�B��͂قڐ��V�ɂȂ��Ă������A�������̐Ⴊ��ɐ����t�����A�����͈����B����2�x�ڂƂ������ŁA�v�̂�������C�����ɂ����Ȃ�]�T������̂�������B�x�x�ݑ̗͂��������Ȃ���O�i���A������������Ō�֖̊�̓o�C�����g���ăN���A�B�����I���_�ɓ��������B�I����Ă݂�����������Ƃ͂Ȃ��̂ł��邪�A��͂�~���o���͌o���Ɨv�́A����ɐ��_�͂��������ƒɊ������B

�@�u�r���[�����v�Ɖ��ɍ����AWKB�̊m�ۂɊ|����B�������AWKB�͏��߂ẴA�C�[���A�u�~��I�[�o�[��܂ł̓o���ɂĂ�����A�Ȃ��Ȃ��o���ė��Ȃ��B��{�I�ȓo������̎g�������A�܂���肭�����Ȃ��悤�ł���B1���ԂقǕ������A���������u���낻��E�E�v�ƌ������Ǝv���Ă����Ƃ���A�u���߂܂��B�~�낵�ĉ������B�v�Ƃ̐����|�������B�uOK�v�Ƃ������Ƃł��̂܂܃����[�_�E���ō~�낵���BAXL�͌����ō~��邱�Ƃɂ������A�r���Ɏc�u��������������B�����������Ȃ���~�肽���AWKB�Ƃ̑a�ʂ����܂��������A�A�u�~��1���̂܂c���ė��Ă��܂����B�d���Ȃ�AKL�͍ēx�r���܂œo��Ԃ��A�������~�ō~��Ă����B

�@���Ԃ͊���12��������Ă����B����������ŏI���ɂ����ɂ͂����Ȃ��B�u�\��ʂ菬���S�Ɍ��������v�Ƃ������Ƃʼn��~���n�߁A�����S�N���b�N��t���Ɍ��������B�\��ʂ�V�C�͊��S�ɉ��A�C�����オ���Ă����B����Ȃ�A�C�[���������f��ł��o�ꂻ���ł��邪�A����ł͂��̃��[�g��~���ɓo�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̂܂܂̊i�D�œo�邱�Ƃɂ����B�����A���Ԃ�13���B����2���Ԕ��œo��Ƃ̂��Ƃ����A����ȏォ����悤�ł͗����x�ւ̏c���ǂ��납���[�g���ō~��Ă���Ƃ������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ肠�����A�u���}���Ȃ�������S�Ɂv�Ƃ����悭������Ȃ����ӂ̂��ƌ��A�o�����J�n�����B��͈��肵�Ă���A��̕t���Ă��Ȃ��z�[���h�͂��Ȃ�݈͂Ղ��B�N���b�N�Ƃ������Ƃŋ��܂�����x�_�ʼns�p�ɂȂ����肵�Ȃ��悤���[�v�̗���ɋC��z��Ȃ���o���Ă������B2�s�b�`�łقړ���Ƃ���̓N���A���A3�s�b�`�ڂ�WKB�ɑ����Ă��炤�B����ȍ~�̓R���e�i�����o���l�œo�邪�A�����Ƀ��[�v�����������B���ʓI�ɉ��x�����Ń��[�v���~�����Ǝv�������A���[�v���X�̂܂�15��10���A���x�R���ɓ��������B

�@���Ԃ͂܂����邵�A���̉������y���܂Ȃ���͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̂܂ܗ����x�ւƌ��������B�哯�S�A�����S�����I�������Ƃɖ������Ȃ���A12���̔����x�Ő��������y���ށB�����x���z���A14��50���e���g��ɓ��������B

�@

�@�k25���@�Ԋx�z��\�O����|�Α��ŏ㕔��ǁ|�Α���\�n�������|�Ԋx�z��|���Z�ˁl

�@Am4��30���N���B���̎��_�Ł|10�x�̊O�C�����������A�����͍X�ɗ₦���͂��ł���B�����̓A�C�X�N���C�~���O�̓��僋�[�g�O����A��ŃR�[�X�̐Α��ŏ㕔��ǂɓ���A�n�����������R���ĐԊx�z��ցB����Ƀe���g��P�����Ĕ��Z�˂ɉ���Ƃ��������s���ł���B�A���t�@�[�Ă̂��炵���i�Œ��H��ۂ�B

�@6��30���A�z�B���̎��Ԃ͂��傤�ǃw�b�h�����v���v��Ȃ��Ȃ�A�o������̂ɂ������Ԃł���B�s�ҏ����ւ̓���15���قǓo���Ă����ƎO����̋�������A���ݐՂ����Ă����B�����`���A�k�サ�Ă����B�����20���قǕ����ƎO����̏o���ɓ����B���������ݐՂ͐Α��ŃR�[�X�̂��̂ŁA�O����ɂ͕t���Ă��Ȃ��B���b�Z�����ʓ|�Ȃ̂ŁA���������Α��łɓ������Ƃ��납��O����ɉ���邱�Ƃɂ����B

�@�O����ɉ���Ă���30���قǃ��b�Z��������ƁA����Ɩڂ̑O�ɕX�e�����ꂽ�B���̎�AXL�͂���ƕX�e�o�肪�o����Ƃ������Ƃŋ������Ă����̂�������Ȃ��B�Ȃ�Ɓu�����̓��[�v�����ł�����Ȃ��H�v�Ȃǂƌ����Ă��܂����̂ł���BWKB�����̌��t��M�������ɂ��������B�m���ɐ��ǂ̉��͐�ŁA�����Ă����S�̂悤�Ɍ������B���������t���Ă݂�ƈӊO�ɓ�x������A�������������B�r���܂ŗ���AXL�͋C���t�����B�u��������WKB�͖���������A�e�����オ���Ă��Ă���v�B���[�v�������Ă��Ȃ��҂���ɓo���ẮA�㑱�̃r���[�����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�e�����D�������[�g�ł͂Ȃ��������A���Ƃ��o���Ă���WKB�Ɏӂ�A�k��𑱂����B���炭���Ă���ƋC���t�����B�u���������Ă������o�����X�e��5���}�C�i�[�̊j�S����������Ȃ��H�v�B�����ɂ���u�j�S���̉��ɂ���2�̏����ȕX�e�v�͐Α��ł��犪�������ɉ߂��Ă��܂������A���邢�͐�Ŗ��܂��Ă����悤�ł���B5���}�C�i�[�����[�v���X�œo���������̃o�J�������ƁA�j�S�����������Ă��܂����\����Ȃ��ƁA���������܂ŗ����̂��Ƃ������q�����ƁA�Ȃ�Ƃ��ςȋC�����ł���B�u��������܂��A�C�X�͊��\�ł��邵�A�Α��ŏ㕔��ǂ̓��[�h�����邩��v�Ƃ悭������Ȃ������������WKB�ɔ[�����Ă��炤�B

�@���̐�ɂ�������Ƃ����X�e�����ӏ�����A��҂ɏo���B��������Α��ł܂ł͂܂��Ђ����烉�b�Z���ł���B�g�b�v����ւ��Ȃ���o��A�Α��łɏo��Ɠ��ݐՂ��������B10���A�ق��Ƃ��ď��x�~���Ƃ�B

�@�Α��ŏ㕔��ǂ�1�s�b�`���̋����BWKB�Ƀ��[�h�����Ă��炢�A30m�قǂŃI�[�v���ƂȂ����B���������̓��[�v�����܂���20���قǕ����A11��30���A�Α���ɓ����B�@�܂����⍡���������B�k�E��E�����A���v�X����x�m�R�A�����A�z��̎R�X�܂Ō��n�����B�x�e�̌�A���̊x���o�Ēn�������̉��~�ɂ��������B

�@13��30���A�Ԋx�z�B�������ƓP���A���R�����ɂ�����B�����͂�����Ƃ��������قNjC���������B���A�Ńe���g��Q�܂��悭�����A���R���Ƃ��Ă͑�ϓs���������B14��30���A���R�J�n�B���ς�炸�ו��������B���̓o�R�҂͂�����������̂����A�ǂ��l���Ă������B�قǑ傫�ȉו���S���ł���l�B�͂��Ȃ��B�����Ⴄ�̂��낤���H�H�H

�@15���A���Z�˂ɓ����B���̌�͎ԂŁA�܂��͖�������̓o�R���M�R�\���H�܂ʼn����ɍs���A�����āu���̓��v�ʼn���ɐZ��A�u�J�i�f�B�A�����b�L�[�v�Ńr�t�e�L��H�ׁA���Ƃ܂݂����݁A������Ƃ����n�ŎԒ����ƂȂ����B

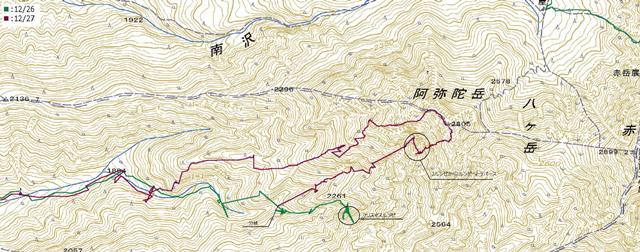

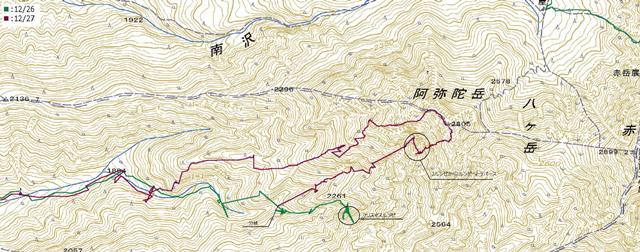

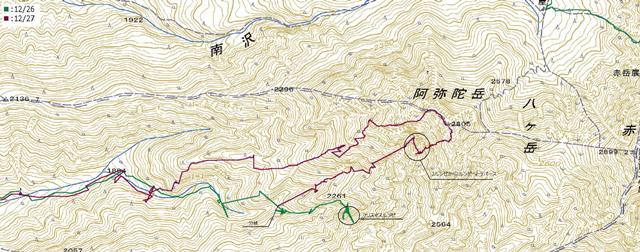

�k26���@�����\�M�R�\���H�\�ѓ��I�_�\�L�͌���E���|�N���X�}�X�����[�|�ѓ��I�_�l

�@�ԓ��ɂ�5��30���N���B�~��3cm�B�����͋x�{�����˂Ă��邵���傤�ǓV�C�������̂ŁA�������̃X�^�[�g�ł���B����������ɂ͓V�C������Ƃ̂��ƁB�ԊO�ɒu���Ă����ו����Ԃɓ���A�R���r�j�������B���H�ƒ��H�����݁A�o�R���̏M�R�\���H�ցB�M�R�\���H�ɂ�5��قǂ̎Ԃ��������B�L�͌��ł̃A�C�X�����łȂ��A����Ɋx��ł�䏬�������R�[�X���l�C������悤�ł���B

�@�������Ə������s���A8�����o���B���傤�ǐ���قƂ�ǂ��ł����B1���Ԃقǂŗѓ��I�_���B���傤�ǂ������R�n������B�L�͌��Ńe���g��邩������Ȃ��������߁A�\��ʂ肱���ɖ��c���邱�Ƃɂ��āA�ו���u�����B

�@�����̖ړI�́A�L�͌���E���E�N���X�}�X�����[���ӂŃQ�����f�I�ɃA�C�X�N���C�~���O�����邱�Ƃł���B�T�u�U�b�N�ɉו����l�߁A�L�͌���ɓ���B15���قǂœ�ʉ߁B�E��{�J�ɓ���A30���قǂʼnE���ցB�����5���قǍs�������ŁA����ƕX�e���o�Ă������߁A�n�[�l�X�A�A�C�[�����������B�ǂ������N�͐ϐႪ�����A�����[�̃A�C�X�N���C�~���O�ɂ͕s�����̂悤�ł���B����⊊��̂悤�ȕ����͂قƂ�ǐ�Ŗ��܂��Ă���A���b�Z�������������ʂ������B��������̃��[�g�N���C�~���O�ɕs�����������B

�@�E������3�قǏ����ȕX�e���z����ƁA�E��ɃN���X�}�X�����[�̑�ꂪ���ꂽ�B�Ƃ����Ă���������̕����͐�ɖ��܂��Ă���A�C�}�C�`���͂Ɍ�����B1�i�t���[�ŏオ���Ă���A���[�v��X�N�����[�̏����ɂ��������B�X���}�C�i�[�̂��̕X�e��3�قǃ��[�g�����A���K�ɂ��傤�ǂ����B1�o��I���A�u�N�����Ȃ��Ă����ȁ[�v�ȂǂƎv���Ă����Ƃ���A������10���߂��c�̂����ꂽ�B����Ȃ̂ɗ����Ă͏��S�҂̖l�B�͓����邵���Ȃ��B�Ă̒茜���ʼn���Ă��鎞�ɁA����Ⴂ�ɓo���Ă�����������X������ɗ��Ƃ���Ă��܂����B���̎��͒ɂ��Ǝv��Ȃ������̂����A���ʓI�ɐ����Ԃقǒɂ݂͎c�����B

�@�E���܂ō~�肽�Ƃ���Ŏ��Ԃ͂܂�14���B���̂܂܂ł͂܂��s���S�R�ĂȂ̂ŁA�������̃|�X�g�N���X�}�X�����[�̑�Ɍ������Ă݂��B�l�̓������l�q�͂Ȃ��A���b�Z����30m�قǐi�ނƁA�ڂ̑O�ɕX�e�����ꂽ��荠��10m�قǂ̐��ǂł��邪�A�����������肪�ǂ��A�X�͔����B�u�Ƃ肠�����������Ă݂邩�v�Ƃ������ƂŃ��[�v���o���Ď�t���Ă݂��B�ŏ��̎x�_�̓A�C�X�t�b�N��ł��A����͌����Ă��銴���ł������B���̐�͊�Ƃ̃~�b�N�X�������Ď߂ɐi��ł݂邪�A�������ŃA�C�[�����R�荞�Ƃ���X�S�̂������悤�ȉ��������B�u��������ˁv��WKB�ɕ������Ƃ���A�u��߂܂��傤�v�Ƃ̕ԓ��B���̂܂܂��낻��ƃN���C���_�E���ō~��Ă����B�X�e���ǂ̂悤�Ȋ����ŕ����E�|��̂��͂܂��ǂ�������Ȃ����A�������͎����Ă݂��ɂ͂������A����Ƃ���ł���B�Ƃ肠�������ׂ����͂�����Ƃ������ŁA���Ƃ̓e���g��܂ʼn��邱�Ƃɂ����B

�@�r���Ő��їp�̐���4�k�قNj��݁A16�����ѓ��I�_�̃e���g�݉c�ꏊ�ɓ����B3�l�p�[�e�B�̐�q���ׂɃe���g��A���������ݕ����n�߂Ă����B�����B���x��ăe���g�݉c���s���A�[�H�̏����ɂ�����B�����Ŗ�������̗\��ɂ��Ęb���������B

�k27���@�ѓ��I�_�\�L�͌���|�{�J�R�����[�|����Ɋx�\�����Ł|�ѓ��I�_�|�M�R�\���H�l

�@Am4��20���N���B����B�|10�x�B���Ƃ��Ƃ̌v��ł͍����������A������3�����[�ŃA�C�X�N���C�~���O�̗\��ł������B����������̉E����O����ł́A�ϐႪ�����ĕX�̘I�o�x�����Ȃ��A�̗̓g���[�j���O�ɂ͂Ȃ��Ă��A�C�X�N���C�~���O�̗��K��ʔ��݂ɂ͌����銴���ł������B��������2���[�g�Ƃ������炭�����ŁA�㕔�ł̓A�C�[�����b�Z�����o�債�Ȃ���Ȃ�܂��B�����x��1�T�ԋ��钆�ł����Ԗ��������������A�̂̕��ɂ͔������܂肠�������ɂ������o�Ă����B�����������̓V�C�\��͂��܂�ǂ��͂Ȃ��B�ȏ�̗��R���獡�����ŏI���ɂ��悤�Ƃ������Ƃɂ����B���[�g�͂�蒷���O���[�h�������{�J3�����[��I�B�����̕��͂܂��̋@��ɏM�R�\���H������A��ł��\�ł���B�Ƃ������ƂŖ݃X�[�v�̒��H��ۂ�A�����ɂ�����B

�@6��20���A�o���J�n�B��ʉ߂��A�����ł̉�������m�F���A�{�J�ɓ���B��s�p�[�e�B�[������A�g���[�X���t���Ă���̂͂��肪�����B�S���W����O�ō��݂ɓK���ȕX�e�������A�����V��ł݂�B����Ȓ��A���ׂɃe���g�����p�[�e�B�[���ォ�����Ă����B���͍����A�Ⴉ�琅�������Ă��邱�̎��3�l�g�ɗ]���������Ă������o�܂�����A���̂��������ꂽ�B����3�����[��ڎw���Ƃ̂��ƁB

�@�����B�����[�v��P�����A���ǂ��B������������3�l�g��ǂ��z���A����ɐ�s���Ă���2�l�g���ǂ��z���Ă��܂����B��s�g�͓��R���b�Z�������Ȃ���Ȃ炸�A���̕ӂ͂��݂��j���j�����Ȃ���������ȋ삯����������B���낻��3�����[�̕���Ƃ������ŁA����ɑ����B�����炭�ב�2�����[�̕����낤���A�����܂Ŗ{�J�ł͂��������N���C�~���O�����Ă��Ȃ����A���̑���o��Ȃ���͂Ȃ��Ɗ������B

�@��t���Ă݂�Ƃ��X����ɂȂ��Ă���A���܂ł̕����͓�x�������B�t�B�[�t�B�[�i�t�b�N�j�ŋx�e���Ƃ�Ȃ������Ƒ��o������B�����������ʼn���Ă����x�_�����������B�d���Ȃ������[�̐�k�����̂܂ܓo���Ă����A���[�v��t�ɂȂ������Ń{�f�B�[�r���[�i�����݁j�̊m�ۂ����邱�Ƃɂ����B��k�����C�ƂȂ�A�\���Ɋm�ۂł���Ƃ̔��f�ł���B����2�x�ق�WKB�̃e���V�������|���������A�S�����͂Ȃ������B

�@�㑱�g�͂��̂܂�3�����[��o���Ă������悤���B���Ă��Ď����B�͂��̂܂�2�����[��o�邩3�����[�Ƀg���o�[�X���邩�Ƃ������f�����A�܂���2�����[���l�߂Ă������B��ꂪ�o�Ă����Ƃ���łǂ����悤�����������A�������������s�g��(�n�[�P��)��������Ԃŋ��s����E�C�͂Ȃ��A�����3�����[�։�荞�ނ��Ƃɂ����B���肽�̂�3�����[�̍����̕������A�㑱�g�̎p�͌����Ȃ��B��������܂����b�Z���̐��E�B���u���b�Z���ɂ͂������肵�Ă���v�Ƃڂ₢�Ă���WKB�����A�����͍ŏI���ɂ����Ƃ������Ƃ������Ă��擪����Ă���i��ł����B�X�e�����̂܂܉z���Ă����A���������S�z����قǁB��ŕ�������u�����Ȃ������̂ł����B���S�ɃN���C�}�[�Y�n�C��Ԃł����ˁv�Ƃ̂��ƁB

�@�悤�₭����Ɋx���ڂ̑O�Ɍ����A���g�����o�Ă����B��łɏo�āA���Ƃ̗͑͏����B������12��15���A�W�]��360�x�ɍL���鈢��Ɋx�R���ɓ��������B��l�ň�������킷�B�����͓Ɨ���̂��ߖ{���ɓW�]�����炵���B�ʐ^���B��A�����]�C���y���B

�@12��45���A���R�J�n�B�����x�V���璆���łɓ���B��ʃ��[�g�ł͂Ȃ����̃R�[�X�̕���n�_�ɊŔ�����͈̂ӊO�������B���[�g��������Ղ����X�ɂ���A���肪�����B�㑱�g���C�ɂȂ���`������ł݂�ƁA3�l�g��3�����[�������Ɍ������B�����炭3�l�g��3�����[�E�����A2�l�g��3�����[�������A�����Ď����B��2�����[����3�����[�ƕϑ��R�[�X���Ƃ�A���ǂ��ꂼ�ꂪ���b�Z����������ꂽ�Ƃ��������ł���B3�l�g����Ԗ���ȃR�[�X�I�т��������ƂɂȂ邪�A�Q�l�g���ǂ��Ȃ������S�z�ł���B

�@14��20���A�e���g�ꒅ�B�c�������[���������A�Q�ܓ��������Ȃ���e���g�P���A���R�����ɂ�����B16���A�����M�R�\���H�ɓ��������B���̂܂R�`�ɋA�邱�Ƃ��o�������A��͂艷�H�����h�����L���O�Ƃ������ƂŁA���̉w�Ɍ��������B

| GPS�ɂ��O�� |

|

|

| �����x���ʒ����� |

�哯�S�i���j�@�����S(����) |

|

|

| �ו����d�� |

�ܓV�̒��A���[�v��L�� |

|

|

| �ϊ��̐} |

3�s�b�`�ڂ����� |

|

|

| �����͌��߂܂� |

���������� |

|

|

| ����ϊ���܂� |

�����Ɗm�ۂ��Ă���H |

|

|

| ���Ƃ͍s�������ł� |

���x�o�� |

|

|

| �哯�S�̓��̗����� |

�k�A�i���j���] |

|

|

| �����x�ɂ� |

���������O�����[ |

|

|

| ��ꂪ�����Ă��� |

�����t���[�ŏ��z�� |

|

|

| �����[������ |

�㕔�\�[������ |

|

|

| ��������E��� |

�Α��łɍ��� |

|

|

| �㕔��ǂ� |

����U��Ԃ� |

|

|

| �x�m�R�Ɋ��t |

���͕x�m���グ�܂� |

|

|

| �Ԋx���� |

�@1�E2�����[�o���̑�� |

|

|

| ��k���l�߂� |

�Ō�̕X�e���N���A |

|

|

| ����Ɋx�R�� |

�����x���o�b�N�� |

|

|

| ��͂�o�܂��� |

��䓙�����R�x�� |

|

|