会員の山行 170号

【2010年01月04日/高鈴山:茨城県日立市/木内茂雄調査】

【タイム】

御岩神社バス停9:16〜9:30神社本殿〜9:50賀び礼神宮〜9;52裏参道と合流〜10:10岩場〜10:14御岩山〜10:16向陽台からの登山道に合流〜10:38高鈴山11:44〜12:32金山百体観音〜12:58おむすび池〜13:13助川山13:38〜14:12助川海防城本丸館跡

【記 録】

太平洋側の晴れた山を目指し日立市に来た。この地は私にとっては故有る地で、社会に出た時に就職した会社の本拠地である。

助川城跡を探すのにウロウロと手間取り、漸く城跡下の道脇に車を止めてから、下山口の見当をつける。身支度をしていると、余裕有る筈の時間が少なくなり急ぎ足で、国道6号線に徒歩で出て、常陽銀行前バス停に行く、要した時間約20分。60番のバスに乗ると一人の登山客と貸し切りで、地元の話を聞かせてもらう。其の内運転手も話に参加してくる。判ったのは日本鉱業の大煙突がいつかの台風で折れて3分の1しか残って居ない事、春先の登山客がイワウチワを見に来る話、そして、登山口のバス停の名称がスケート場から御岩神社前に変わっている事で、500円の料金を払ってバスを降りる。

御岩神社の大きな看板を見ながら2分歩くと神社入口になり、登山道の標識も出て来る。神社特有の杉木立を進んで行くと、三本杉、山門の左右の仁王像、大日如来木像、そして、御岩神社本殿となる。本殿の左横を1分行くと、“かびれ峰”方面の標識があるが、そこには工事中につき立ち入り禁止の看板が立っている。でも、物音がしないのでそのまま進む。

杉を切り倒した工事用車の跡で荒れているが、今は凍っているので、普通に歩ける。20分で“かびれ神宮”前に着き、それを見ながら右に2分登ると右から裏参道が合流して来る。此処から、山道らしい登山道を15分も登ると、目の前は岩山になる。この辺りで小さな葉のイワウチワが少し見られる。左右に道が分かれ、右側に進むと、この岩山の裾を巻いてから左の一寸した岩場を登る。本格的な山登りだが数分で登りは終わる。その登りの際、振り返れば、下界が良く見える。遠くに雪を付けた高原山が見える。

登りきって緩やかな道を4分も歩くと右に高鈴山だが、左向こうに御岩山の標識が見える。其処に行くと先程分かれた左ルートが来ている。この地形を見ると先程下で見た岩山を巻かずに直登して来れそうだ。ただし、岩場の技術と、落石は絶対にさせないことだ。標識からUターンして2分歩くと左より向陽台からの道が合流してくる。此処に標識が二つ有るが、一つは理解するのに考え込んだ。

この辺りからは殆ど平らなハイキングコースで、小さな登りは直接登る道と巻く道が何か所か有る。運動不足の人に直接登る道を選んでもらうのだろう。それから、花の気配は無いが木々は楢、リョウブ、アセビが目立つ。特にアセビは葉が青いので、時々両脇や足元からの斜面が林になっている。そして、息が切れることも無く歩いて行くと、木の枝越しに高鈴山にあるレーダーアンテナが見えるようになる。

やがて、舗装された道にぶつかると、左から助川城跡からの道が合流して、右に300mで山頂になる。山頂の標識には“花の百名山”と記されている。少し離れた看板に高鈴山の説明とセンブリの花が紹介されている。そして、展望台からは左から日光方面の山、その右順には雪の付いた高原山、甲子高原、そして那須らしい山々が見える。地元の人の説明を聞きながらユックリする。

此処で昼食後は助川城跡目指し、舗装された道を下って行き、やがて標識に従い又山道に入る。所々、道が2本並行するが同じ道である。途中、下りの傾斜が少し急になり、枯葉の下の粘土質の岩に足をとられながら下って行くと、“金山百体観音”に着く。ズラリ並んでいる観音像を勘定してみる。50体位はまともだが、残りの10体位は台座だったり、埋もれている。あとの40体はどうしたのだろう。寛永と刻まれているので判明しないのか?

更に下って行くと、案内板が有りこの道は150年前、里見や大子への塩、魚の道であったと説明されている。更にハイキング気分で緩やかに下って行くと、向こうの小高い丘に助川山と判断される四阿屋の屋根が見える。大した登りで無い丘を一気に登ると、向こうに太平洋が青く静かにそして、のどかに広がっていて、手前には日立市街が見渡せる。この景色を楽しんでいると地元の人が散歩して来て、色々と説明してくれた。記憶をたよりに箇条書きしてみると

1) 日立駅前は開発されて大きな市民広場と日立シビックセンターが有り最上部にはプラネタリュウムが有る。

2) 日立は一時隆盛を極めたが日立製作所従業員が二万人居た時に比べ、現在は約五千人位で人口がかなり減少して、駅前通りはシャッター通りになっている

3) 神峰山から高鈴山は昔、日本鉱業の銅山の鉱毒で木が枯れて、当時の社長久原房之助が排気ガス対策のため物凄く大きな煙突を建てたり、公害に強い木を探したりして植えた。今残っているのがリョウブ、オオシマザクラ、ヤシャブシ、アセビ等だという。

4) 助川山は山火事に遭い木を植え直しているとのこと。

5) 目の前に通っている索道は石灰岩の材料を運んでいて、今でも海岸側にある工場に運んでいる。

等を教えてもらったので少し時間を要した。助川山を後にして、暫く下って行くと先程の索道の下に有る大きな鉄のパイプの中を潜って通過する。そして、ダラダラと下って行き、人家に近づく頃、山乃神が祀られている。更に少し進むと人家に着く。此処までは標識がハッキリしているので迷わないが、此処から登ろうとするには入口を探すのに苦労するだろう。

| 日立シビックセンター |

|

| 日立シビック |

|

| 日立シビックセンター全景 |

|

| 日立シビックセンター前の夜明け |

|

| 御岩神社入り口 |

|

| 御岩神社全景 |

|

| 御岩神社の登山標識 |

|

| 御岩神社前のハイキングコース案内板 |

|

| 御岩神社の参道 |

|

| 御岩神社山門 |

|

| 御岩山の三本杉 |

|

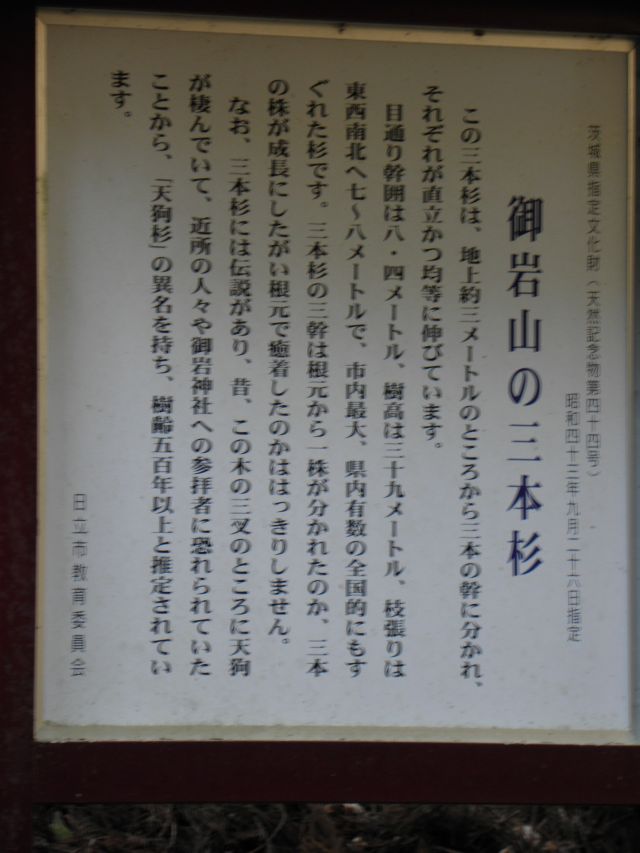

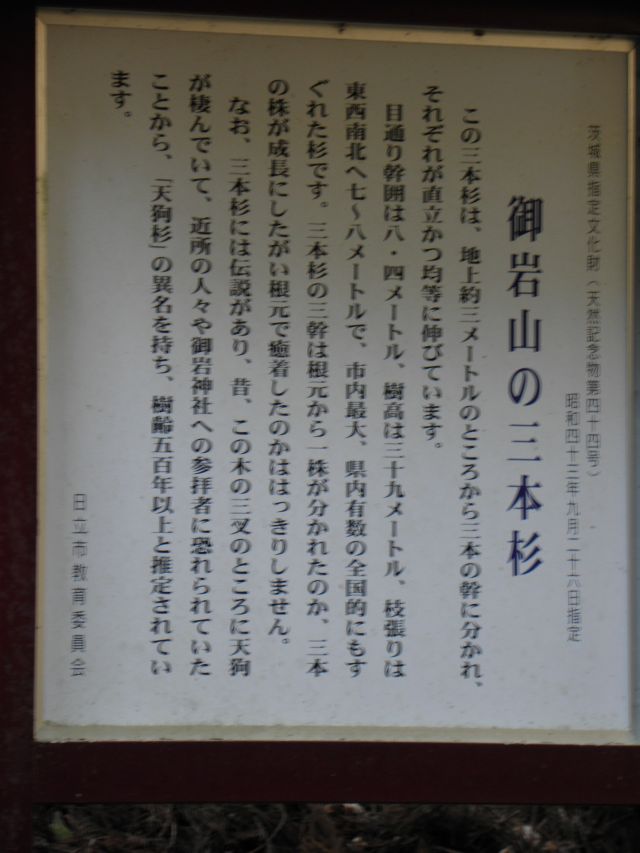

| 御岩山三本杉の説明 |

|

| 仁王像 |

|

| 仁王像 |

|

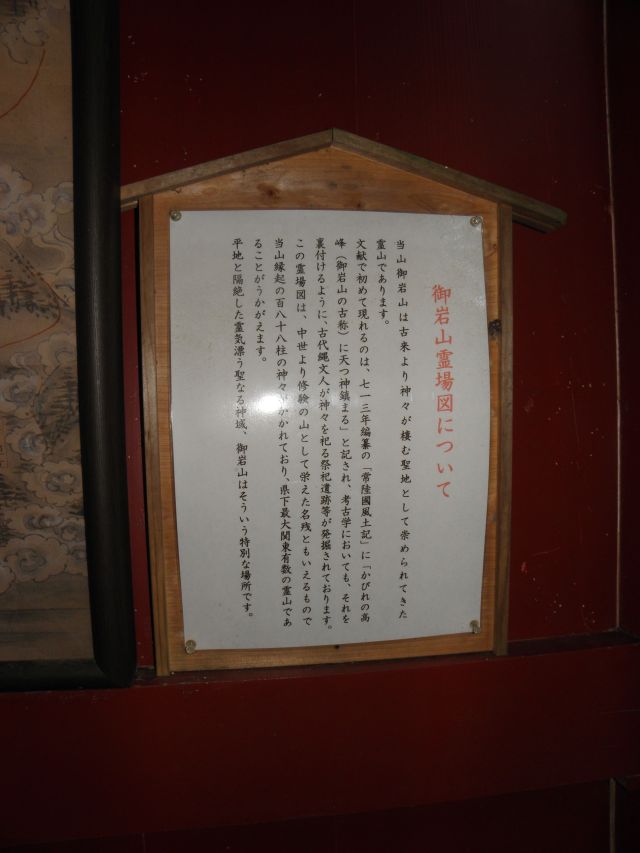

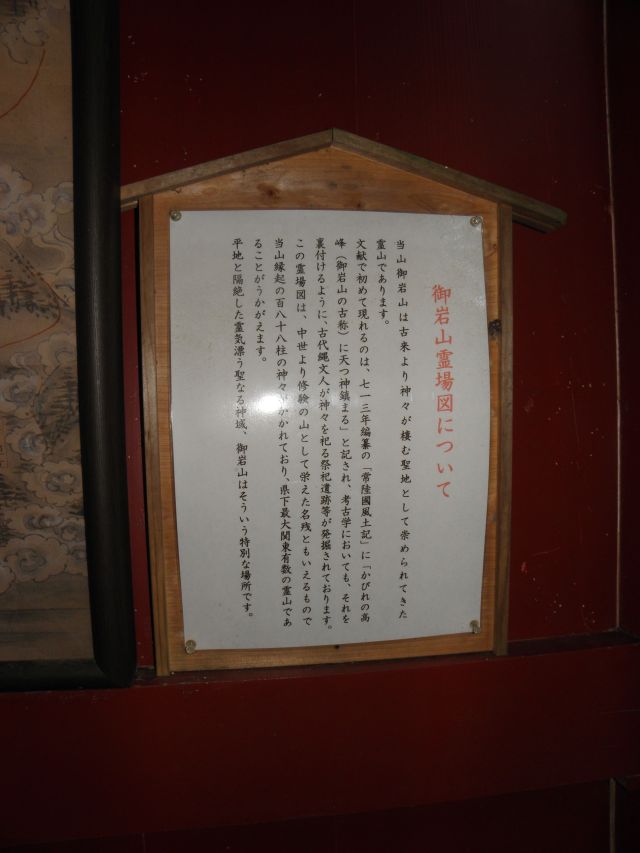

| 御岩山霊場図説明 |

|

| 標識 |

|

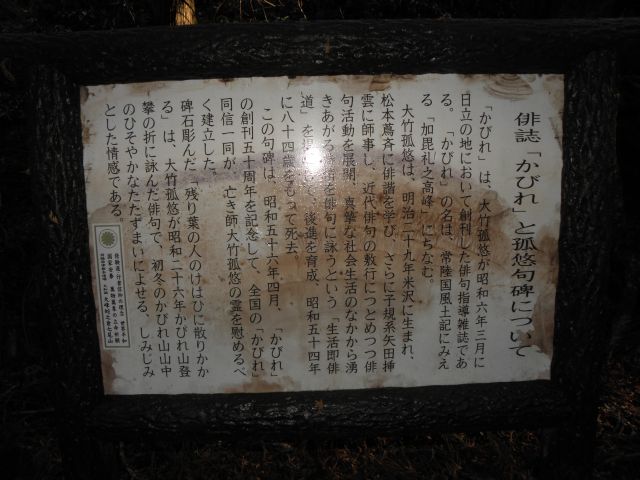

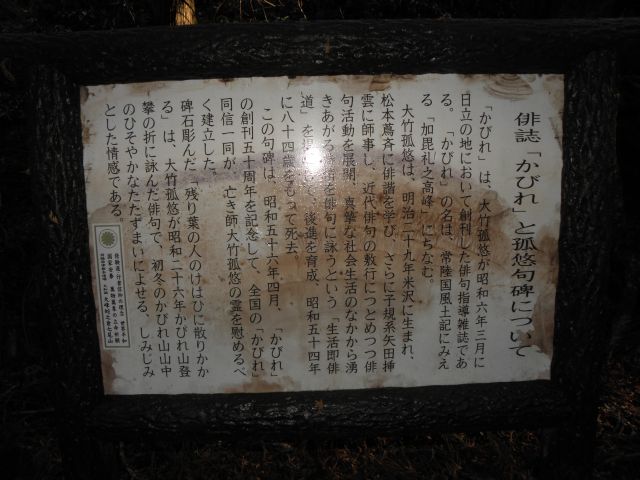

| かびれの説明 |

|

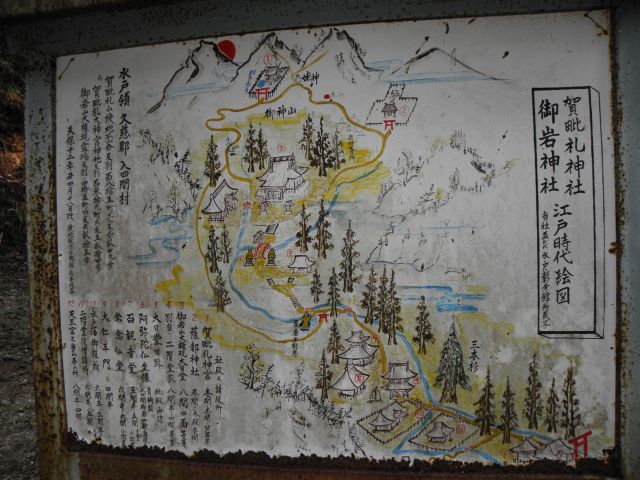

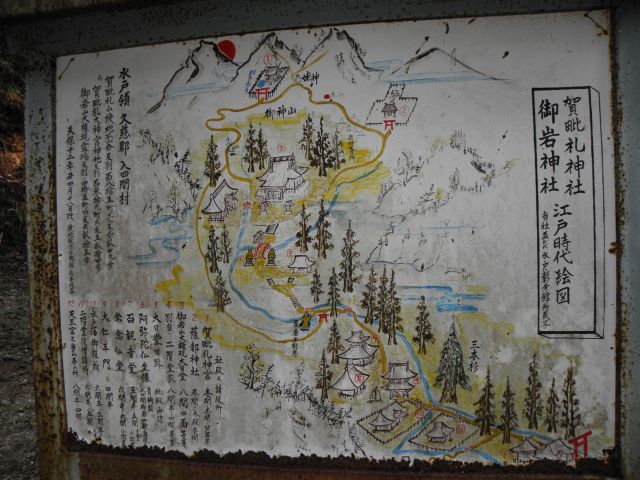

| カビれ神社、御岩神社の江戸時代絵図 |

|

| 洗心の池 |

|

| 御岩神社内部 |

|

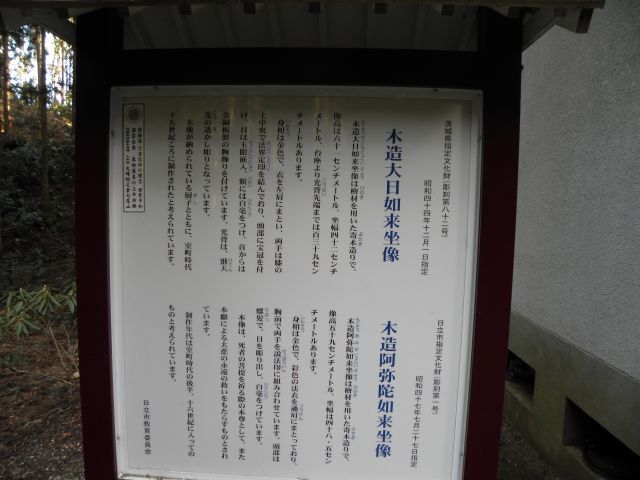

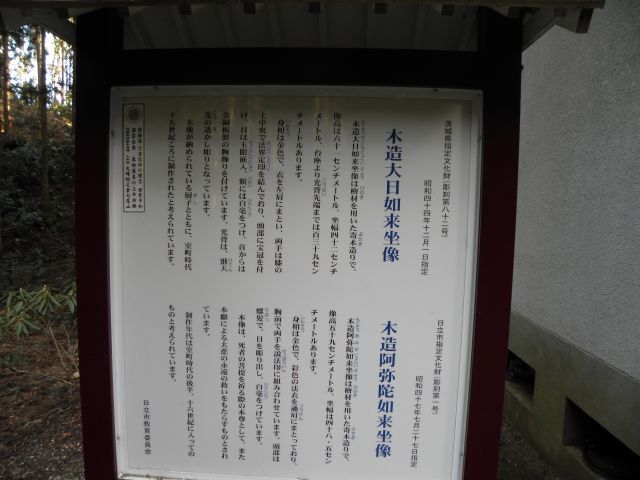

| 木造大日如来像説明書き |

|

| 木造大日如来像 |

|

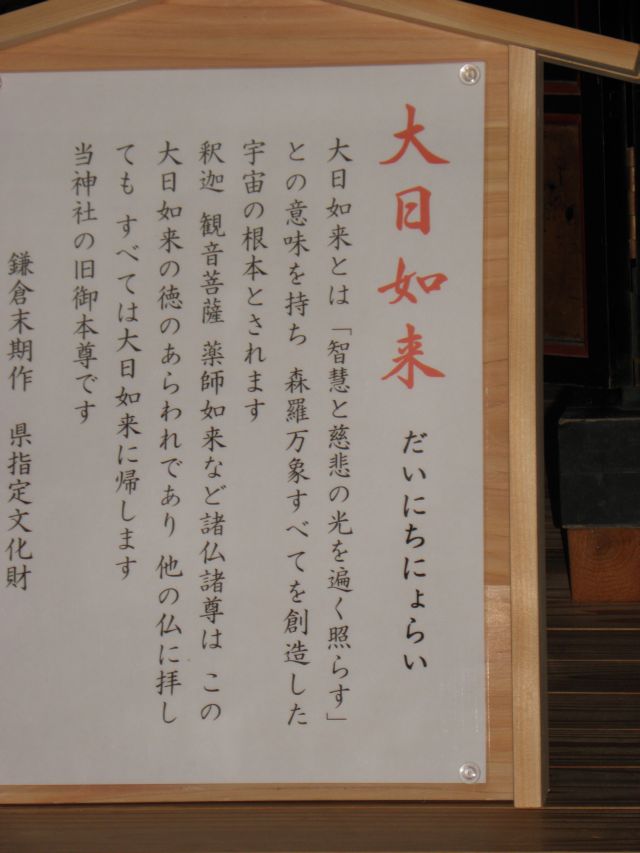

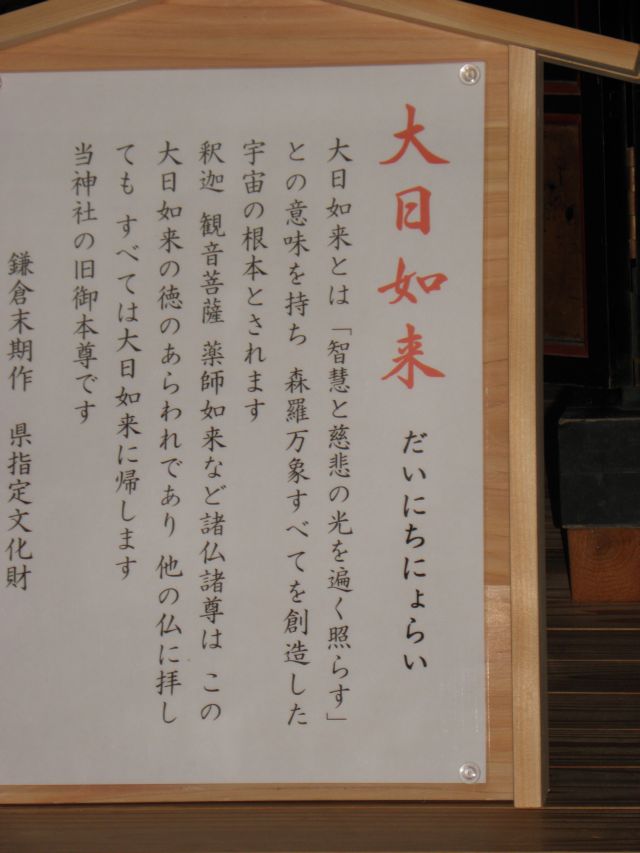

| 大日如来の説明書き |

|

| 御岩神社 |

|

| 龍の水口 |

|

| 御岩神社 |

|

| 左コースは工事中 |

|

| 賀び礼神宮 |

|

| 裏参道との合流標識 |

|

| 向陽台より合流標識 |

|

| 途中の標識 |

|

| 岩を見下ろす、青い葉はアセビ |

|

| 岩場よりの見晴らし |

|

| 岩場より甲子高原を望む |

|

| 岩場より高原山を望む |

|

| 御岩山山頂標識 |

|

| 理解しにくい標識 |

|

| 炭焼き跡 |

|

| 途中の標識 |

|

| 高鈴山のアンテナを望む |

|

| 高鈴山近づく |

|

| 助川城址跡からの道が合流 |

|

| 山頂の標識 |

|

| 高鈴山周辺の山説明書き |

|

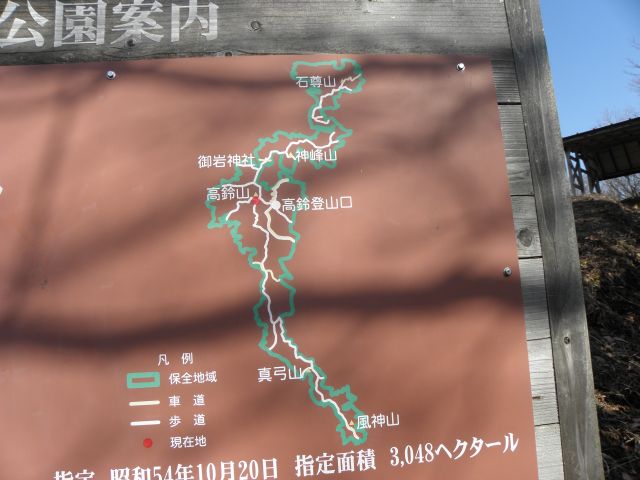

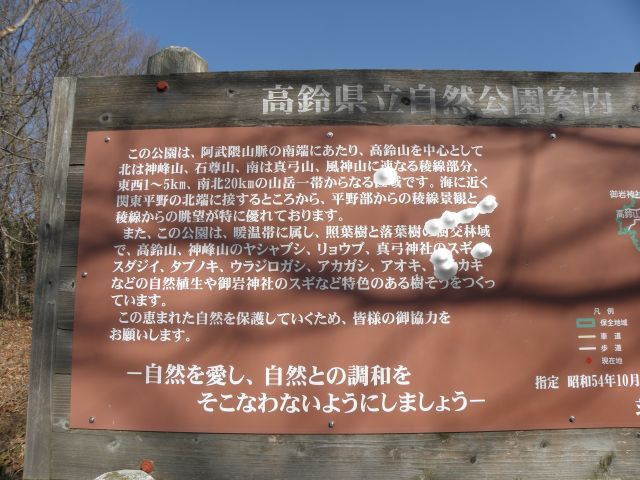

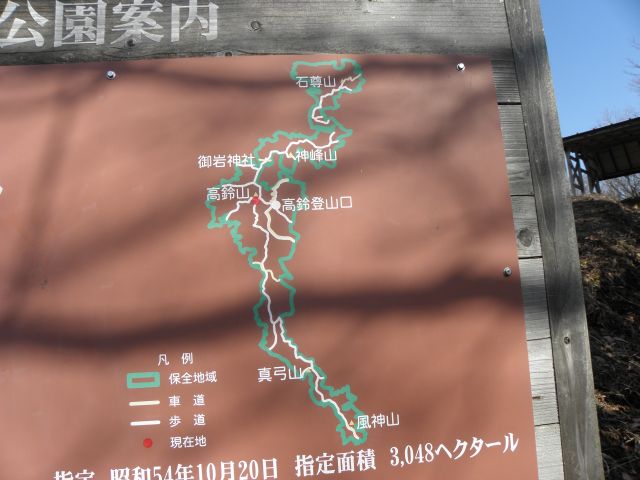

| 高鈴山説明図 |

|

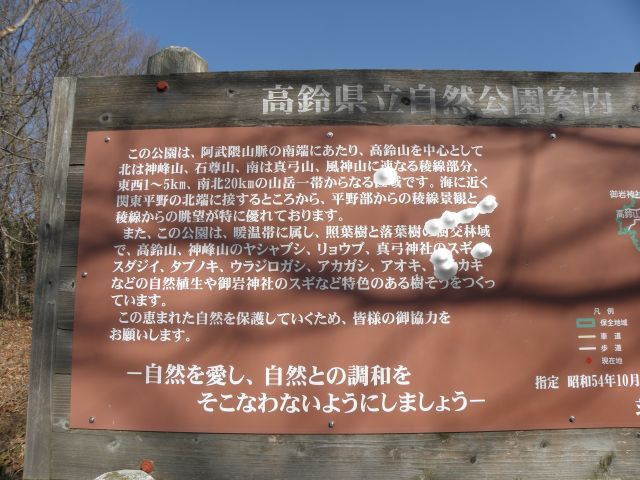

| 高鈴山の説明書き |

|

| 山頂風景 |

|

| 高鈴山山頂のレーダー |

|

| 高鈴山レーダー雨量観測所の説明書き |

|

| アセビの花 |

|

| 高鈴山を振り帰る |

|

| 途中の標識 |

|

| 金山の百体観音 |

|

| 百体観音 |

|

| 百体観音全景 |

|

| 百体観音前の標識 |

|

| 途中の頭がとれた観音像 |

|

| むすび池 |

|

| 助川山の説明書き |

|

| 歴史説明書き |

|

| 途中の像 |

|

| 途中の標識 |

|

| 法面てなあに |

|

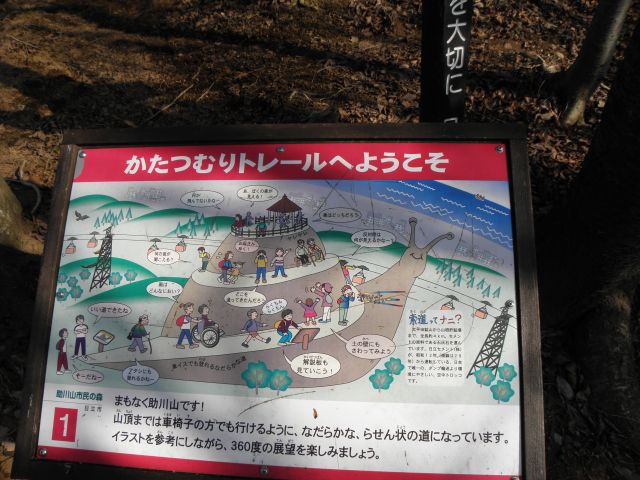

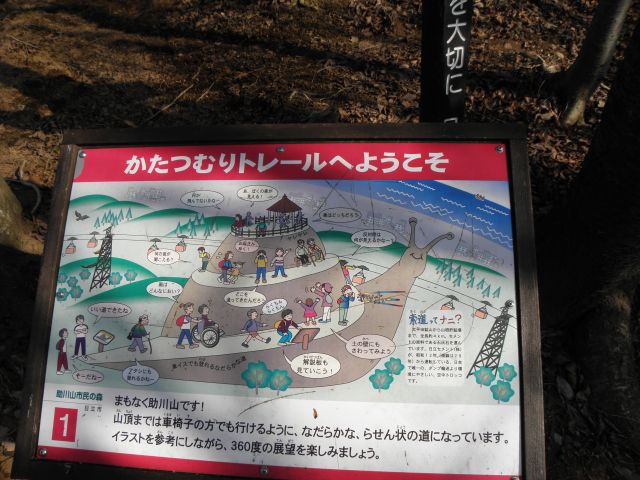

| 車椅子でも行ける助川山の説明書き |

|

| 助川山に近づく |

|

| 助川山山頂遠くに高鈴山を望む |

|

| 山頂の説明書き |

|

| 日立製作所海岸工場手前日立セメントの索道 |

|

| 索道を潜る |

|

| 下山口近くの標識 |

|

| 化粧水とは? |

|

| 下山口近くの山の神 |

|

| 山乃神全景 |

|

| 人家に近づく |

|

| 本丸館跡 |

|

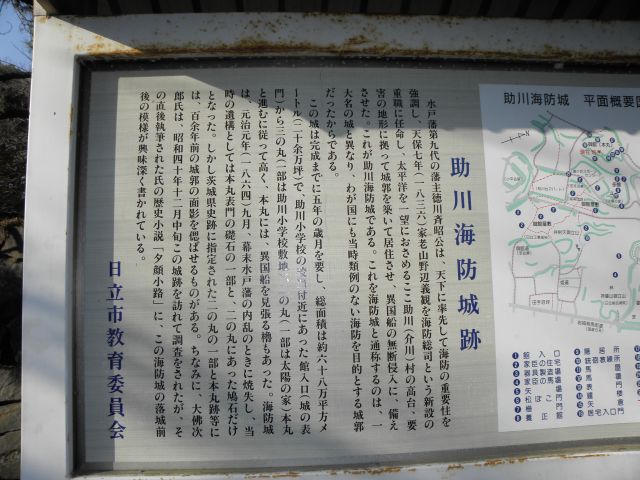

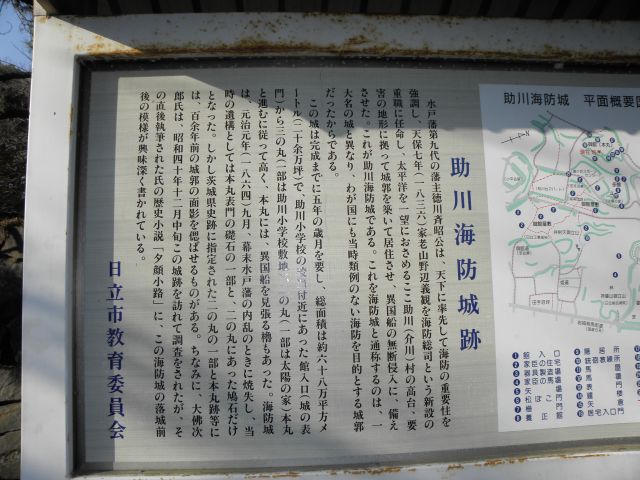

| 助川海防城の説明書き |

|

| 助川城全体図 |

|

| 史跡助川跡石碑 |

|