会員の山行 217号

【2011年05月03-04日/丹沢山塊主脈縦走:檜洞丸〜蛭ケ岳〜丹沢山〜塔の岳〜鍋割山/木内茂雄調査】

【タイム】

(5/3)箒沢バス停8:24〜8:35箒沢公園橋〜8:43沢を渡る〜9:10尾根に出る〜9:35左から尾根合流〜10:49ヤブ沢ノ頭〜10:57玄倉から合流〜11:03石棚山〜11:52テシロノ頭12:02ユーシンより合流〜12:14ツツジ新道合流〜12:30檜洞丸12:52〜12:55青ケ岳山荘〜13:52神ノ川乗越〜14:18臼ケ岳14:24〜15:43蛭ケ岳

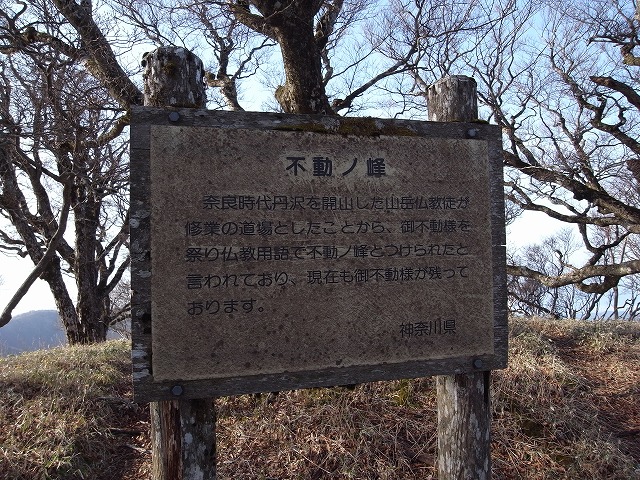

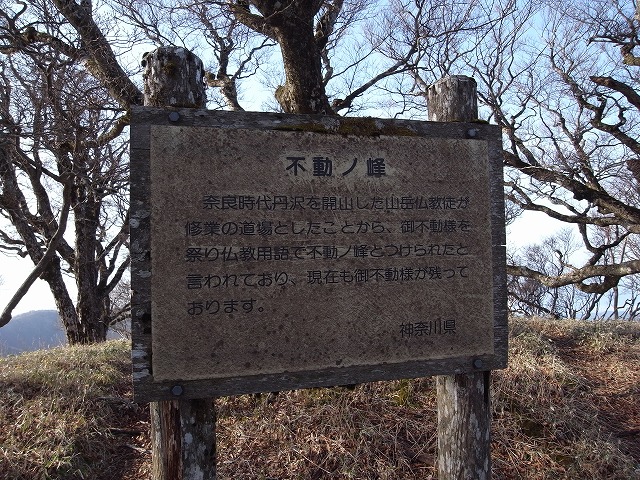

(5/4)蛭ケ岳5:41〜6:04鬼ケ岩〜6:28不動峰〜7:03丹沢山7:15〜7:31竜ケ馬場〜7:43日高〜8:09塔の岳8:30〜8:42大倉との分岐〜9:08二股との分岐〜9:41鍋割山10:17〜10:58後沢乗越(二股、大倉との分岐)〜11:27栗ノ木洞〜11:39クヌギ山〜12:08林道を渡る〜12:55寄バス停

【記 録】

新松田からバスに乗り、箒沢で下車すると、傍らにトイレが有るので用を済ます。見回して見るが、登山口が判らない。少し上流に歩いて行くと奥箒沢のバス停に着くが依然登山口が無い。変だなあと思いながら更に行くと箒沢公園橋のバス停に着く。此処の右の橋を渡り登山口となっている。トイレに用が無い場合は此処でバスを降りれば良かったなと、9分の損失であった。後は標識がシッカリしているので迷うことは無い。

登山口から8分程で左の沢を渡り、その沢を右に見ながら登って行く。登山口から35分程山肌を登って行くと、ヒイラギの木を1本見つける。其処から直ぐ先で尾根に出る。傾斜はきつい方で25分登ると左より別の尾根が合流して来る。これも休まず1時間30分1ピッチで登り切り、ヤブ沢ノ頭手前の鞍部で休憩する。辺りはアセビの花が満開である。そして、トウゴクミツバツツジの花が目立つが、まだ先に良いのが有るだろうと写真は撮らなかった。それが失敗でその後、高度を稼ぐと、新緑は無くなり辺りは冬景色で、ミツバツツジどころではない。見つけたのは、ヨゴレネコノメ、ヒメイチゲの花そして、コバイケイソウの葉の群生だけであった。この頃になると、道は緩やかになり、楽な起伏を登り降りする。

ヤブ沢ノ頭から10分も登らないうちに右より玄倉からの道が合流して来る。そして、その先石棚山、テシロノ頭を過ぎて10分程で右よりユーシンからの道が合流して来る。此処から12分で今度は左よりツツジ新道が合流して来る。何時からか木道を歩いていて、傾斜もきつくない。途中で道の傍らで鹿が人を気にしないで枯れ草を食べている。カメラを向けても逃げないのでユックリと写真を撮る。そして、間もなく檜洞丸に着くと期待していたシロヤシオツツジは当然、何処にも咲いていない。マルバダケブキが葉を出し始めている。昨年の記録を帰宅後調べて見ると、6月12日に来ていて、そろそろ終わりで10日位遅しと記されていた。時期は大体5月末から6月初めの様だ。シロヤシオが咲いて無ければ、唯の冬景色と無残に枯れたブナを見るだけなので、小休止で先に進む。

天気は予報と違い、少しの霧で上空は雲っている。先ほどの登りと違い、こちら側は急傾斜の下りで高度を下げる。これを登りにすると、1時間位の登りでかなりキツイだろう。何処かで、エイザンスミレを見つける。途中、なだらかな登りで、百日紅とは違う、ツルツルした木肌が目立つ林が有る。調べて見ると、トウゴクヒメシャラであった。神ノ川乗越より25分の登りで臼ケ岳に着く。ピークと言うよりは尾根の頭くらいの感じである。約1時間半休まずに来たので、小休止してから出ようとすると雨が降り出してきた。この雨は長くは続かなかったが、傘無しでは濡れる程であった。臼ケ岳から、一度は下りそれから、蛭ケ岳の登りとなる。この登りは少し手ごたえが有り疲れが出てくる。しかし、コイワザクラが其処かしこで、笹に負けずに、けな気に出迎えてくれる。トリカブトの葉も見つける。もう一つヒメイチゲも咲いている。又、右側斜面はかなり崩壊して、その脇を登りながら行くといつの間にか木々は低くなり、やがて、蛭ケ岳に着く。少し霧に煙る山荘が迎えてくれる。

(5/4)

連休で混んでいて、畳1畳に二人寝で上布団と毛布2枚では暑くて寝苦しいので、1時間置き位でトイレに行き、外の景色を見ると、暗がりに鹿が2匹走って行く。そして、上空は雲っているが、下界の町の灯りはよく見える。

夜が明けると、晴れで、遠くに霞んだ富士山見え、手前左から丹沢山、塔の岳、臼ケ岳、檜洞丸、更に右には大室山が見える。何故こんなに見晴らしが良いかと考えれば、数本有る木は弱っているか立ち枯れで、後は倒木なのだろう。何年か前に塔の岳から縦走した時、木々の幹が黒ずんでいて驚いたが、大気汚染の被害は更に進んでいて、無残である。唯、喜んでいるのは笹だけだ。丹沢山に向かい、蛭ケ岳を下って行くと朝日に輝く、コイワザクラを見つける。登山道は稜線歩きなので、多少の起伏は有るが鼻歌混じりで歩ける。そして、右手遠くには常に富士山が見えている。40年前には丹沢山辺りは林で見通しがきかなかった様な記憶だが、私のボケだろうか?

塔の岳も山頂は丸坊主といった風景で見晴らしが良い。少し傾いた方位盤を見ると、昭和34年3月完成と刻まれている。私が登山を始める少し前に設置されたものだと頷く。塔の岳から大倉尾根(昔はバカ尾根とも呼んだ)を下って行くと12分で左に大倉尾根が分岐している。此処を直進して行くとタチツボスミレ、ヒメイチゲ、エイザンスミレ等が咲いている。そして、鍋割山に着くと登山客で賑わっている。ネットで紹介されている“鍋焼きうどん“を殆どの人が食べていると言っても過言でない。私も小屋に入り注文する。古い小屋で床が少し傾いているところで食べる。一杯980円は高い安いかは議論を別にして、美味しい。肉類が少し入っていれば更に美味しいのだが、山の上で保管が難しいのだろう。此処まで我慢してきたビールを飲み、再び”寄”を目指して下る。10分も下ると山桜が満開で迎えてくれる。それからトウゴクミツバツツジも鮮やかな色を披露してくれる。この頃から辺りの木々は新緑になり、春山に変化してくる。何処かでテンナンショウを撮る。40分程下ると左から二股、大倉方面より道が合流して来る。今来た道振り返りながら、鍋割山の登りは結構キツイと、下りでよかったと思う。

此処が後沢乗越で、傍らにはハタザオが咲いている。この後、栗ノ木洞、クヌギ山を登り降りしてから本格的に下る。そして、林道が見えてきてもなかなか着かない。やがて、林道に降り立つがまだ山の中である。これを横断してからも先は長く寄バス停まで延々と50分近く歩いた。寄に近付くと茶畑の脇を歩く様になり、人家を見下ろしながら下る。やがて、歩道に出るとシダレザクラが満開である。案内を見ると近くの土佐原にシダレザクラ街道が有る様だ。

| 箒沢バス停 |

|

| 箒沢公園橋バス停 |

|

| 箒沢公園橋 |

|

| 一旦沢を渡る |

|

| ヒイラギ |

|

| 左より尾根合流 |

|

| アセビの花満開 |

|

| ヤブ沢の頭 |

|

| 玄倉より合流標識 |

|

| 石棚山 |

|

| ヒメイチゲ |

|

| コバイケイソウの群生 |

|

| ヨゴレネコノメ? |

|

| テシロの頭 |

|

| ユーシンとの合流標識 |

|

| ツツジ新道合流 |

|

| 木道 |

|

|

| 鹿が草を食べている |

|

| 檜洞丸山頂 |

|

| 山頂の祠 |

|

| 山頂の標識 |

|

| 青ケ岳山荘 |

|

| エイザンスミレ |

|

| 不明 |

|

| 神ノ川乗越 |

|

| トウゴクヒメシャラ |

|

| 臼ケ岳 |

|

| 臼ケ岳風景 |

|

| コイワザクラ |

|

| トリカブト |

|

| コイワザクラ |

|

| 崩壊が進む斜面 |

|

| キクザキイチゲ |

|

| 蛭ケ岳山頂 |

|

| 蛭ケ岳山荘 |

|

| 蛭ケ岳より手前、臼ケ岳、檜洞丸、と富士山を望む |

|

| 蛭ケ岳より富士山を望む |

|

| 蛭ケ岳より大室山を望む |

|

| 蛭ケ岳より丹沢山方面を望む |

|

| 鬼ケ岩 |

|

| 鬼ケ岩より富士山を望む |

|

| 鬼ケ岩より蛭ケ岳を振り返る |

|

| 途中富士山を望む |

|

| 富士山を引き寄せる |

|

| 稜線上どこからでも富士山 |

|

| 大気汚染で木が枯れている |

|

| 稜線何処からでも富士山が見える |

|

| 不動ノ峰 |

|

| 富士山と蛭ケ岳 |

|