会員の山行 224号

【2011年08月16-19日/北アルプス:烏帽子岳〜水晶岳〜読売新道/木内茂雄調査】

【タイム】

(8/16)高瀬ダム7:03〜7:09トンネル出口(不動沢吊橋)〜7:25ブナ立尾根取り付き〜9:50〔5〕の標識〜10:10三角点:〔4〕の標識〜10:37高瀬ダムを見下ろす〜10:39タヌキ岩〜11:29〔1〕の標識〜11:51稜線〜11:53烏帽子小屋12:37〜12:57ニセ烏帽子〜13:04烏帽子分岐〜13:27烏帽子岳13:35〜13:54烏帽子分岐〜14:24烏帽子小屋

(8/17)烏帽子小屋5:39〜8:35野口五郎小屋〜8:52野口五郎岳山頂〜10:36東沢乗越10:46〜11:26水晶小屋

(8/18)水晶小屋5:29〜6:03水晶岳山頂〜6:47温泉沢の頭6:55〜8:45赤牛岳山頂〜9:21八分の七の標識〜9:45八分の六の標識〜10:04八分の五の標識〜10:15お花畑10:25〜10:30八分の四の標識〜10:58八分の三の標識〜11:30八分の二の標識〜11:58下の東沢が見える〜12:00八分の一の標識〜12:33奥黒部ヒュッテ13:11〜15:13平の渡し17:20〜17:30平小屋下に着岸〜17:06平の小屋

(8/19)平の小屋6:41〜7:06中の谷沢8:09〜8:34平の小屋10:38〜11:03中の谷沢11:20〜14:26ロッジくろよん14:39〜15:04黒部ダム堰堤中心15:15トロリーバス乗り場

【記 録】

(8月16日)

北アルプスの主だったピークは殆ど登り、なかには数回登っているピークもある。その度に遠くより眺めていたのが赤牛岳である。どうして登っていないかと調べてみたら、苦労する割りには成果が少ないコースなのと、そして、地図を見れば読売新道が長すぎ逃げ道が無い、そんな事で今まで通らなかったのだろう。今回は思い切って読売新道を計画して、下りに使う方法をとる。

高瀬ダムでタクシーを降り、ダム堰堤の端に有るトンネルを6分ほど歩くと、左の不動沢吊橋に標識が有り、これを渡る。そして、右より流れてくる不動沢の大量の砂と石で埋まっている川原を歩くと、流された橋の上流に丸太橋がかかっている。これを渡り標識に従い進むと、北アルプス三大急登と言われるブナ立尾根に取り付く。

ソバナが多く、その向こうにはノリウツギが咲いている。直ぐに始まる急登は余りにきつくて登山道が崩壊したのか、丸木等で補強された階段を登って行く。やがて、ジグザグの登りとなり、いくらか花等が現れる。咲いているのは、センジュガンビ、カニコウモリ、コキンレイカ、ヤマハハコ、ゴマナ、オヤマボクチ、コゴメグサ、クガイソウ、オオバギボウシ、コウゾリナ、マルバダケブキ?等であり、その他はツバメオモトの実、ヤグルマソウ、マイヅルソウ、ゴゼンタチバナ、シャクナゲの葉等を見つける。そして、今まで右の不動沢からの水音も何時しか聞こえない。

花を観賞しながら、3時間も坂を上って行くと三角点が有り、更に30分も登ると、左遥か下に高瀬ダムが見下ろせる程、高度を稼いでいる。この辺りまでに見た花は、ズダヤクシュ、エゾシオガマ、ミヤマリンドウ、ウサギギク、花の終わったバイケイソウである。

更に高度を稼ぐと、右下がガレていて、その向こうに南沢岳、不動岳が見えてくる。景色は良くなってきたが、ズーット登り放しなので疲労が増してくる。それでも、やがて、三ツ岳、燕岳が見えてきて、10数分もすると稜線に出る。そして、数分緩やかに下ると右に烏帽子岳方面、左直ぐ先で烏帽子小屋に着く。小屋の周囲にはイワギキョウが咲いていて、特に小屋の前は人工的に蒔いて増やしたと思える程、群生している。

一休みしてから烏帽子岳に向かう。トドマツ林を行くと左下に小さな池が見え、間もなく森林限界になり足元は砂礫を歩くようになる。向こうにはニセ烏帽子が見え、左右には季節遅れだがコマクサが点々と咲いている。ニセ烏帽子山頂に立つと向こうには槍のように尖った烏帽子岳が近くに見える。この先もコマクサが点々として有る。近づくと登山道は真っ直ぐで、烏帽子岳には左に折れる。

此処に烏帽子岳分岐の標識が有る。烏帽子岳に向かいユックリ登って行くと、右に回り込むようにして、岩壁の下に出る。足場はシッカリしていて、鎖も有り見た目よりは簡単である。少し真っ直ぐ登り、右にトラバースしてから左にトラバースする時が高度感満点である。そして、右に上がると烏帽子岳山頂となる。

360度の展望であるが見えるのは南沢岳、不動岳、唐沢岳、餓鬼岳、遠く燕岳、ニセ烏帽子、三ツ岳、遠くに水晶岳、手前に赤牛岳が見えるが、その右方向の薬師岳、五色ケ原、立山方面は雲で見えない。

帰りに烏帽子岳の基部には草木が有り、クルマユリが数株、ゴゼンタチバナ、トウヒレン、リンネソウが咲いている。そして、ニセ烏帽子を過ぎて、右下を見るとトドマツの中に大きな唐松が立っていて、その種なのか、足元近くにはカラマツがまるで肺松の様に地べたに這いつくばって頑張っている。この頃天気は急に怪しくなり烏帽子小屋に急ぐ。そして小屋に着いて間もなく夕立がきた。

小屋に入ると、全体が古く渡しでも頭が添乗ぶつかりそうである。北アルプスでは一番古い小屋に近いのではないだろうか。唯、時期が良いのか、畳一畳以上の広さで寝られた。

(8月17日)

天気予報では晴れ間も有る筈だが、烏帽子小屋を出発する時は霧模様で遠望はきかない。小屋を出て少し下り気味に行くと、直ぐにテント場が有り、その先、左下には池が有り、テント場も見える。この辺りはお花畑になるようだ。やがて、三ツ岳のなだらかな登りとなっていく。

此処までに見た花はイワギキョウ、チシマギキョウ、終わり掛けのヨツバシオガマ、アオノツガザクラ、チングルマ、ミヤマキンバイ等と、砂礫地になるとコマクサが見かけられる。そして、遠くに見える燕岳辺りが曇り出してきたなあと思いながら登って行くとポツリ、ポツリときたので、雨具を着ると間もなく降り出す。三ツ岳は名前の通り三つピークが有るのだろうが、どれが主か判断出来ないうちに右展望コース、左お花畑コースとなる。左を選んで行くと、下り気味でお花畑になる。何処かで蕾のトウヤクリンドウを見つけたのは覚えているが、その他の花は雨模様で写真を撮らなかった。

野口小屋に着いた頃から霧が出始めてきた。小屋では休まずそのまま進み、何だか判らないうちに野口五郎岳山頂に着く。そして、此処もまた休まず、一気に東沢乗越まで下る。

東沢乗越の鞍部には石像と標識が有り、此処で一休みしていると雨足が強くなり、早々に水晶岳に向かう。景色は見えず、防水型のカメラに変えて撮った花はウサギギク、オンタデ、イワオウギ等で、水晶小屋近くになるとミヤマシオガマ、そして、イブキジャコウソウが群生していて、良い香りがしてくる。水晶小屋までの風景は岩のゴツゴツした起伏で、それを登りつめたら小屋の前に着いたという感じである。

時間は早いが予定通りなので、そのまま小屋に入る。昔は古い掘っ立て小屋みたいだったが、4年前に建て替えたとかでとても綺麗な小屋で、無理すれば70人くらいは泊まれるだろう。

(8月18日)

霧雨の中、水晶岳へと出発する。岩がゴツゴツしているというだけの登りで、水晶岳山頂に着く。相変わらずの霧なのでそのまま、温泉沢ノ頭まで下り、此処で風も有るので、風下に隠れて休憩する。

この先、道はなだらかな下りを経てから、なだらかな赤牛岳の登りとなって行く。遠くから見た様に、牛の背中の様にユッタリした登りで登山道に特徴が無い。そのため、ケルンとか、石に有るペンキマークに注意して歩かないと迷い易い。

赤牛の名前の由来か、赤い地肌を眺めるだけで登って行くと、いつの間にか赤牛岳山頂に着く。山頂には標識と、三角点の基点にしているのか、石柱が2本有る。その他、何も見えないので、そのまま、覚悟してきた読売新道を下り始める。

下りの最初は、今来た登りとは様相が変り20分位急な岩場を下って行く。途中、雷鳥が2羽岩の上で歓迎してくれる。そして、普通の道になる頃、前方は霧が晴れて、行く先が見える。しかし、振り返れば赤牛岳は相変わらず霧の中で見えない。

下に着く迄の標識は、赤牛岳山頂が8分の8で、奥黒部ヒュッテが8分の0の8区画に区切られて表示されている。でも、その各々の所用時間は全てバラバラである。8分の5の先で遠くから見えていた黄色の場所に着く。予想通り、花畑であるが、枯れ始めたバイケイソウの中にミヤマリンドウが幾つか咲いている。この辺りから草木が目立ち始め、間もなく樹林帯へと変っていく。殆どがトドマツであるが、途中、檜科のクロベエの木も有り、時にはかなりの大木出会う。そして、クロベエを何本も見ている内に成程と自分なりに頷く。それは、この黒部の地に此の木が多い事から名付けられたのだろうと。

登山道は見晴らしが利かないが時々、梢の間より烏帽子岳が見えたり、三ツ岳や野口五郎が見える様な気がする。途中、2箇所くらい展望台を作れば、休憩しながら、これ等を眺めて張り合いが出るだろう。しかし、硬い環境省と林野庁の事だから、そう簡単に許可しないだろう。

そんな事を考えながら、下れど、下れど続く下り、いくら下りが好きでも、流石に飽きてきたし、段差の大きい箇所は足の裏も痛くなってくる。しかし、下方に黒部湖の末端だろうか、白い川原が見えてから35分程で奥黒部ヒュッテに着く。まず、ユックリ休憩しながら昼食を摂る。此のヒュッテには風呂も有ると言う事だし、当初の計画でも此処泊まりにしていたがまだ時間が早いので、つらい足に拍車を打って平の小屋まで頑張る。

ヒュッテを出てから暫くして、右側の東沢を丸木橋で渡る。そして、その先で黒部川の右岸を歩いて行く様になる。地図上では平な登山道に見えるが、山沿いに入り組んだ小沢を幾つも丸太橋で渡る。そして、それが、沢の増水で何度も橋が崩壊するらしく、丸太の橋と階段の昇り降りが幾つも続くので油断ができない。山肌で見た花はチョウジギク、ダイモンジソウ、コキンレイカ、コイワアカバナ、オオバギボウシ等である。

コースタイム通り2時間タップリかかり、平ノ渡しに着く。しかし、定期便は17時20分なので2時間待つ事になる。地図上では避難小屋が有るとなっているので、先に進み階段をいくつか登り様子を見るが出現しないので、諦めて渡しに戻る。後で聞いた所では15分位歩くとの事。

定刻通り、舟が迎えにきて5,6分で対岸の平の小屋下に着岸する。降りた所に凄く急なコンクリートの階段が有りそれを数分登ると右に黒部ダムの標識を見て、真っ直ぐ平ノ小屋に登ると少し平になり、3分で小屋に着く。

小屋は新しく、太い梁で支えられ吹き抜けも有り、頑丈で洒落た造りである。そして、風呂に入れるのも最高である。お陰でビールと酒の旨かった事。泊り客は釣り人二人、沢登り二人、そして、読売新道を降りて来た4人と私である。本来は昔から釣り人を相手にしてきたようだ。小屋の主人は渡しの船頭もやり、奥さんは小屋の傍に畑を耕し、野菜を作り、賄いをしている。季節になると、山菜、キノコで持て成してくれるとの事。

(8月19日)

夜中から朝方まで勢いの良い雨音を聞きながら、帰れるかなあと夢うつつに寝ていた。小降りのなか雨具を着て歩き出し、25分で最初の沢、中の谷沢に着く。広い川原で沢は増水で激しく流れている。橋は何処かと探せば、半分横になっていて、危険で渡れない。上流の方で渡れないかと少し登るが駄目、今度は下流の河口まで行って見るが水の流れが強すぎる。再度、上流を大分上まで登って見るが川幅が狭まり駄目で、結局1時間浪費して、平の小屋に引き返す。

内心、小屋の主人が舟で遊覧船の船着場に送ってくれるかと期待していた。しかし、答えは、沢の水は少し待てば減るから、10時の定期便で渡って来る人達を待って一緒に行った方が良いと言う事になる。結果として、約4時間無駄にした。そして、2回目の挑戦で中の谷沢に行ってみると。水深が2,30cm減ったろうか、、河口近くを渡渉出来た。

以後、1回だけ長い丸太の階段を降りたが、その他は大した階段も無く、山肌に沿って入り組んだ沢を渡る橋も問題なく通過する。唯、黒部湖その物が黒部川を堰き止めたダムなので枝沢に沿って登山道が有るため、目的物が見えても、直線で行けず、回り込んでから、其処に行くという余計な距離を歩く。途中で、アサギマダラ、モミジアゲハ、と知らない蝶が人懐こく歓迎してくれた。

そして、ロッジくろよん迄4時間近くも要したのには驚く。此処で先が見えたので、自販機でビールを買いやっと喉を潤す。後は舗装された観光道路で、ダムに近付くに従い観光客とすれ違う頻度が多くなる。

今回のコースで気付いたことは、ポッピュラーなコースで無いのか一人として山ガールには会わなかった。

| 高瀬ダム下方 |

|

| 高瀬ダム |

|

| 高瀬ダム出発 |

|

| トンネル出口に標識 |

|

| 不動沢橋 |

|

| 不動沢の下流は高瀬ダム |

|

| 不動沢を吊橋で渡る |

|

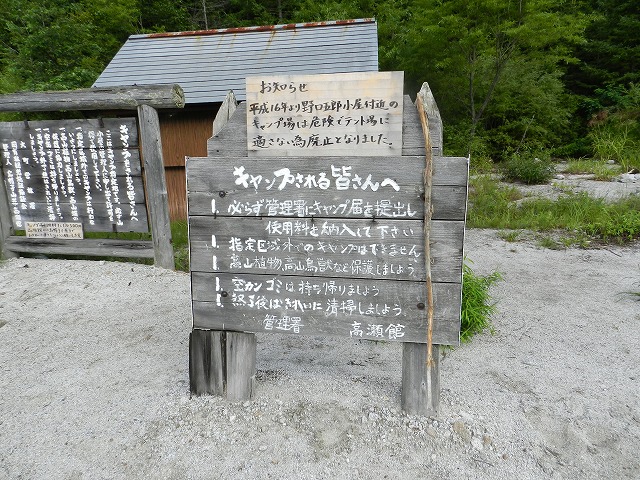

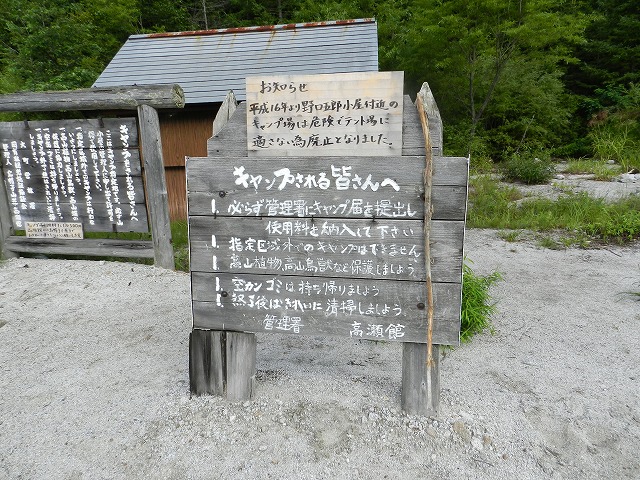

| 吊橋を降りた所に説明書き |

|

| 吊橋を降りた所の標識 |

|

| 大水で落ちた橋 |

|

| 上方に丸木橋 |

|

| 丸木橋と後方不動滝 |

|

| ブナ立尾根取り付き近くの標識 |

|

| ブナ立尾根取り付き標識 |

|

| ソバナ |

|

| ソバナが多い |

|

| ノリウツギ |

|

| ソバナの白 |

|

| ブナ立尾根登り口を見下ろす |

|

| キノコ |

|

| カニコウモリ |

|

| センジュガンビ |

|

| ツバメオモトの実 |

|

| ヤグルマソウの葉 |

|

| マイヅルソウとゴゼンタチバナの葉 |

|

| コキンレイカ |

|

| ヤマハハコ |

|

| ゴマナ |

|

| シャクナゲ |

|

| オヤマボクチ |

|

| クガイソウ |

|

| オオバギボウシ |

|

| コウゾリナ |

|

| マルバダケブキ? |

|

| 途中の〔5〕の標識 |

|

| 三角点 |

|

| 三角点に〔4〕の標識 |

|

| 不明 |

|

| 高瀬ダムの湖面を見下ろす |

|

| タヌキ岩 |

|

| キノコ |

|

| 南沢岳を見上げる |

|

| 不動岳を望む |

|

| 右斜面ガレている |

|

| 高度が上がってきている |

|

| ヨツバシオガマ |

|

| 〔1〕の標識 |

|

| 三ツ岳辺りを望む |

|

| 右遠く燕岳? |

|

| 高瀬ダムが遥か彼方 |

|

| ウサギギク |

|