会員の山行 244号

【2012年06月17日/赤城山(長七郎山と覚満淵)シロヤシオ、レンゲ、ヤマ、ミツバツツジ観賞/木内茂雄調査】

【タイム】

鳥居峠:長七郎山登山口8:45〜9:05分岐9:17〜9:46長七郎山〜10:19小沼〜10:38車道〜10:43分岐に戻る〜10:55鳥居峠〜覚満淵一周〜鳥居峠11:45

【記 録】

今年はまだシロヤシオを見てないので赤城界隈に行って来た。赤城の大きい裾野を登って行くと、姫百合橋登山口には既に登山客が来ている。それを右に見ながら九十九折のカーブを登って行くと平になり、左の見覚えの有る鈴ケ岳登山口を通過すると、辺りは一変して、レンゲツツジの花畑となる。車道の両サイドにはカメラマンと観光客で賑わっている。其処を通過してその先で少し下り、そして、鳥居峠を目指す。

鳥居峠は行き止まりで、駐車場になって居て車を停める。目の前の標識に従い、長七郎山を目指す。登り出すと右下向こうには覚満淵がよく見える。直ぐに木々の中を歩き、間もなく、終わりかけのミツバツツジとヤマツツジがチラホラ現れる。15分も緩やかに登ると木ノ階段を数分登る。やがて、右小沼、左長七郎山の分岐に出る。此処から右に地蔵岳、大沼が見えるし、真正面にはレンゲツツジ、ヤマツツジ、ミツバツツジが咲いていて、その後ろには小沼が見える。そして、傍には富士山が見える事から辺りは富士見村と名付けられたとある。それらをジックリと写真に撮り、そして、長七郎山を目指す。

緩やかな登りで、やがて、地面に白い花弁落ちているのに気付き、上を見上げるとシロヤシオが見られる様になる。30分緩やかに登るとレンゲツツジが現れ、直ぐに長七郎山山頂に着く。見晴らしの良い処だが、生憎、曇り空で皇海山らしいのが遠くに見えるだけである。近くの黒檜山は見える。

そして、小沼へと下って行くとシロヤシオが目立ち、雑木帯に入ると、ミツバツツジも咲いている。全体的に緩やかな下りで、ツツジを楽しみながら小沼に着く。小沼周遊歩道になっていて、右周りで平に歩いて行くと、シロヤシオが多く目立つ。道は石が敷き詰められ整備されている。小沼を半周する頃、沼の畔を歩く様になり、ヒメリンゴの白い花とレンゲツツジが鮮やかに咲いている。そして、ほぼ対岸になる処より少し登ると車道に出る。右に曲がると直ぐに又歩道に入り、5分程で真っ直ぐ長七郎山、左鳥居峠の分岐に戻る。そして、峠に引き返す。

鳥居峠から覚満淵に行って見るが長細い沼を一周しても20分程度である。何か花が咲いているかと思ったが、ヒメリンゴの木が白い花を付けているのが目立ち、草花はキンポウゲとキジムシロが咲いているだけで他は見つけられない。花にはまだ早いのだろうか?

帰途、鈴ケ岳登山口付近には相変わらず観光客とカメラマンで賑っていて、私も暫しカメラマンとなる。このコースは高齢になっても、4種類のツツジをユックリ楽しめるハイキングコースである。

| 鳥居峠より長七郎山登山口 |

|

| 登り始め覚満淵を見下ろす |

|

| 終わりかけのミツバツツジ |

|

| 新緑の中にヤマツツジ |

|

| 鮮やかなヤマツツジ |

|

| 小雨に濡れるヤマツツジ |

|

| 案内板 |

|

| 長七郎山と小沼分岐 |

|

| 地蔵岳を望む |

|

| 大沼を望む |

|

| ミツバとヤマツツジの競演 後方小沼 |

|

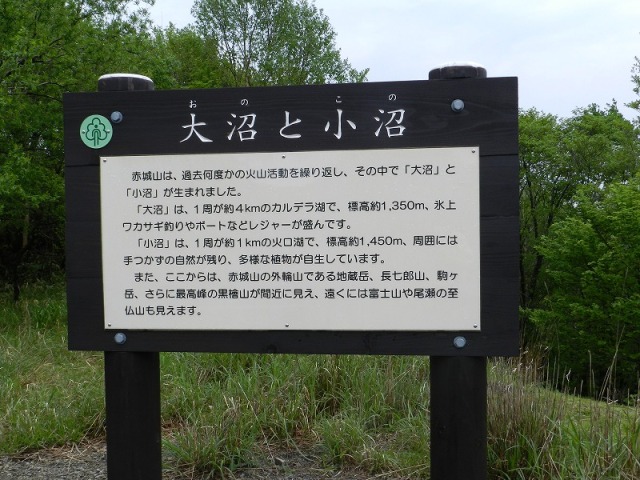

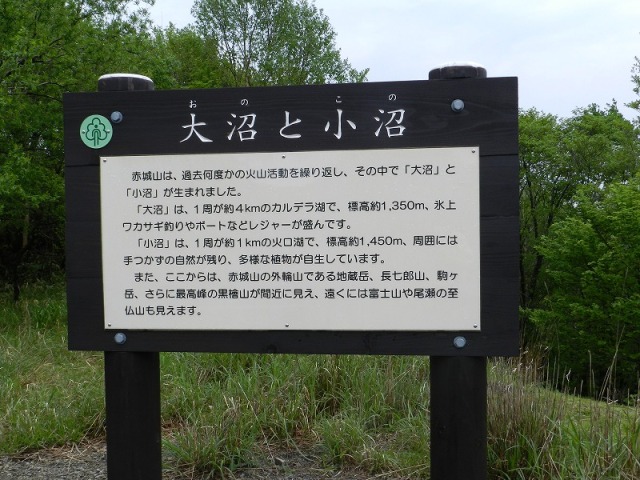

| 大沼と小沼の説明書き |

|

| 小沼の風景 |

|

| ヤマツツジ満開 |

|

| レンゲツツジ満開 |

|

| ミツバツツジ満開 |

|

| 此処から富士山が見えると説明 |

|

| 分岐の風景 |

|

| 途中の標識 |

|

| シロヤシオ |

|

| シロヤシオも出現 |

|

|

| 長七郎山のレンゲツツジ後方皇海山? |

|

| 長七郎山より皇海山? |

|

| 長七郎山の標識 |

|

| 山頂風景後方黒檜山 |

|

| 途中の標識 |

|

| シロヤシオ、ミツバ、ヤマツツジ競演 |

|

| ミツバヤマ、シロヤシオ競演 |

|

| 寄り添うミツバとシロヤシオ |

|

| 小沼に着く |

|

| 小沼の畔にシロヤシオ |

|

| シロヤシオ満開 |

|

| 歩道にシロヤシオの花弁 |

|

| 小沼より地蔵岳を望む |

|

| ヒメリンゴ |

|

|

| 小沼周遊歩道標識 |

|

| 小沼を見下ろす |

|

| 車道に出る |

|

| 車道横にある標識 |

|

| ヤマツツジと小沼 |

|

| 駒ケ岳と黒檜山を望む |

|

| 駐車場風景 |

|

| 覚満淵にも |

|

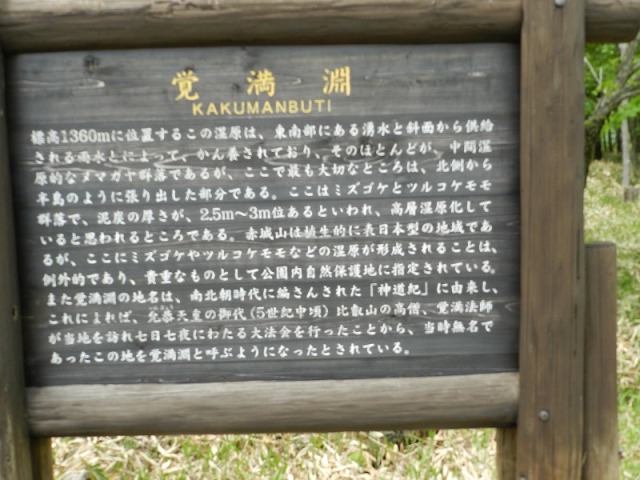

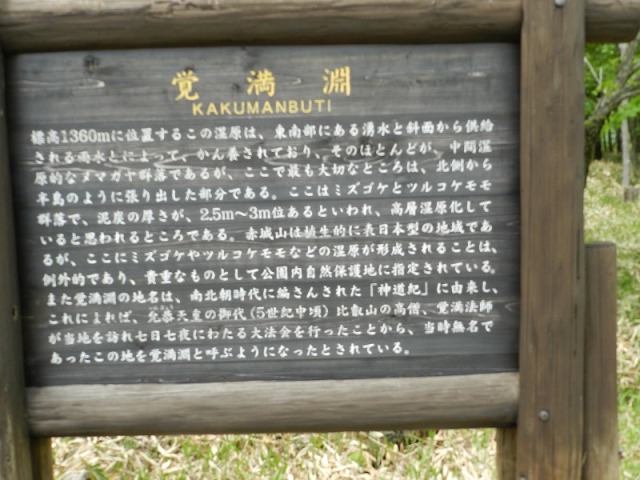

| 覚満淵の説明書き |

|

| 覚満淵より鳥居峠を望む |

|

| 鳥居峠に戻る |

|

| 東海林太郎の歌詞の碑 |

|

| 燃えるようなレンゲツツジ |

|

| 後方 鈴ケ岳方 |

|

| 後方 鈴ケ岳方面 |

|

| 観光客とカメラマン |

|

おわり