会員の山行 270号

【2013年01月27日/群馬100名山:金山(太田市)/木内茂雄調査】

【タイム】

市営駐車場8:03~8:06大光寺(呑龍様)8:11~8:19金龍寺~8:51車道終点駐車場~9:15城の石垣~9:25新田神社(本丸跡)9:35~9:37休憩所10:01~10:42下山(駐車場)

【記 録】

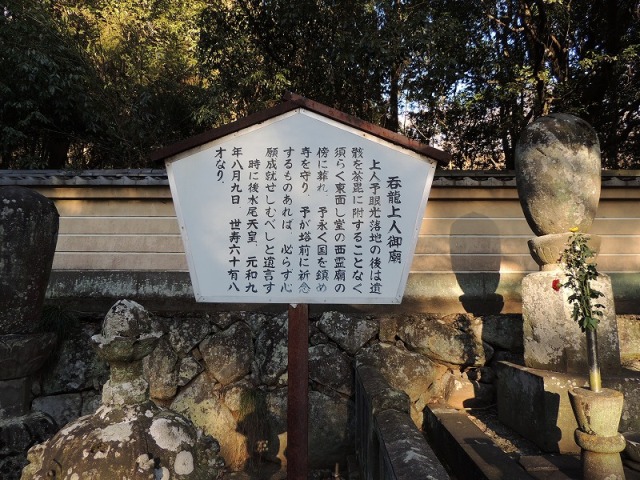

ナビで大田市街の大光寺を目指して来ると、大きな山門を通過し直進すると呑龍様と言う看板を見かける。これは寺の境内に入って呑龍上人と言う事を始めて知る。大きなお寺、所謂古刹と言うのだろう、立派な本堂、大きなシダレ桜、恰好の良い松等が配置されている。詳しくは建造物、説明書きの写真参照とする。

本堂回廊を潜ると"西山ハイキングコース"の標識が有り、これを見ながらコースを登る。傍にはイノシシ注意看板が出ているが、特有の暴れた穴は見つからない。ユックリした登りで、地元の人達の散歩コースの様で、何人かすれ違う。

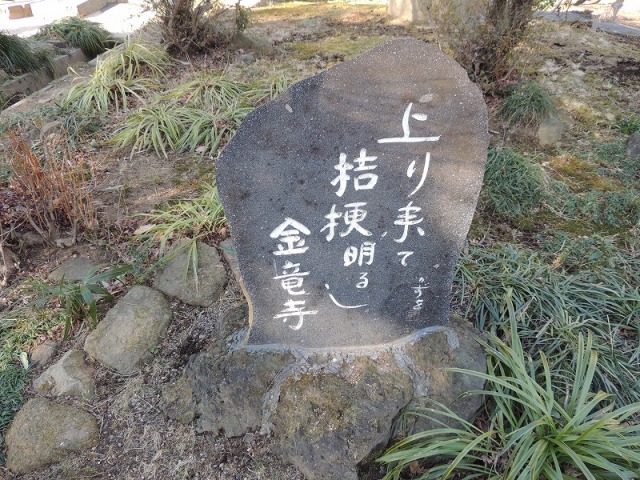

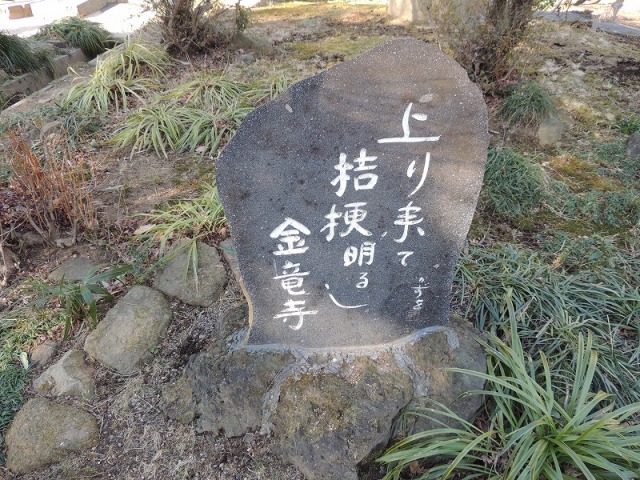

途中、墓場の中を通り抜け金竜寺に出る。此処に新田義貞の縁有る石碑とか、子育て観音、七福神の石像、そして、桔梗寺と看板が有る。桔梗について興味が有るので、寺の関係者らしい人に尋ねて見ると、二坪位の花畑が有るが、今は土だけである。

寺の裏手を歩く様にして緩やかに登って行く。40分も登ると高度が上がり、大田市街が見渡せたり、遠くには富士山が小さく見える。間もなく山頂に近い駐車場に着き、此処に有る見晴らし台に登って見る。大田市街は目の下、そして、遠くに新宿の高層ビル、その左横には霞みがかったスカイツリーが見える。

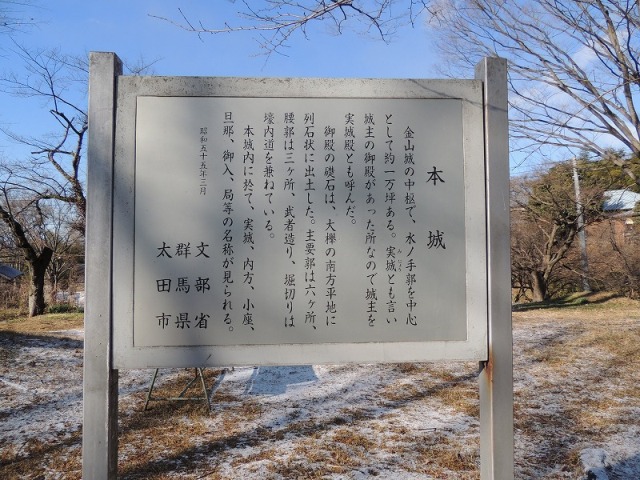

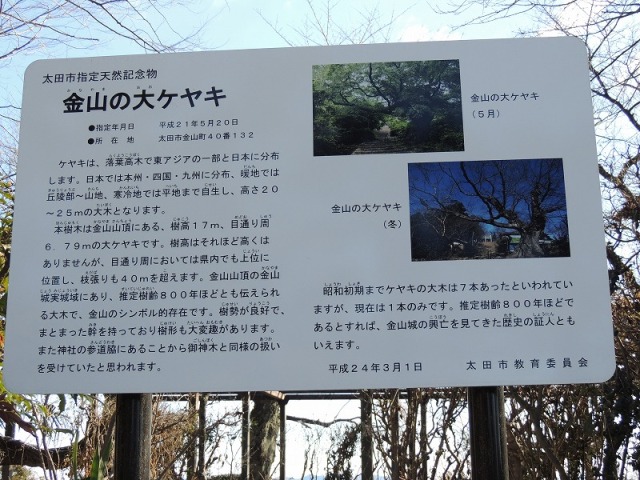

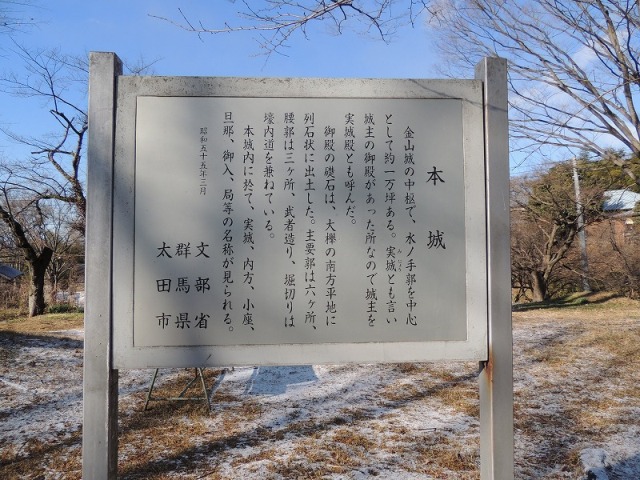

此処からは右に折れ山頂の一部を行く様で、史跡を見ながらほぼ、平に歩く。途中、左側の視界が良く、富士山の様な白い浅間山、その手前には榛名山、その右には赤城山が雲の下に見える様だ。先に進むと、やがて。復元されたらしい城の石垣の脇を通り、少し登ると新田神社の参道にぶつかり、左折れする。其処の目の前には枝の張りが素晴らしい大ケヤキが立っている。傍の水道が凍結防止の為か水が流れ放しである。

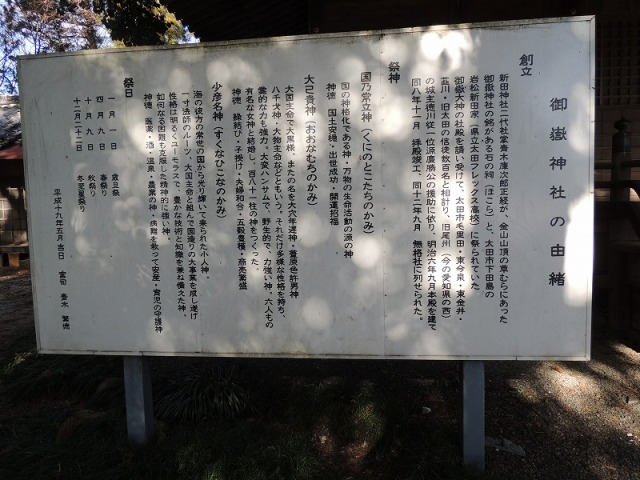

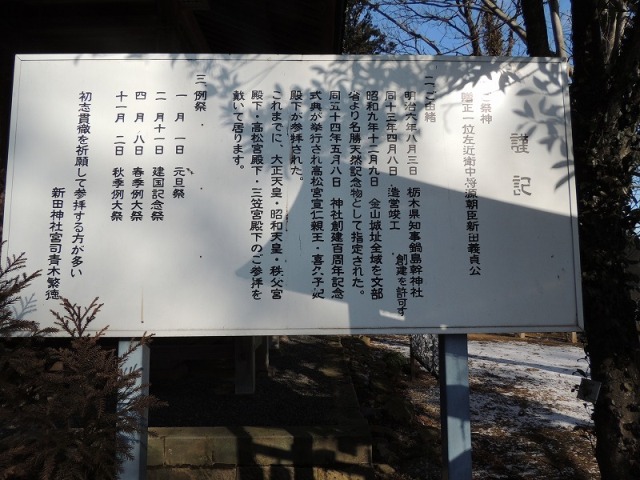

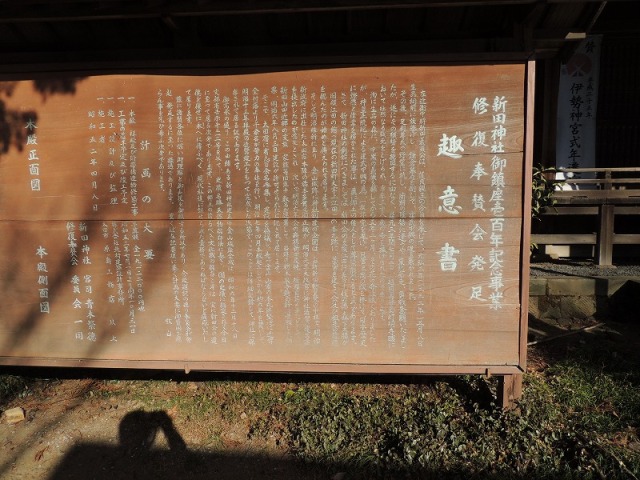

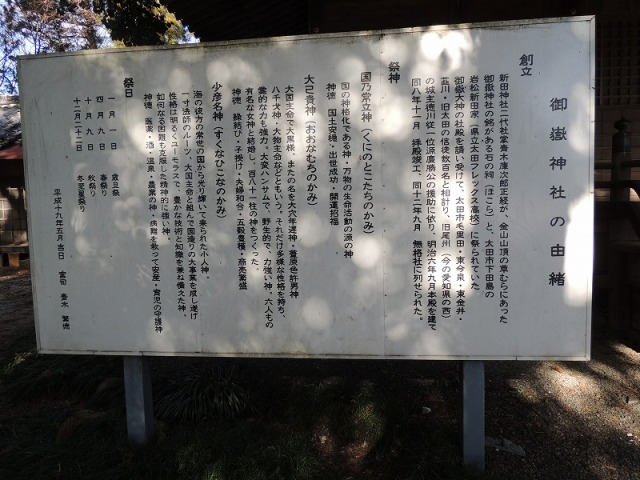

その脇を通り、石段を登ると鳥居の左右に狛犬が番をしているのを眺め、新田神社前に出る。看板を見ると正一位新田義貞公と有り、お稲荷さんだけが正一位で無いことを知る。そして、左を見ると本丸跡の石碑が立っている。更にもう一つ何故か御嶽神社が有る。一通り眺めてから、少し戻りトイレを見つけ、傍の休憩所に入る。中には飲み物の自動販売機が有り、空身で来た地元の人が利用している。

帰りはもう一つの鳥居を潜り石段を下ってから、右下に下っている山道を下る。途中、蛇行している車道を突っ切り3回目の車道を歩いて行くと右側に山道が有り、其処に行き山道を左折れして行く。暫くして少し上を見上げると、朝見た風景なので、見当つけながら、金竜寺の庭に出る。其処にはロウバイが咲いていた。

そして、後は同じ道を帰る。下山後、別の山を二つ三つ登ろうと思っていたが、何となく気が乗らず止めてしまった。

全体の感想は山と言うよりは昔の山城跡で、歴史を学びながら、楽しめる。そして、年を取ってからもノンビリ登れる大きな丘の様だ。唯、幾つか有る石段は段差が大きく一寸キツイ。

| 大光寺 |

|

|

| 大光寺の立派な松 |

|

| 寺の回廊の後ろに標識 |

|

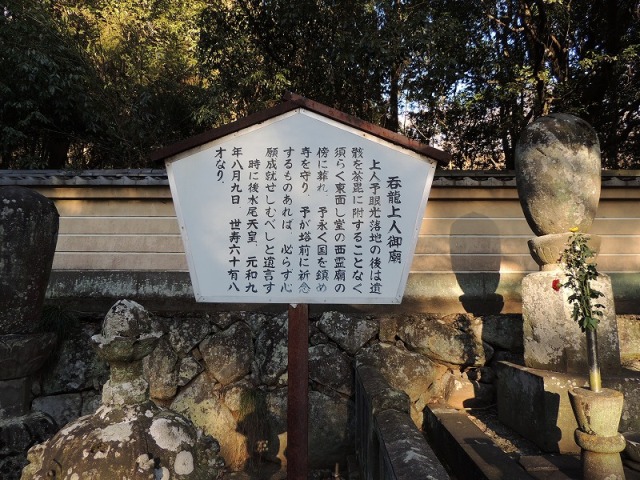

| 呑龍上人御廟説明書き |

|

| 甘露水の説明書き |

|

| 境内の外れにイノシシ注意の案内 |

|

| 途中の標識を金龍寺に向かう |

|

| 墓地の中がハイキングコース |

|

| 金龍寺 |

|

| 七福神 |

|

| 桔梗寺の案内 |

|

| 義貞院の額 |

|

| ? |

|

| 義貞を祀っている |

|

| 途中の標識 |

|

|

| 目視で富士山が見えた |

|

| 途中の四阿屋 |

|

| 車道が上まで来ている |

|

| 史跡金山城跡の案内図 |

|

| 史跡金山城跡の説明書き |

|

| 富士山と勘違いして浅間山を撮る |

|

| 富士山は写真では撮れない |

|

| 富士山が撮れた |

|

| 日光男体山? |

|

| 石垣が復元されている |

|

| 新田神社前の立派な欅 |

|

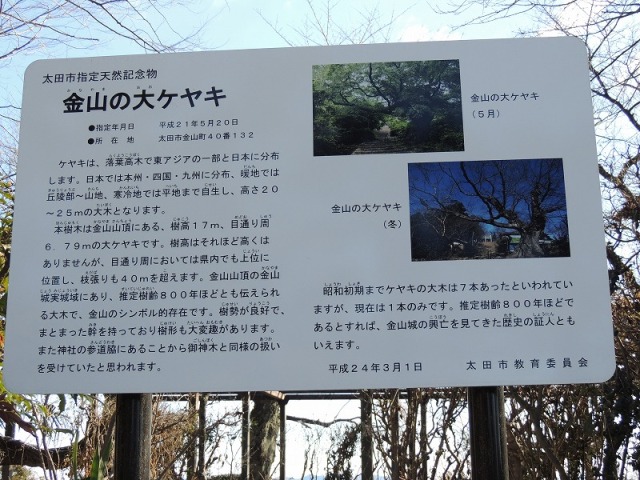

| 金山大ケヤキの説明書き |

|

| 新田神社を見上げる |

|

| 新田神社 |

|

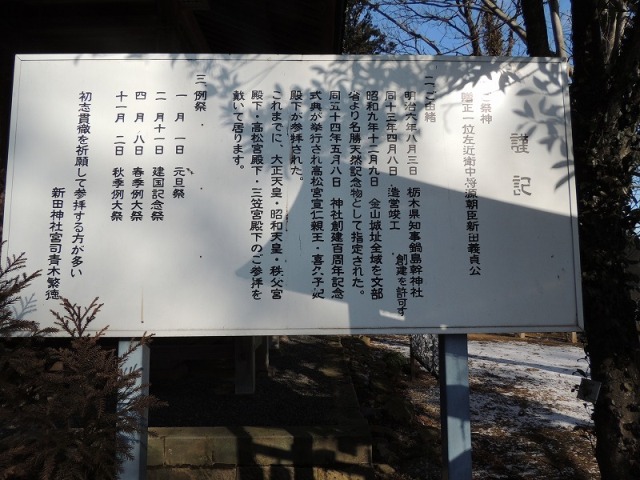

| 新田社の由緒書 |

|

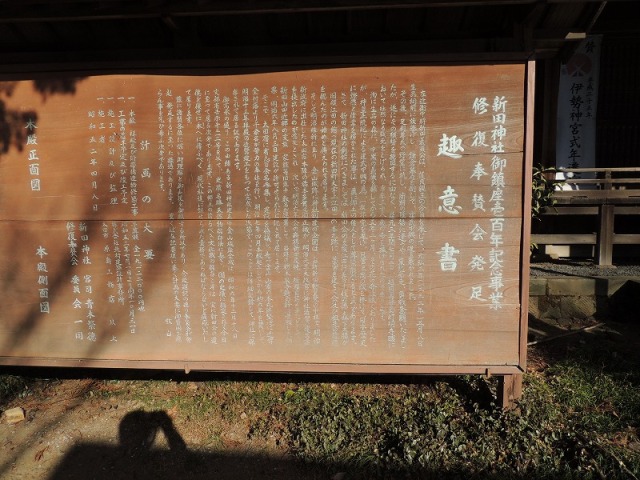

| 新田神社趣意書 |

|

| 隣に御嶽神社 |

|

| 本丸跡の石碑 |

|

| 鳥居の前には狛犬 |

|

| 本城の説明書き |

|

| 金山のモニュメント |

|

| 日本百名城の石碑 |

|

| 年寄りが怪我をしてまず、消防車が到着 |

|

| 新田神社の鳥居を振り返る |

|

| ロウバイ |

|

| 帰りに金竜寺の庭を通るとロウバイが咲いていた |

|

| 金竜寺に桔梗の句碑 |

|

| 金竜寺の子育て観音 |

|

おわり