会員の山行 第361号

【2015年10月12日/豪士山/井上邦彦調査】

前日、日本国山に登る予定であったが天候が悪く1日延期、それでも日本海側の予報が悪いので山形県と福島県の県境にある豪士山に決めた。車のナビには林道が掲載されていないので原窪公民館に合わせ、そこから先はGPSを頼りに登山口に向かうこととした。

07:00に自宅を出発し途中のコンビニで昼食を購入する。08:55登山口を出発すると、いきなり小沢を渡る。前日までの雨と下山ルートが沢沿いであることを考慮して長靴にしたのが正解であった。

最初は杉林、すぐに赤松の混じった雑木林となる。登山道は丁寧なほどにジグザグを繰り返しており楽に感じる。09:19-24登り切った所に岩があり休憩する。登山道は尾根の南側を巻くように作られており、徐々に高度を上げて行くのだが、傾斜が緩く殆ど汗をかくことがない。

周りの木々は若干色づき始めている。ナラ枯れの木もあるがそれほどに深刻ではなかったようだ。これも新潟県からカシノナガキクイムシの集団が山形県に入ってきた時に小国町で様々な対策を講じた成果であろう。09:58-07休憩。

右手の沢を意識するようになるとブナ林の雰囲気が出てくる。一度ジグザグの急坂になったので水場に下るルートを見落としたかなと思ったが、10:30登山道は沢の源頭と合わさる。ここが水場のようである。すぐ上に標柱があった。

さらに蛇行を繰り返しながら登ると、木々が低くなり遠くに市街地が見えてきた。10:48-59福島県境に出た所で休憩。北から登山道を合わせる。ここから先は高木がなく、平坦であり道の部分だけが草地になっていた。すぐ先に熊に囓られた標柱が2本立っていた。ここで福島県側に下るルートを分ける。

ゆったりとした山稜を若干下ると登山道にウサギが横たわっていた。猛禽類や他の動物に襲われたのだろうと思うが、全く傷んでいない。(後にFBで「さあ食べようかという時に人の気配で逃げたのかもしれない」と助言をいただいた)

11:15-53豪士山々頂は広く刈り払われ、標柱の脇にドウダンの下部が残されていた。残念ながら山頂付近の紅葉は数日前の強風で全て吹き飛ばされたようである。ラーメンを作ろうとザックを開けると、なんとガスストーブのヘッドを家に忘れてきてしまっていた!仕方なくラーメンは止めてインスタント味噌汁を水で溶かして飲むことにした。吾妻連峰・蔵王連峰・飯豊連峰(飯豊山と杁差岳見えた)・朝日連峰(祝瓶山のみ見えた)に囲まれている置賜盆地の大展望を楽しむ。

下りは沢沿いのひかば越えコースとする。急な坂はわずかで、ゆったりとした山稜である。12:15鞍部の「ひかば越え」は広い草原状に刈り払われており驚いた。周囲には赤く実ったアキグミが鈴なりになっていた。

ここから沢に向かって一気に降るのだが、ジグザグに蛇行している道に感激する。12:27沢に降り立ち、沢の中を歩く。やはり長靴にして正解であった。12:51-58休憩。右岸と左岸を進み「ひかば越え分岐」と標柱のある所で今日はじめて登山者と会う。その方は山葡萄を取りに来たと言っていた。

途中から林道跡になり、13:10「ひかば越え登山口」の標柱がある林道終点に着いた。さらに13:21駒ケ岳登山口に行く林道と合流し、13:29登山道口に戻った。

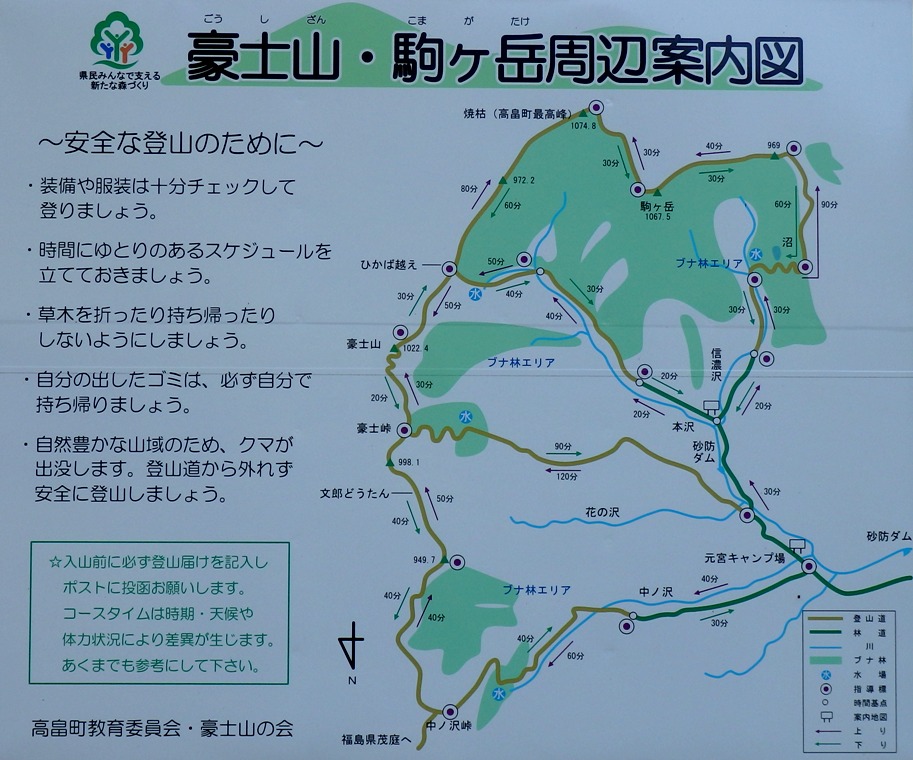

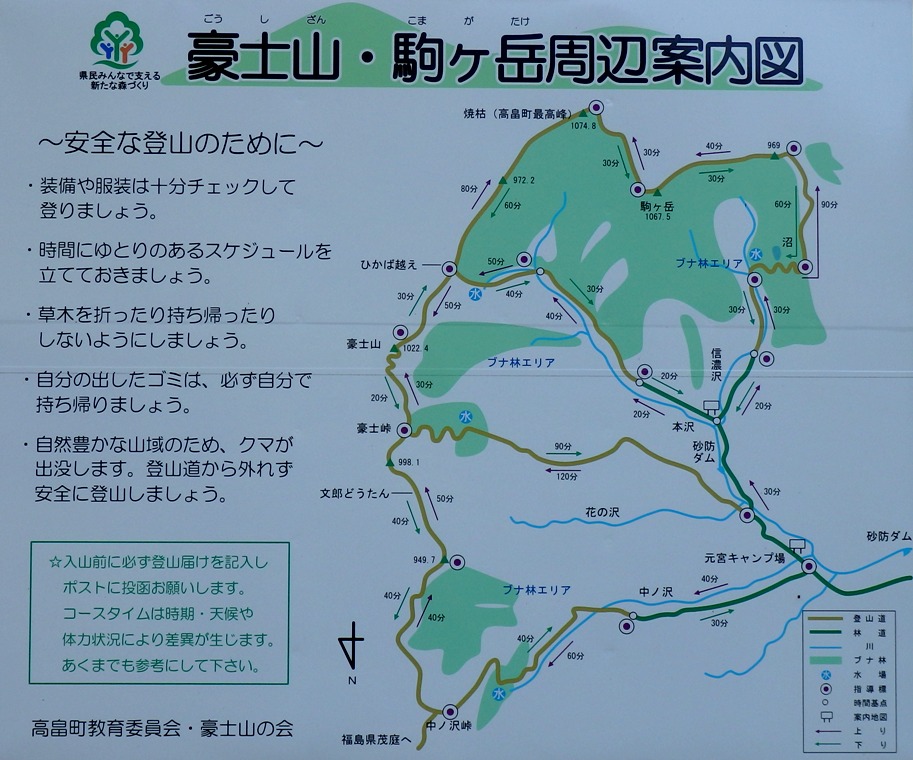

| 今回のコース |

|

| キャンプ場にあった案内紙 |

|

| キャンプ場の看板 |

|

| 本宮キャンプ場 |

|

|

| 登山届箱はキャンプ場にのみありました |

|

| 登山口 |

|

|

| ジグザクに蛇行しながら登る |

|

| 急坂を登り終えると岩があった |

|

| 上の方は紅葉しているようだ |

|

| まずは腹ごしらえ |

|

| 雑木林を進む |

|

| しだいに秋色に染まっていく |

|

|

| 色づき始めたモミジ |

|

| もうムキタケが出ていた |

|

| 快適な登山道です |

|

|

| 尾根の南を巻くように進む |

|

| ブナが出てくる |

|

| ここが水場である |

|

|

| テツカエデ |

|

| 視界が広がっていく |

|

| 豪士峠に到着、北からくる登山道を合わせる |

|

| 置賜盆地 |

|

| 峠から進むと |

|

| 分岐に熊に囓られた標柱があった |

|

| 山頂に向かう |

|

|

| この付近でウサギを見つけた |

|

| ナナカマド |

|

| 葉は吹き飛ばされている |

|

| 最後の登り |

|

| 山頂だ |

|

| 豪士山々頂にて |

|

| 山頂を後に南に向かう |

|

| ここだけちょっと急 |

|

|

| 駒ケ岳方面 |

|

| ツルウメモドキ |

|

|

| ひかば越え |

|

| 庭園のように刈り払われていた |

|

|

| アキグミの木が沢山あった |

|

|

| ドウダンの黄葉 |

|

| ジグザグに下っている登山道 |

|

| 蛇行の様子 |

|

| 左岸を下る |

|

| ここで沢に降り立つ |

|

| 沢の中を歩く |

|

| 右岸にロープが張ってある場所があった |

|

| 足場に気をつけて下る |

|

| 「ひかば越え分岐」の標柱 |

|

|

| 倒木を潜る |

|

| 左岸を進んで |

|

| ひかば越え登山口に到着、ここから林道になる |

|

| 駒ケ岳登山口方面と合流する |

|

| 登山口にあったコマユミ |

|

| 帰りは浜田広介記念館脇の温泉で汗を流しました |

|

おわり