登山者情報1,229号

【2009年04月04-05日/石転ビ沢-梅花皮小屋/井上邦彦調査】

連休に備え、梅花皮小屋と石転ビ沢の様子を見るために、日帰りで石転ビ沢から西俣尾根までの計画を立案した。メンバーはHZU・WKB・ハイジの3名である。

天狗平までの林道の状態が分からないので、早朝に通過することとし、04:44梅花皮荘駐車場を出発。裏の赤い橋を渡って林道に出た。車道右下の湿地のミズバショウに見送られて進み、05:03倉手山登山口を通過する。誰かが倉手山に登った足跡がここまで続いていた。

例年緊張する砂防ダム前後はかなり治まっているが、まだ完全ではない。05:24-27吹き付け手前でピッケルを出す。オオフタガリに雪橋が全く見当たらない。今冬はよほど雪崩がなかったのだろう。吹き付けは一部路肩が出ているが、まだ危険性は十分ある。05:40-46カンジキを履く。

06:08-18天狗橋手前の水場で食事を取り、06:24天狗平ロッジを周囲から破損状況の有無を確認する。06:54-07:01温身平で一服、ハイジとWKBはハイペースでついて行くのがやっとである。

07:23上の砂防ダムを通過する。すぐ先のミズナシ沢は水が汲める状態である。ブナ林を進み、以前にマエサカ沢からの雪崩で途中から切断された樹木を眺めそのまま進む。夏道の一部が見えたので夏道通りに進んだが、藪を掴んでのトラバースを余儀なくされ時間を要してしまった。

下ツブテ石と上ツブテ石が完全に露出していることに驚く。雪崩跡を登って彦衛門ノ平に上がり、08:06うまい水を通過し、08:15-30ババマクレ手前で食事を取る。

ババマクレは斜めに河床脇まで下り、岩の間に落ちないように進む。地竹沢を横断し中州の雪の上を進み地竹原に上がる。

地竹原の末端まで進んで雪渓に降りる。雪渓の量はかなり少ない。そのまま雪渓を横断して右岸を進むと、滝沢出合の上流から雪渓がなくなっていたので、その手前で左岸に移る。巻き道との境になっている巨岩が殆ど出ている。崩壊地の真下を横断して梶川との合流点まで行くと、梶川に穴が開いていた。梶川左岸を登って上流部で横断を考えたが、それも嫌らしくなっていたので、恐る恐る合流点の雪渓を横断して右岸に移る。09:16-26渡り切った所で食事を取る。

すぐに左岸に移る。巨岩が露出し、下手をすると岩の間に落ち込む恐れがある。大きく露出した水場を横断するが、ここから雪渓に上がった瞬間に足が滑った。何とか止まったが下の雪渓はいかにも薄そうである。ピッケルを出して急斜面を横断する。厄介なのは、比較的硬い黄砂色の旧雪の上に積もった新雪が、ざけて剥がれることだ。

いっその事、左岸の河岸段丘に上がって石転ビノ出合で下降しようかとも考えたが、状態を見たいので先に進むと、案の定、赤滝の夏道は雪崩の巣となり、雪渓は窪んでいる。早々に右岸に移動し、赤滝の上部で左岸に移り、あとはそのまま登って10:16石転ビノ出合に到着した。大岩は全く出ていなかった。

この先の雪渓は安定している。しかし、カンジキを履いていても足首を越えるラッセルで、所々に硬く潜らない雪面があり、いちようでない。新雪は湿り気を帯び重い。10:45-53食事を取る。

なかなか進まずに時間だけが経過していく。この分では本日中の下山は無理かもしれない。しかし引き返すにしても、またあの不安定な雪渓の横断を繰り返すのかと思うと、その気にもなれない。

11:43-57ホン石転ビ沢出合を通過する。今後どうするか、重い会話が口を出る。ハイジは明日出勤。WKBは下山後今晩AXLと八ケ岳に向けて出発。HZUは今晩あざみ山遊会の集会と、それぞれに予定がある。

ともかく梅花皮小屋まで行けば何とかなるだろう、次第にハイジのピッチが上がり、HZUと二人の差が広がって行く。12:56北股沢出合でストックからピッケルに替える。

カンジキを脱ぐように声を掛けるが、坪足にすると膝まで潜ってしまう。しかたなくカンジキを履いたまま高度を上げていく。一番の急斜面で先を行く二人の速度が落ちた。さすがに疲れてきたのかなと思ったが、その箇所に行ってみると、内部の新雪が粉になって足場が作れず、身体が持ち上がらないのだ。

疲れ切った体を引きずるようにして、14:20梅花皮小屋に到着すると、管理棟前でツェルトを被って私を待っていた。二人は14:00に到着したとのことで、管理棟扉の除雪が済んでいた。祈るような気持ちで鍵を挿入して回し、扉に力を入れると、管理棟の扉が開いた。とりあえずこれでひと安心である。

ハイジに雪を溶かしてお湯を作るように指示し、WKBと二人で本棟の除雪に取り掛かった。本棟2階の冬期入口は扉が数センチ開いており、中に雪が大量に吹き込んでいるのだろう、何としてもびくともしない。

次に1階入口を底まで掘り出し、少し動くドアノブを操作して、開けるべく粘ったが、これまたびくともしない。石を持って来て叩いても蹴っても、鉄の扉は頑として拒否する。

そうこうしている間に、吹雪になってきたので、諦めて管理棟に入った。寒さのためか携帯電話が通じないので、無線機を出しODDに計画を変更し小屋泊まりとし明日下山する旨、関係者に連絡してくれるように依頼した。

薄明るくなったので起きてみると、一晩吹き荒れた風はまだおさまらない。視界は10m程度だろうか。予定通り西俣尾根に向かうか、それとも石転ビ沢を下降するか迷ったが、視界のない中、強い風にさらされての長い稜線歩きは相当の体力を消耗することから、石転ビ沢を下ることとし、下界に連絡を送った。

朝食を食べ、管理棟の閉鎖の準備に取り掛かる。前夜は扉が閉まらなくなったので、角材で扉を固定して過ごした。

荷物のパッキングを終え、扉に鍵を掛けようとしてもうまくいかない。何度も試みているうちに、扉の下部に張り付いた氷を見つけ、これを丁寧に除去したら、うまい具合に収まった。

06:52小屋発。昨日の感覚からキックステップで下り始めてまもなく、雪面が硬い箇所が現れハイジがバランスを崩した。とっさに下から支えて何なきを得たが、もう一度小屋まで登り直してアイゼンを装着して再び下山を開始した。下り始めの視界は3m程度だが、下るに従い足元から落ちて行く雪片により視界が伸びた。

07:57北股沢出合でストック・カンジキに替える。このあたりになると視界が正常になる。昨日よりも雪は重い感じである。

08:16石転ビ沢出合を通過し、昨日と同じルートを下る。08:33-36水場で休憩を取り、梶川出合に差し掛かろうとした時、先頭のHZUの足元が抜け落ちた。気がつくと両手で前方の雪渓にしがみ付いており、足は空中にある。新雪に覆われていた雪渓の亀裂を踏み抜いたらしい。近寄ろうとするハイジを危険だからと制し、周囲を確認する。幅はさほどでないが、手を離せば下に落ちて行くだろう。深さは7m程度だろうか、幸いに沢までは届いていない。足で蹴り込もうとしてもカンジキを履いているので何ともならない。ピッケルはザックに括りつけているので使えない。慎重にザックのウエストベルトを外し、片腕をザックから抜き、ハイジを呼んでザックを引き上げてもらう。後は腕力で這い上がって事なきを得た。

09:17-25彦衛門ノ平で食事を取る。下ツブテ石に落ちている雪崩跡を河床まで下り、そのまま横にトラバースして昨日のトレースに戻った。10:05砂防ダムを通過し、温身平のブナ林を歩いていると、向こうから川村氏が歩いてきた。温身平まで様子を見に来たとのことである。

10:57-11:13天狗橋袂の水場で最後の食料を食べ、12:23-25倉手山登山口を通過し、12:47梅花皮荘に到着した。

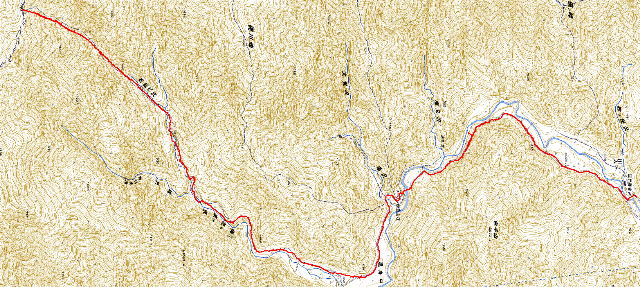

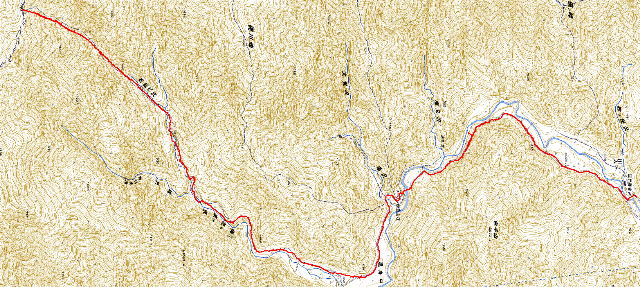

| 今回のルート |

|

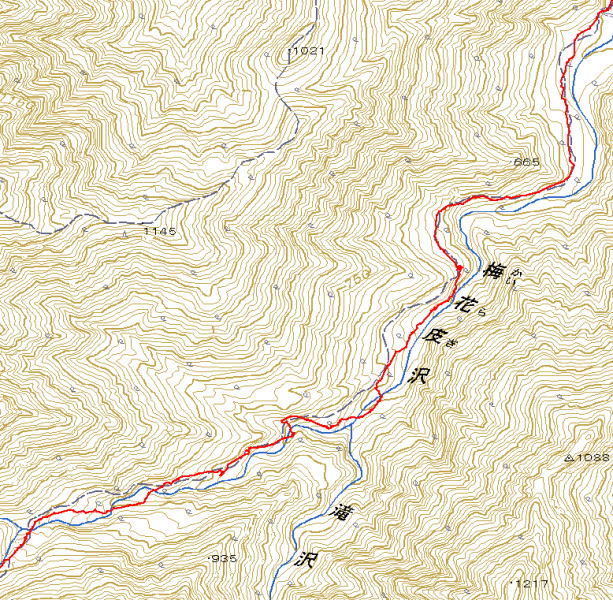

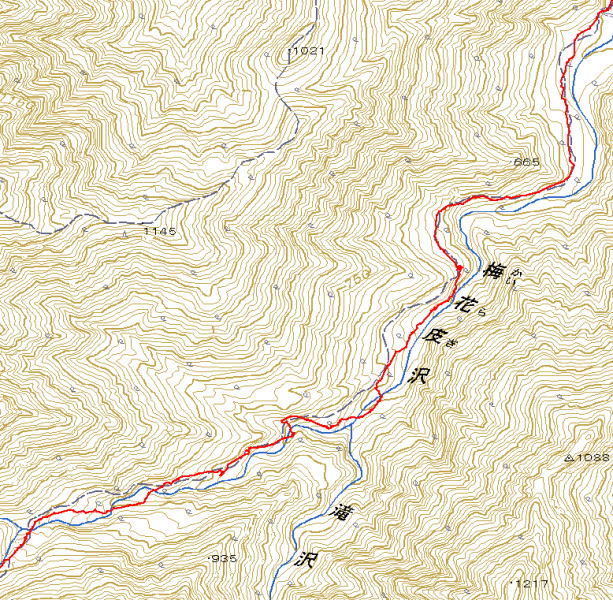

| 砂防ダム〜石転ビノ出合 |

|

| 確認部の吹き付け |

|

| 梶川尾根と丸森尾根が見えた |

|

| オオフタガリに雪がない! |

|

| 核心部を通るハイジ |

|

| 通行中に雪崩に襲われたら・・・ |

|

| このあたりは雪崩が全て終わっている |

|

| もうすぐ天狗平 |

|

| 天狗橋手前の水場で休憩 |

|

| 天狗平ロッジを確認 |

|

| 大きな破損箇所はないようだ |

|

| ロッジ正面 |

|

| 今年のロッジ開きは何時になるだろう? |

|

| 飯豊山荘 |

|

| 梶川尾根 |

|

| 梶川峰 |

|

| 登山届出所も問題はない |

|

| 湯沢橋 |

|

| 倉手山を振り仰ぐ |

|

| 温見平 |

|

| 昨年できた曲沢の砂防ダム |

|

| ブナ林にて |

|

| 温身平のブナ林 |

|

| クサイグラ尾根 |

|

| 砂防ダムを過ぎても雪崩が少ない |

|

| 再びブナ林 |

|

| 昔の雪崩跡 |

|

| 元気な二人 |

|

| 北股岳 |

|

| 夏道沿いに進んだが、これは失敗だった |

|

| 画面下中央が下ツブテ石、奥が上ツブテ石 |

|

| 左のブナは「うまい水」 |

|

| 彦右衛門ノ平から振り返る |

|

| 婆マクレから川筋に下った |

|

| 地竹原にも雪渓がない! |

|

| 対岸の親切雪崩 |

|

| 地竹原にて、ここから雪渓に下った |

|

| すぐに雪渓を横断し、左岸を進む |

|

| 左は滝沢入口、ここで右岸に移る |

|

| 梶川出合の下流には雪渓がない! |

|

| 梶川出合 |

|

| 左岸をへつり、おっかなびっくり右岸に移る |

|

| 正面の梶川は口が開いていた |

|

| すぐに左岸に移ると水場が露出しており、水場を横断した |

|

| この先も雪渓は薄い |

|

| 赤滝は雪崩の巣、直前で右岸に移った |

|

| 赤滝を通過して左岸に移る |

|

| ようやく石転ビノ出合に到着した |

|