|

登山者情報第2,274号

|

【2022年7月30~31日/大日杉~御西小屋/井上邦彦調査】

|

今回は御西小屋で使う灯油の荷揚げを行った。久しぶりの手では持ち上げられない重荷となり、一歩一歩ゆっくりと登った。また登山道の状況を確認するために、登りでは御沢コース、降りでは横断コースを使用した。

御沢コースは雪渓が小さくなり、そろそろ通行できる限界かと感じた。また上部の急斜面では同行者にアイゼンを使用していただき、私はピッケルのカッティングで登り切った。雪渓から稜線までは踏み跡はない。コースを熟知していないとパニックになるかもしれないので注意が必要だ。

草月平のお花畑はニッコウキスゲが終了し、タカネマツムシソウの準備中といったところ。

下山の横断コースにはまだ急な残雪が張り付いており、基本的にはアイゼンとピッケルが必要であるが、残雪上部の巻き道(踏み跡)が露出してきたのでそれを使用した。

|

05:10大日杉発 06:12御田通過 06:14-24休憩 07:16-28休憩 08:11-21地蔵岳 09:07目洗い清水通過 09:16-34休憩

10:09御坪 10:17御沢分れ 10:23-32沢底で休憩 11:30-49切合小屋 12:26草履塚通過 12:42姥権現 13:00-13:16休憩

14:07本山小屋 14:26飯豊山 14:43-58駒形山 15:52御西小屋着

06:10御西小屋発 07:10駒形山 07:28-36三角点、金子、加賀谷氏と会う 07:53-55本山小屋 09:03-16草履塚 09:38-57切合小屋 前日のテントは切合小屋80張り、本山小屋60張りと聞いて驚く 10:13-10:30素敵な水場 10:58御沢分れ 11:04御坪 11:30-40目洗い清水 11:42-59休憩 12:43-11地蔵岳 14:28長之助清水 15:09大日杉着

・大日杉の標高は612m、地蔵岳は926m、下りのない単調な登りである。また飯豊にしては激登りとは言えない。

今回は重荷でゆっくりと登ったが、休憩を除いた所要時間は181分であった。10分で50mのペースであった。

エアリアでは3:40(220分)であるから、その82%で歩いていることになる。

・地蔵岳から御坪までエアリアでは2:00(120分)、これを90分(75%)で歩いている。

・御坪から切合小屋はエアリア1:20(80分)、これを58分(72%)で歩いている。ただしこれは雪渓なので状況によって変化する。

・切合小屋から本山小屋までエアリアは2:20(140分)、これを122分(87%)で歩いている。

・本山小屋から御西小屋までエアリアは1:50(110分)、これを90分(82%)で歩いている。

こうしてみると、コースタイムにそれほどの不具合はないと判断する。

なお下山は軽い荷物でさまざま寄り道などがあったので、参考にはならない。

|

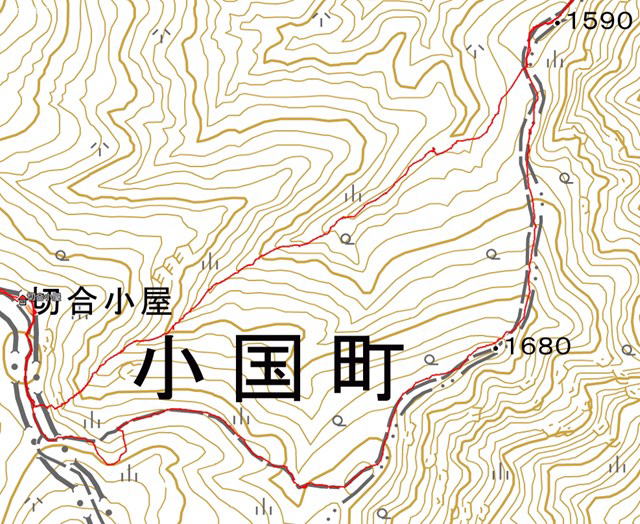

今回の軌跡

|

|

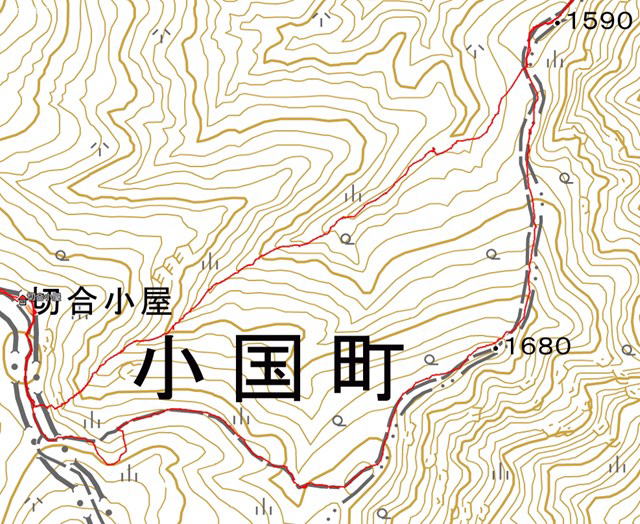

核心部

|

|

三国岳の剣ヶ峰を見ながら登る

|

|

地蔵岳山頂から飯豊山

|

|

御沢コース遠望

|

|

御沢コースに降り立つ 下流には穴堰がある

|

|

雪渓に取り付く

|

|

尾根の暑さから解放されて寒いくらいだ

|

|

薄くなっている場所を見極めながらコースを取る

|

|

上部の急斜面が立ちはだかる

|

|

先に私が登り切り、皆を待つ

|

|

アイゼンを履いて慎重に登る

|

|

横断コースを通過する登山者

|

|

急斜面を登り切って一息つく

|

|

登ってきた雪渓を見下ろす

|

|

御秘所

|

|

一ノ王子 この後にここは凄まじいことになった!

|

|

飯豊山々頂は人だらけなので、休まずに通過した

|

|

駒形山に向かう

|

|

保全箇所の現状確認も今回のミッションのひとつだ

|

|

なんとか御西小屋に到着

|

|

日本海に夕日が沈む

|

|

翌朝

|

飯豊山々頂から太陽が昇った

長谷川茂実君提供

|

|

快適な目覚め

|

|

NPO法人飯豊朝日を愛する会オリジナルTシャツで

|

|

小屋の水場道は露出している

|

|

下山を開始します

|

|

御西小屋を振り返る

|

|

|

|

登山道保全作業の効果を確認する

|

|

磐梯山

|

|

チングルマ

|

|

自然と笑いがこみあげてくる

|

|

見飽きない光景

|

|

草月平のニッコウキスゲは終わり

|

|

複線化された登山道は歩かないでください

|

|

爽やかな風の中、快適に歩を進める

|

|

タカネマツムシソウ

|

|

ナンブタカネアザミ

|

|

ヨツバシオガマ

|

|

雪田の周囲にはチングルマの群落

|

|

マルバシモツケ

|

|

玄山道分岐と飯豊山

|

|

保全作業箇所

|

|

笹が良い仕事をしている

|

|

|

保全 作業で刈り払った笹の復元状況

|

|

烏帽子岳に続く主稜

|

|

まだ登山道に残雪がはりついている

|

|

|

|