会員の山行 273号

【2013年03月02日/鋸山(乾坤山):千葉県/木内茂雄調査】

【タイム】

浜金谷駅10:51~10:57登山口~11:09観月台~11:13トイレ~11:29石切場への分岐~11:39石切場~11:55石切場分岐に戻る~12:03日本寺北口(1分で百尺観音)~12:08展望台への分岐~12:13展望台12:20~千五百羅漢~13:06大仏13:57~14:06乾坤山の山門~14:13表参道入口~14:47保田駅

【記 録】

前日、東京で集まりがあり、今日は折角来たので富士山を眺められる山をと選んで来た。

東京から約2時間掛けて浜金谷駅に降りる。標識に従い人家を抜けて行き、やがて、登山口に着く。此処からは階段の連続で観月平まで一気に登る。振り返ると金谷港が見下ろせ、その向こうにあるはずの富士山は雲の中でガッカリ。次回は真冬の快晴を選び、東京湾越の富士山を是非撮りたいと思う。

此の辺りから傾斜は緩くなり尾根を歩く様になり、雑木越に左右を見ると谷底に下る急傾斜になっている。そして、石切場の風情が出てくる頃、今は冬眠しているだろうけど、マムシ注意の看板が出ている。

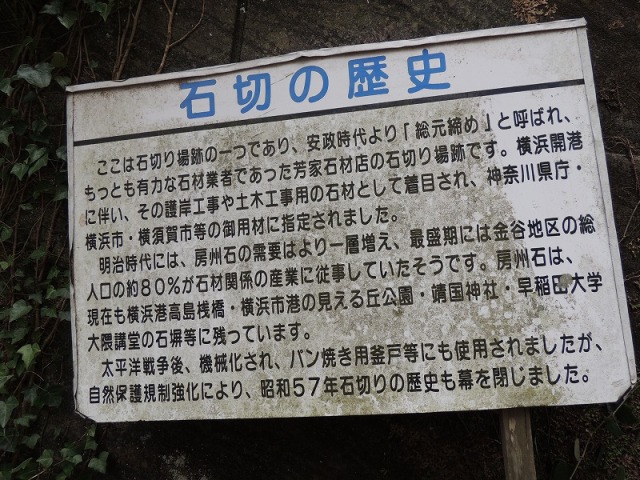

途中、日本寺への分岐から左に道を取り、石切場に向かう。着いて見上げて見ると、直角の断崖が聳えている。40数年前に岩場トレーニングに行った、神奈川県金沢八景の鷹取山の石切場より規模がデカイ。昭和57年迄石切をしていたと言う説明書きを読んで引き返す。分岐に戻り、標識から8分で日本寺北口に着く。拝観料600円を払い百尺観音を眺める。周りを見回せば観光客が大勢往来していて、その脇を通り抜け先に進む。数分で、左展望台へと階段を登り、5分で展望台に立つと、石切場を見下ろせるし、向こうは、金谷港、東京湾、そして、丹沢山塊を見えるが、富士山は雲の中である。

此処から保田駅方面に向かうのだが、千五百羅漢及び大仏方面の標識を選んで下る。コンクリートの石段を延々と下る道すがら、流石に千五百羅漢と言うだけあって石像が次から次へと出現して来る。余りに数が多いので、自分に似た顔はないかと捜しながら歩くと時間が掛かる。中には頭のない無残な石像も数多くある。昔、廃仏運動か何かで壊されたのだろうか?ひどいものだ!!

そんな事を考えながら飽きるほど階段を降りて行き、漸く大仏に着く。観光客が相変わらず多く、賑やかである。傍の説明書きを読み、日本一大きい大仏と始めて知り驚く。回りは紅梅の花が目立ち、それを眺めながら疲れたので一休みする。

近くに"トンビ、猿に餌をやらないで"と言う注意書きがあるのを見て、空を見上げると、トンビが一羽近くまで周回して来る。(保田駅で観光客がトンビにパンを取られたと言っていた)

そして、又延々と降りて行くと、やがて、"乾坤山"と看板を掲げた山門に着く。此処には立派な仁王様が左右に並んでいる。更に下って行き漸く表参道入口に着くが、判ったことは鋸山(乾坤山)全体が日本寺見たいで、物凄い規模で歴史ある山だとつくづく感じた。

更に、保田駅まで平らな道を30分も歩くのには飽きた。

| 最初の標識 |

|

| 登山口 |

|

| 登山口案内板 |

|

| 続く階段を振り返る |

|

| 振り返ると金谷港 |

|

| 観月台 |

|

| 観月台より見下ろす |

|

| 観月台にある古びた休憩所 |

|

| 途中にトイレがある |

|

| 登山道風景 |

|

| オオヤシャブシの花 |

|

| 洞窟溜池への分岐 |

|

| 溜池 |

|

| 石切場への分岐 |

|

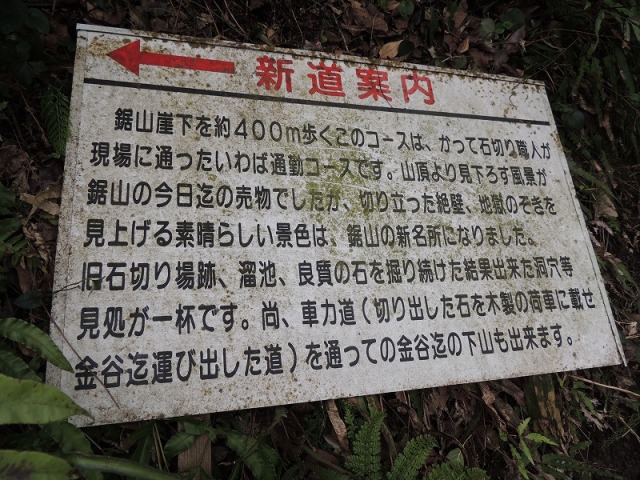

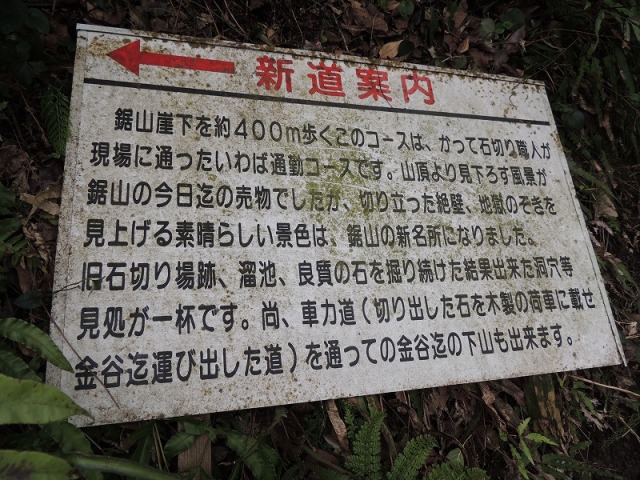

| 石切場の説明書き |

|

| 石切場を見上げる |

|

| 石切場の風景 |

|

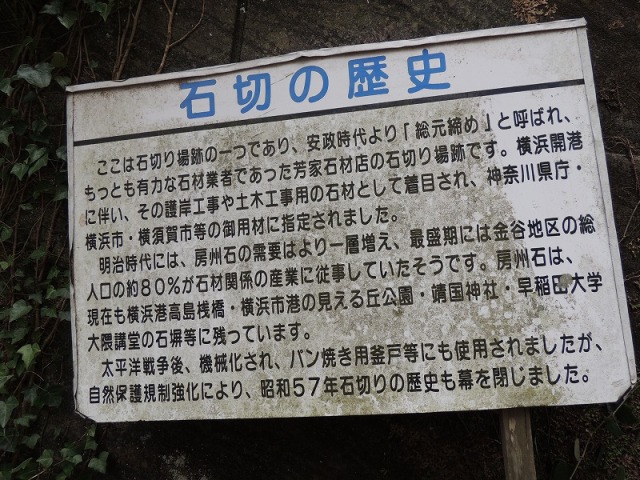

| 石切の説明書き |

|

| 古い機械が放置されている |

|

| 古い機械のメーカ名 |

|

| 途中の山の神 |

|

| 石切場跡を見上げる |

|

| 登山道が石切場の跡 |

|

| 日本寺北口 |

|

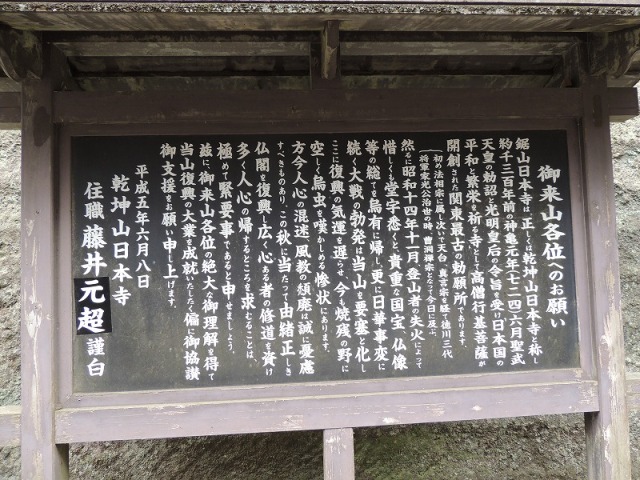

| 日本寺案内板 |

|

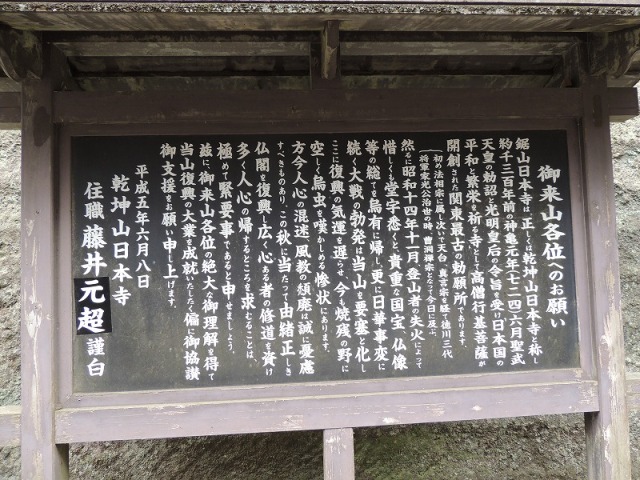

| 日本寺の歴史説明書 |

|

| 百尺観音 |

|

| 観音前風景 |

|

| 展望台への分岐 |

|

| 何の実 |

|