登山者情報1,272号

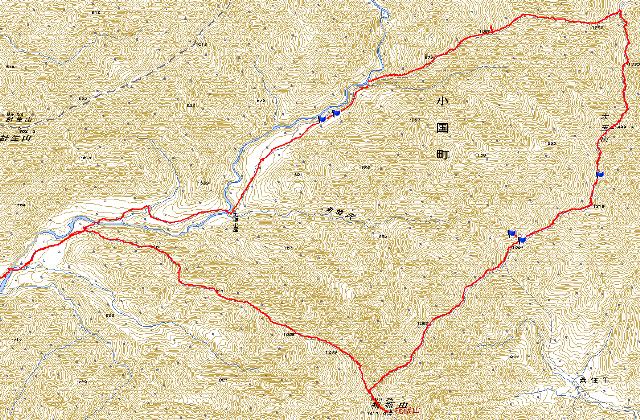

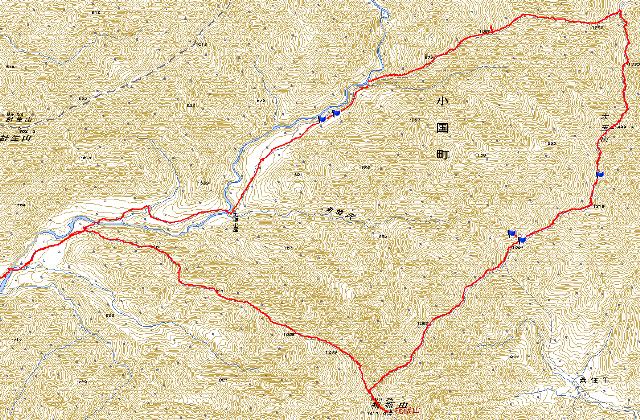

【2009年08月16日/鈴振尾根〜蛇引尾根/井上邦彦調査】

今回は「朝日山地森林生態系保護地域の保存地区・保全利用地区」の境界に設置した標識のメンテナンスに行ってきた。なお設置の様子は登山者情報第953号に掲載している。

また祝瓶山〜大玉山の状況を確認するため、鈴振尾根(針生平〜祝瓶山)を登り、蛇匹尾根を下ることにした。

針生平の先、車道の終点には1台の車があり、どなたか車泊されたようだ。脇に車を止め、外に出ると予想通りメジロがまとわりついてきた。長袖・長ズボン・帽子・タオル・軍手の完全装備で05:03歩き出すが、思ったほどではない。なおここには町が公衆トイレを仮設し、増水すると厄介な大石橋までのヘツリも歩きやすく直されていた。

05:19祝瓶山分岐に到着する。潜り橋の標識は右下を指し、真中に標柱、白い標柱(愛する会)は祝瓶山を指している。ここで半袖の下着と半ズボンの身軽な服装になり登り始める。今日は先日購入したトレイルランニング用のズックの試用であるが、大変に軽く滑らずに使い心地が良い。

朝の光が大朝日岳に射しているので、写真を何枚か撮る。何故か角楢小屋が見えなかった。ママコナ・ホツツジが咲いている。

05:39鈴出(スズイデ)の水を通過し、05:50(720m)曲がりで一ノ戸(一の塔)を見上げると、ちょうど日が昇った。06:00、817mの小峰を通過しブノグラノタルミに下る。06:15-24休憩を取り食事とする。梅花皮小屋のOTJと交信できた。06:45いきなり一ノ戸(一の塔)が目の前に現れた。森林限界である。

07:02一ノ戸(一の塔)を通過する。ミヤマアキノキリンソウ・オオコメツツジ・ホツツジ・ノリウツギ・ママコナが咲く。相変わらず無風快晴で汗が滴り落ちる。なめてみると塩っぽい、最近は運動不足の証拠である。

07:30ようやく祝瓶山々頂が見えた。左を覗くと大玉山方面の鞍部はかなり高低差がある。07:19二ノ戸(二の塔)の分岐を通過する。標柱は倒れている。ここから先は道刈りがされていない。というのは、ここまでが小国分で、桑住平から二ノ戸(二の塔)を経て祝瓶山山頂までは長井のエリアなのである。

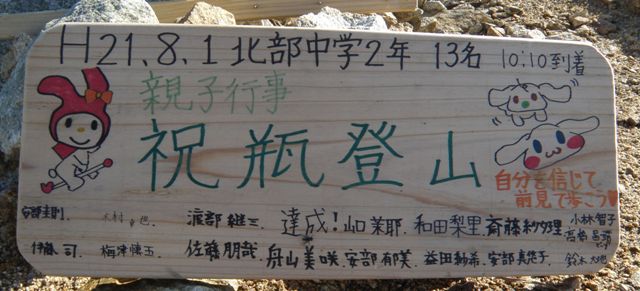

チシマキンレイカ(終)・オヤマリンドウ・オトギリソウを見て、07:28-54祝瓶山々頂に到着する。地元の北部中学校で登った寄せ書き板が置かれていた。冷えた泡で食事を摂る。以東小屋が視認できた。飯豊連峰は薄らと見える。交信すると、梅花皮小屋も暑そうである。

08:03二ノ戸(二の塔)の分岐に戻る。ここから急降となるが、やはり道刈りはされていない。それでもサラサドウダンやワイ化したブナの中に入ると下草もなく快適である。やがてブナが太くなり、08:37、978m最低鞍部を通過する。

08:48赤鼻の分岐には2本の標柱が立っていた。この先は予想と違ってきれいに刈り払われていた。

08:48水場の標柱に着くと、ザックが置いてあった。誰かが水汲みに行ったのだろう。私も下ってみるが、水場へは道刈りがされていない。踏み跡は一直線に下っており、次第に掘れた所もでてきて歩きにくい。今日始めての登山者とスライドし、さらに沢状の道を下ると、岩の下から水が豊富に湧いていた。冷たくて美味しい。降り4分、登り6分であった。

標柱に戻ると二人の登山者がおり坂野と名乗ってくれた。「東北アルパインスキー日誌を書いている方で、野川本流を詰めて平岩山に出て戻る途中とのことであった。話し込んでいるうちに「飯豊朝日連峰の麓から」の蒲生さんが登って来た。なんだかんだと話し込んで09:42水場を出発する。

蒲生さんと一緒に歩き、10:06-14南大玉山(1,319m)に到着する。地図を確認し、ここで蒲生さんと分かれ北上した。

10:23-53、1,330mの小峰で倒れていた標識を見つける。文字の一部が剥がれているが、本体は破損していない。力任せに立て直し、石を探して打ち込む。さらに灌木に新しい標識を棕櫚縄で括りつける。反対方向の標識は曲がった鉄杭だけが落ちていた。雪圧で曲がったのだろう、使い物にはならない。標識は見当たらない。木製なら腐敗させるところであるが、鉄はそうもいかない。回収することとした。標識は先ほどと同じように灌木に括りつけた。

鉄杭をザックに縛り出発、11:14大玉山の三角点は登山道左に広場のように刈り払われていた。そのすぐ先に、立派な標柱が立っていた。11:16-40山並みを眺めながら食事を摂る。この先は、うんざりするような急な下りと登り返しが待っているが、道は丁寧に刈り払われている。

12:22蛇引尾根分岐に到着。ここからの下りが悲惨であった。鉄杭の重さはまだ我慢できるが、頭上40cmも高さがあるうえに先が曲がっているので、登山道脇の木に絡みついてバランスが取れない!一歩一歩転ばないように下るが、絡みつく度に肩に重さが食い込む(下山後、右鎖骨下が真っ赤に擦れていた)。

12:40平坦地を過ぎて急な下りになる。12:48昔の水場分岐(今は殆ど分からない)を通過し、12:51-13:03蛇匹清水分岐で休憩とする。何故か数匹のメジロがまとわりついて落ち着かない。

13:34大玉沢に到着、吊り橋を渡り、13:37角楢平に上がる。後はブナ林、鉄杭が絡みつくことはない。

13:46小沢を過ぎた所で標識を見る。2本の杭共に問題なく立っていたが、標識がボルトによって壊れている。標識の強度の問題なのだろうか。とりあえず最低限の役目は果たしているようなので、後日交換することとした。

13:51-56すぐ先の快適な小沢で休憩するが、メジロがいるため、のんびりできない。さらに進むと藪から地元の婦人が2人出てきた。茸採りである。14:17角楢小屋まで世間話をして歩き、後は先を進んだ。

新しくなった潜り橋はその前後が整備されて飛び石のように飛び越えることができるが、既に流木が掛っていた。これをこまめに取り除かないと、すぐに使用できなくなる。ある意味で現場を分からない設計仕様の橋である。

14:40祝瓶山の分岐に戻る。さらに途中で登山者2名を追い越し、14:53車道終点に到着。顔見知りが何人か、ぶらぶらしていた。メジロを追い払いながら登山者カードを回収し、帰途に着いた。

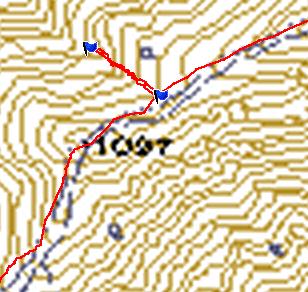

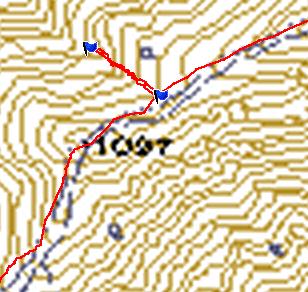

【水場のデータ/GPS測定】

分岐点 38°12′48.37″、139°53′33.05″、標高1,185m 湧水口 38°12′50.59″、139°53′29.48″、標高1,031m

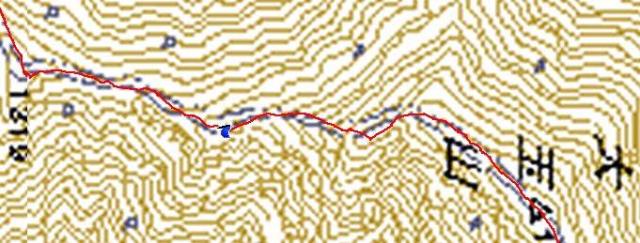

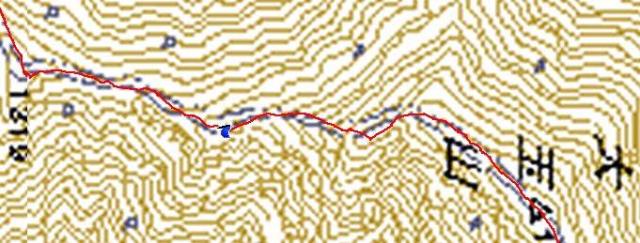

【大玉山南の標識/GPS測定】

38°13′09.80″、139°54′00.53″、標高1,331m

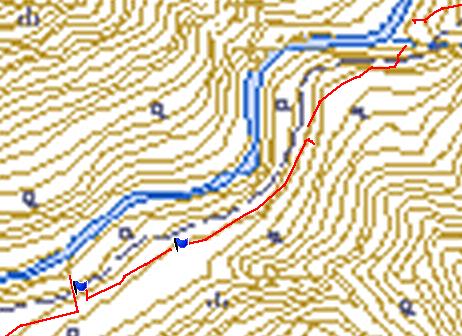

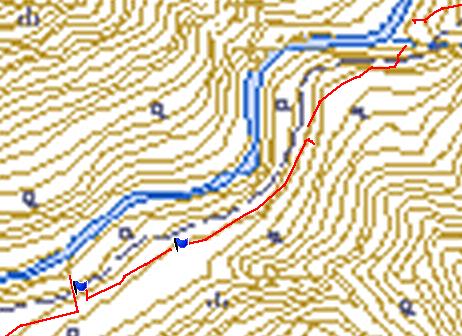

【角楢平の標識/GPS測定】

38°13′30.13″、139°52′27.91″、標高585m

| 今回の全行程 |

|

| 水場 |

|

| 青旗が標識設置個所 |

|

| 右の青旗が標識設置個所 左の青旗は休憩した小沢 |

|

| 車道の終点から歩きだす 右岸の歩道が整備されている |

|

| 祝瓶山分岐 左下は潜り橋、正面には記載ないが増水時用の吊り橋となる |

|

| 朝日連峰の夜明け |

|

| 大朝日岳 |

|

| 鈴出(スズイデ)の水場は標識から右に下る |

|

| 一ノ戸(一の塔)と二ノ戸(二の塔)が見えた |

|

| 817m峰の下りから仰ぐ |

|

| 森林限界を越えると一ノ戸までひと頑張り |

|

| 一ノ戸から登って来た尾根を見下ろす |

|

| 大朝日岳方面 |

|

| 一ノ戸(一の塔)の標柱 |

|

| 二ノ戸を目指して登る |

|

| 左手に祝瓶山々頂が見えた |

|

| 祝瓶山々頂 |

|

| 二ノ戸から登山道はいきなり藪となる |

|

| 祝瓶山々頂に到着! |

|

| 山頂にあった祈念板 |

|

| 山頂の筆者 |

反対側には昨年の祈念板が残っていた |

|

|

| 町境尾根を観察する |

|

| 飯豊連峰 |

|

| 鷲ヶ巣山 |

|

| 大玉山に続く主稜 |

|

| 山頂の窪みは落雷の痕です |

|

| 不動山と白太郎山 |

|

| オヤマリンドウ |

|

| 登山道は荒れている |

|

| 二ノ戸にある分岐の標柱は倒れていた |

|

| 赤鼻に下る登山道 |

|

| 山頂を振り返る |

|

| 下って来た尾根 |

|

| 一ノ戸方面を見上げる |

|

| 陽の当る所の登山道はこんな感じ |

|

| 樹間から祝瓶山を見返す |

|

| 赤鼻の分岐 |

|

| 古い標識 |

|

| 桑住平方向から撮影、右が大玉山方面、左が祝瓶山方面 |

|

| 水場の標識 |

|

| 大朝日岳から祝瓶山を目指す登山者が水汲みに行っていた |

|

| これが水場 |

|

| 岩の下から湧き出していた |

|

| 元気を出して南大玉山に登る途中で振り返る |

|

| 最近、道刈りをした跡が続く |

|